信長包囲網の原点!浅井・朝倉「最強タッグ」に苦しめられた3年間の死闘

- 2025/10/24

越前朝倉氏との攻防

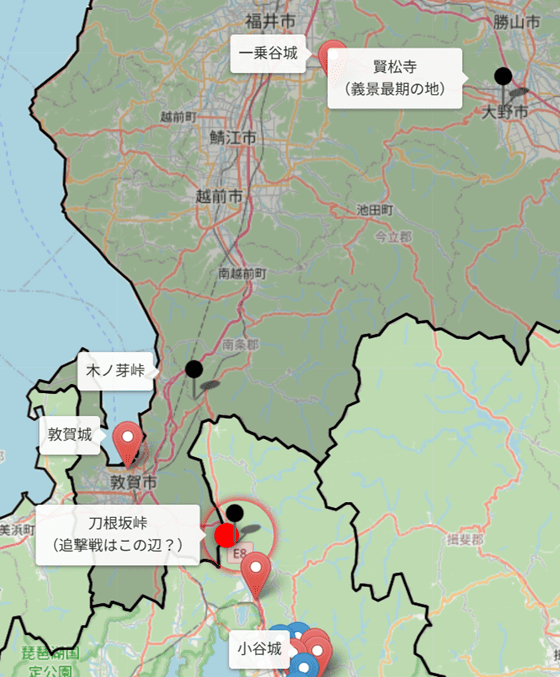

元亀元年(1570)4月、信長は若狭からの侵攻ルートを通じて、敵対する越前の朝倉氏の領国へ攻め込んだ。織田軍は敦賀郡に侵入すると、手筒山城(福井県敦賀市)を落とし、金ヶ崎城・疋田城(いずれも敦賀市)の攻略に成功した。そして、いよいよ朝倉氏の本拠である一乗谷(福井市)を攻めようとしたとき、盟友であった浅井長政の裏切りを知る。信長は妹・お市の方を長政に嫁がせていたため、まさに驚天動地の心境であったに違いない。

同年4月30日、信長は金ヶ崎城に明智光秀と羽柴(豊臣)秀吉を入れると、朽木越を経て琵琶湖西岸のルートをたどり、命からがら京都へ逃げ帰ったのである(金ヶ崎退き口)。

その夜、京都に戻った信長は、光秀と丹羽長秀を若狭へ派遣し、若狭武田氏の家臣・武藤友益の母を人質に取った。両名は大飯郡の武藤氏の城を破却すると、5月6日に現在の福井県小浜市から滋賀県高島市を経由(針畑越え)して京都へ戻ったのである。

その後、信長は浅井氏への対策として、湖東から湖南方面にかけて家臣を配置した。宇佐山城(滋賀県大津市)に森可成、守山(同守山市)に稲葉一鉄父子と光秀家臣の斎藤利三、永原(同長浜市)に佐久間信盛、長光寺(同近江八幡市)に柴田勝家、安土(同上)に中川重政を置き、浅井軍からの攻撃に備えたのである。

一方、浅井長政は鯰江城(同東近江市)に兵を入れるとともに、近隣の市原野郷の助力を得て、信長が岐阜へ帰還する通路を封じた。両者は、すでに総力戦の様相を呈していたのである。

姉川の戦い

元亀元年(1570)6月以降、六角承禎父子が軍勢を率い、伊賀衆や甲賀衆の助力を得て野洲川付近で織田軍と戦ったが、敗北し逃走した。その後、織田軍は浅井方の家臣に調略を仕掛け、寝返りを成功させた。信長は長政の居城・小谷城近くの虎御前山(滋賀県長浜市)に陣を置き、周辺地域に火を放つなどして圧力をかけたが、なお決定的な成果には至らなかった。

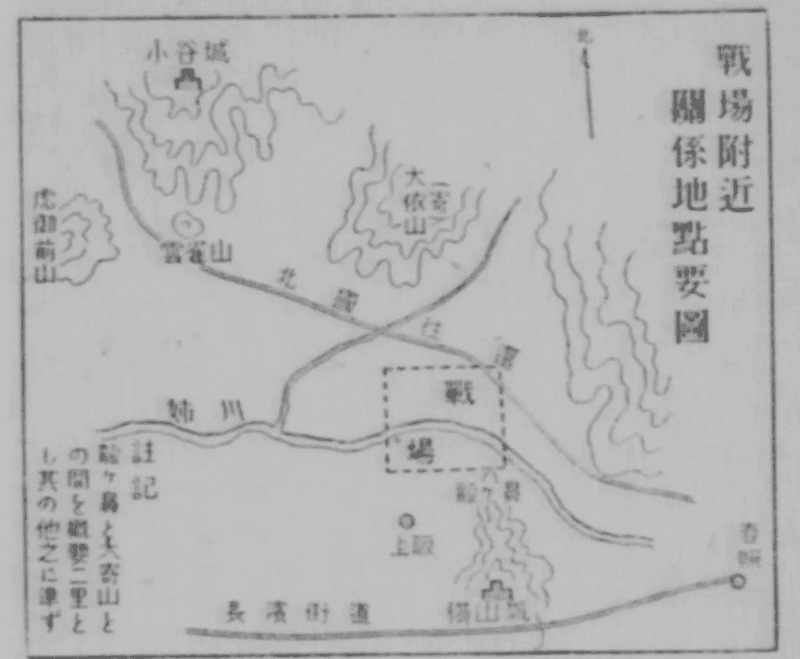

同年6月28日、長政は約5,000の兵を率いて出陣し、朝倉景健の率いる約8,000の兵と合流して姉川(同長浜市)に向かった(兵数には諸説あり)。長政は野村郷に陣を構え、織田軍と対峙した。一方、三田村に着陣した朝倉軍には、信長の救援に駆けつけた徳川軍が応戦したのである。

同日の午前6時頃、姉川を挟んで両軍が交戦すると、織田・徳川連合軍が浅井・朝倉連合軍を破った。浅井・朝倉方の戦死者は多数にのぼったが、織田・徳川軍も大きな損害を受けた(『言継卿記』)。同年7月4日、信長は義昭に戦勝を報告するため上洛し、同月7日に岐阜へ帰還したのである。

浅井・朝倉連合軍の挙兵

同年9月10日、北近江の浅井久政・長政父子は大坂本願寺と同盟を結んだ(『顕如上人御書札案留』)。浅井・朝倉連合軍は約3万の兵を率いて近江を南下し、坂本(滋賀県大津市)付近に迫った。9月20日、森可成の籠る宇佐山城(同大津市)は浅井・朝倉連合軍の攻撃によって落城し、守備していた可成は無念にも討ち死にした。付近一帯は放火されたので、火の海になったのである。

勢いに乗った浅井・朝倉連合軍は、9月21日に近江と山城の国境付近である逢坂を越え、醍醐・山科方面に侵攻して放火した。その報を受けた信長は摂津の陣を引き払い、直ちに義昭とともに帰京したのである。のちに近江へ向かった織田軍は、穴太・田中・唐崎(以上、滋賀県大津市)に軍勢を配置し、信長は宇佐山城に本陣を置いた。

同年9月25日、織田軍と浅井・朝倉連合軍は青山・壺笠山(同大津市)で交戦し、戦いはやがて一乗寺(京都市左京区)にまで拡大した。11月25日、猪飼氏ら堅田衆が信長に味方したことで、戦局は一変したといえよう。信長は家臣の坂井政尚を堅田(滋賀県大津市)に入れたが、浅井・朝倉方の反撃を受け、政尚らは討たれたのである。

浅井氏・朝倉氏の滅亡

天正元年(1573)7月26日、京都を発った信長は巨大船に乗って近江高島郡へ出陣した。信長は陸路からも軍勢を進め、木戸城(滋賀県大津市)・田中城(同高島市)を次々に攻略した。両城は光秀に与えられ、この勝利により織田方は湖西方面で優位に立ったのである。同年8月になると、浅井方の家臣が次々に裏切り、敵方の信長に帰順した。同じころ、越前の朝倉氏は余呉・木之本(いずれも滋賀県長浜市)に出陣すると、織田軍と交戦したのである。

信長は自ら出陣してこれを撃破し、退却する朝倉軍を追撃した。それは敦賀(福井県敦賀市)付近に至るまでの追撃戦で、朝倉軍は約3,000の兵を失い、一族や重臣も多く戦死したのである。

その後、織田軍は敦賀から越前国内へ攻め込み、義景は一乗谷(福井市)を捨てて賢松寺(福井県大野市)へ逃亡した。8月20日、義景の従兄弟・朝倉義鏡が織田方に寝返ったことが決定打となり、義景は自害して果て、朝倉氏は滅亡したのである。

8月26日、越前を発した信長は、浅井氏の居城・小谷城近くの虎御前山(滋賀県長浜市)に陣を敷いた。翌27日、羽柴秀吉が小谷城の京極丸を攻め、翌日に浅井久政(長政の父)が自害した。9月1日、小谷城が落城し、長政も自害して果てた。これにより浅井氏は、滅亡したのである。

戦後、信長は浅井久政・長政の首に箔濃(はくだみ/漆を塗り金粉を施すこと)を施し、家臣に披露した。この行為は、信長の残酷性を示すものとされることが多いが、一方で敵将に対する敬意の表現、いわば「死化粧」であるとの見方もある。

まとめ

信長は苦心の末、浅井・朝倉連合軍に勝利した。しかし反信長勢力は依然として健在であり、その後も戦いは続いた。とりわけ甲斐の武田氏は難敵であり、信長を大いに苦しめることになる。その詳細については、改めて述べることとする。- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄