「工藤茂光」大暴れして人々を苦しめる流人・源為朝を追討した伊豆の武士

- 2022/11/02

工藤茂光(くどう もちみつ/しげみつ)は、頼朝の挙兵当初から従っていた伊豆国の武将で、石橋山合戦で敗れて自害したため頼朝との関わりは少ない人物です。頼朝とのつながりよりも、同じ源氏でも保元の乱後に伊豆大島に流された源為朝との関係のほうが有名かもしれません。

【目次】

伊豆国の武士

工藤茂光は、藤原南家の流れを汲む工藤氏の生まれです。『尊卑分脈』によれば父は狩野四郎家次で、「工藤二階堂系図」によれば工藤定経、『曾我物語』によれば工藤祐隆というように、系図によってバラバラではっきりとはわかりません。茂光は狩野介、工藤介を称しました。工藤一族にはほかに伊東、河津、宇佐美、曾我、二階堂などがあり、のちに御家人となる工藤祐経や、頼朝最初の妻・八重姫の父である伊東祐親らも同じ一族です。

源為朝の引受人

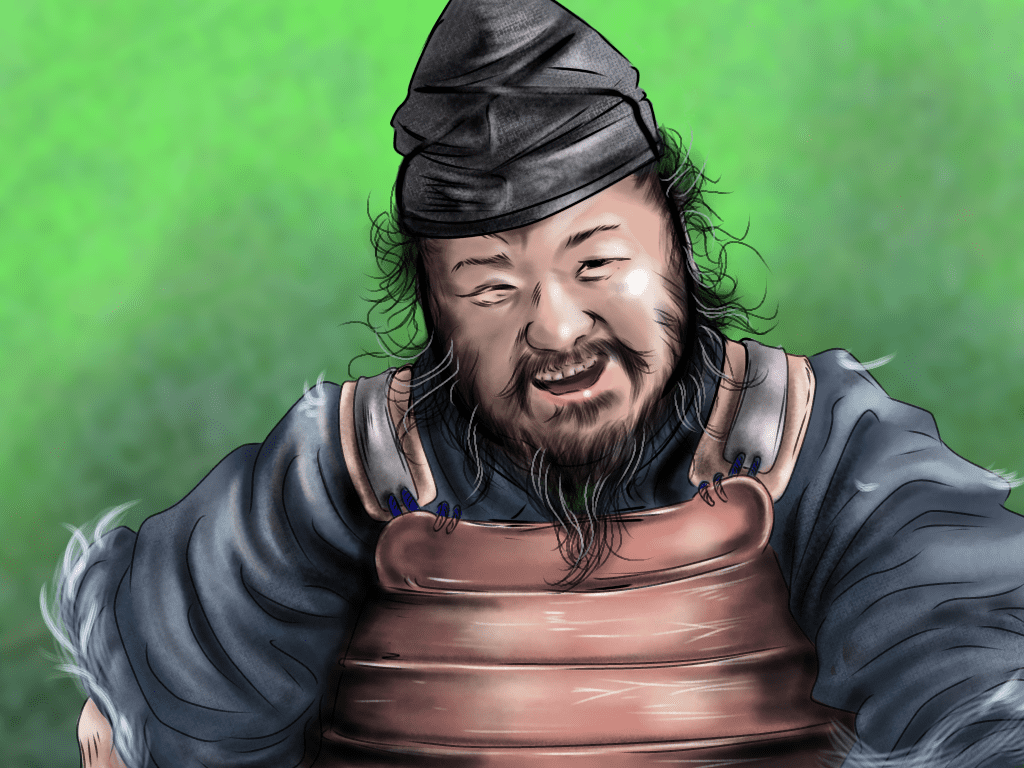

茂光は、保元元(1156)年の保元の乱で伊豆大島に流された源為朝の引受人でした。為朝は頼朝の父である義朝の異母弟でしたが、保元の乱では敵味方に分かれて戦い、義朝は勝ち、為朝は敗れたのです。為朝の身長は七尺、八尺(2メートル超え)におよぶほどの巨体であったとか。13歳の時、父・為義の不況を買って九州に追いやられますが、持ち前の勇猛さで暴れまわり、九州中を占領し「鎮西八郎(為義の八男であることから)」と名乗りました。父とともに崇徳院方として戦った為義は長兄・義朝属する後白河天皇方に敗れ、逃亡して再起を図ったものの結局捕えられ、伊豆大島に流されることになりました。為朝が生かされたのは、武勇に長けて弓の才能があったためだといわれています。

その判断により荒くれ者の為朝を押し付けらえた伊豆大島の人々はいい迷惑です。父に追いやられて九州を制覇したほどの暴れん坊・為朝が流人だからといっておとなしく暮らすはずもなく、島民を襲っては略奪し、思うままに振る舞い人々を困らせました。

これには引受人の茂光もたいそう困り果て、嘉応2(1170)年に上洛すると為朝の所業について訴えました。朝廷は茂光に為朝を追討させ、追い詰められた為朝は自害しました。

頼朝が頼りにした側近

保元の乱に続くように起こった大きな戦い・平治の乱の後、また伊豆に源氏が流されてきました。敗死した義朝の嫡男・頼朝です。頼朝の流人時代、この茂光とどのような交流があったのかはわかりませんが、治承4(1180)年に頼朝が挙兵した際、茂光は当初から頼朝の側近として従っています。

歴史書『吾妻鏡』治承4(1180)年8月6日条によれば、挙兵後最初の戦いとなった伊豆目代・山木兼隆館襲撃の直前、頼朝は信頼する者たちを個別に呼び出し、襲撃の計画を伝えたうえで「お前だけが頼りだ」とそれぞれに伝えたそうです。みんなの前で「お前たちみんなを頼りにしている」とは言わず、ひとりずつ呼んで「お前だけ」と言うのは頼朝の人心掌握術でした。

石橋山合戦での最期

山木兼隆を討ったあと、頼朝軍は石橋山合戦で平家方の大庭景親、伊東祐親らと戦いました。平家方の10分の1程度の軍であったらしい頼朝軍は、あっけなく敗れます。頼りにしていた相模国の三浦一族が大雨に阻まれて間に合わなかったのも敗因のひとつでした。頼朝軍は数騎ずつ分かれて散り散りになると、それぞれ山中に隠れました。しかし怪我を負った茂光は山を歩くことができなくなり、進退窮まって自害してしまったといいます。別の説では、肥満体型だった茂光に山を歩くのは難しく、やはり自害することを選んだのだとか。

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- 『日本大百科全書(ニッポニカ)』(小学館)

- 『世界大百科事典』(平凡社)

- 『日本人名大辞典』(講談社)

- 『日本歴史地名大系』(平凡社)

- 安田元久『武蔵の武士団 その成立と故地を探る』(吉川弘文館、2020年)

- 岡田清一『北条義時 これ運命の縮まるべき端か』(ミネルヴァ書房、2019年)

- 元木泰雄『源頼朝 武家政治の創始者』(中央公論新社、2019年)

- 上杉和彦『戦争の日本史6 源平の争乱』(吉川弘文館、2007年)

- 校注・訳:松林靖明、信太周、犬井善寿『新編日本古典文学全集41 将門記/陸奥話記/保元物語/平治物語』(小学館、2002年)

- 『国史大系 吾妻鏡(新訂増補 普及版)』(吉川弘文館)

この記事を書いた人

大学院で日本古典文学を専門に研究した経歴をもつ、中国地方出身のフリーライター。

卒業後は日本文化や歴史の専門知識を生かし、 当サイトでの寄稿記事のほか、歴史に関する書籍の執筆などにも携わっている。

当サイトでは出身地のアドバンテージを活かし、主に毛利元就など中国エリアで活躍していた戦国武将たちを ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄