御台の嫉妬で影となったプリンス…もう一人の徳川「保科正之」が見せた奇跡の善政

- 2025/10/03

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

それでは、史料を紐解きつつ、彼の足跡を明らかにしていこう。

トップシークレットだった誕生

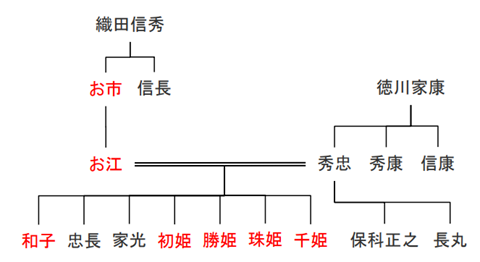

武家においては、表に出せぬ子が少なからず存在する。徳川家ともなれば、それは全力で秘匿しなければならない子だろう。保科正之もそのような状況下でこの世に生を受けた。慶長16年(1611)のことである。正之の父は江戸幕府二代将軍・徳川秀忠。母の神尾静(のちの浄光院)は、大奥の大乳母殿に仕える侍女だったが、秀忠の寵愛を受けて懐妊したのだという。

秀忠は静を側室とすることができなかった。側室を持つには正室の許可が必要だったが、正室・お江が侍女を側室にすることを認めるとは思えなかったのだろう。

『会津松平家譜』によれば、正之は庶子扱いとなり、静は神田白銀町の竹村助兵衛次俊の屋敷で出産したという。竹村次俊は静の姉の夫だと言われている。『会津藩家世実紀』によれば、次俊はさすがに将軍の男子が誕生したことを黙っておくわけにもいかず、町奉行に報告することにした。

この話は老中の土井利勝経由で秀忠の耳に入った。秀忠は「御内々に」としながらも「身に覚えあり」と認め、家紋の入った小袖と「幸松」という幼名を贈ったという。正之の誕生は利勝をはじめとする数人しか知らず、幕府内でもトップシークレット扱いだった。

この扱いの背景には、お江の嫉妬があったとも言われる。実際、それを裏付ける史料として、静が氷川神社に奉納したとされる祈願文が残されている。

「前略ーここにそれがしいやしき身として太守の御思ひものとなり、

御胤を宿して当四五月頃臨月たり。

しかれども御台嫉妬の御心深く営中に居ることを得ず。

今信松禅尼のいたわりによって身をこのほとりに忍ぶ。

それがし全くいやしき身にして有難き御寵愛を蒙る。

神罰としてかかる御胤をみごもりながら住所にさまよう。

神明まことあらばそれがし胎内の御胤男子にして、安産守護し給い、

二人とも生を全ふし、御運を開くことを得大願成就なさしめたまはば、

心願のこと必ずたがひたてまつるまじく候なり

慶長十六年二月 志津」

「御台嫉妬の御心深く」は「正室・お江の嫉妬が酷く」という意味だろう。

お江が嫉妬深いという記述は主に会津藩関連の史料に見られるため、信憑性に欠けるという説もあるらしい。上の祈願文も、静本人が書いたという確証はないとされている。

では、このような祈願文を静以外の誰が書いたというのだろうか。

この祈願文の内容が、お江の耳に入ったら大変なことになるのは明らかであろう。そのような文書を、他者がお江の生存中に書くとは思えない。お江の死後に奉納しても、とうに正之は誕生しているわけだから意味がない。やはり、静本人がやむにやまれずこの祈願文を奉納したとするのが妥当な線ではないか。

さらに、祈願文を奉納した氷川神社は、静を援助した見性院の知行地がある武州足立郡大牧村にある。

祈願文中の「今信松禅尼のいたわりによって身をこのほとりに忍ぶ。」は、「信松院様の御世話になり、現在ここに隠棲しております。」という意味だろう。

武田家との縁

信松禅尼は、かの武田信玄の六女であり、信玄の次女であった見性院とともに静をサポートしたということになる。見性院は武田の重臣・穴山梅雪の正室だった女性で、梅雪の死後は家康のはからいで江戸城北の丸に住んでいたというから、そこで静を見知ったと思われる。武州にて正之を産んだとすると、「神田白銀町の竹村助兵衛次俊の屋敷で出産した」という話と食い違ってくる。

正之は江戸城内の田安屋敷にて見性院に養育されたという。とすると、やはり生まれたのは神田白銀町の竹村助兵衛次俊の屋敷ではないか。もしかすると、お江の嫉妬が呪詛に近いほど強烈だったため、一時的に身を隠し、安産祈願を行うために見性院の知行地のある武州に移動したのかもしれない。武州の氷川神社であれば、祈願文の内容がお江に知れる可能性も低いだろう。

静は無事正之を出産し、数年は竹村助兵衛次俊の屋敷で正之と過ごしたらしい。ところが、正之が3歳のとき、幕府の意向で、見性院の養子として江戸城内の田安屋敷に入ることとなったという。

高遠保科家

元和3年(1617)、7歳となった正之は、武田家旧臣にして将軍秀忠の信頼厚い信濃高遠藩主・保科正光の元に養子に行くこととなる。利発と評判だった正之を正光は大層気に入り、早速武士としての教育を始めたが、それはかなり厳しいものだったようだ。水練などは、単に川を泳ぐものではなく、甲冑を着て泳がせたというから半端でない。学問は儒学であり、それに基づいた帝王学を叩き込まれ、城外で民の生活を学ぶ機会も多かったという。正之の政策の根幹にある「民を搾取しない、民のための政治」という姿勢は、このときに培われたものと思われる。

正之の順調な成長ぶりを見た正光は、後継として彼を指名した。寛永6年(1629)6月、正之は二人の兄、いわゆる三代将軍となった家光と駿河大納言忠長に対面したと『会津松平家譜』には記されている。お江が寛永3年(1626)に亡くなり、しばらく後に対面が実現していることからも、彼女の嫉妬とも呪詛ともつかない複雑な胸中が見て取れよう。

寛永8年(1631)10月、養父の正光が没すると、幕府より出府命令が下り、正光の跡を継いで高遠藩3万石の藩主となるよう上意があった。家光は有能でありながら分をわきまえた正之の立ち振る舞いに感じ入り、重用するようになったという。

会津若松藩主と将軍補佐

寛永13年(1636)7月には出羽山形20万石に移封となる。このとき、高遠藩では正之を慕うあまり逃散して、山形に移住した領民が3千名ほどいたという。如何に善政を布いていたかが窺い知れよう。寛永20年(1643)7月、会津若松23万石へと移封された。会津は東北の要衝であり、東国の外様大名を牽制する為の拠点としての機能を有していた。この地を任されるということは、家光の信頼が如何に大きいかを示している。

会津に入った正之は農村の再建に着手。まずは検地を厳正に行い、正確な収穫量を把握した。そして、飢饉に備えて備蓄米制度を整える。さらに、困窮した農民には貸付を行うなど、手厚いものであった。また、城下町を整備し、漆器や木綿などの地場産業を奨励するなど領内経済の発展にも手を尽くした。

少々話は戻るが、家光の信を得たため出羽山形藩主の頃から幕政にも参加するようになったという。正之が会津藩主となってからしばらく後、家光は病に倒れる。死期を悟った家光は、有力大名を招集して新将軍を支えるよう命じた。

正之が枕元に呼ばれると、家光は堀田正盛に抱きかかえられながらも起き上がり、「肥後(保科正之のこと)よ、宗家を頼みおく」と述べたという。家光は正之に四代将軍となる家綱の補佐役を命じたのである。

正之は次々に改革を進めていった。

手始めに末期養子を解禁している。末期養子とは、嗣子のいない藩主が死に瀕したときに、御家断絶を防ぐ為にとる養子のことである。加えて、大名証人制度を廃止。これは、大名の妻子を江戸に人質として住まわせる制度であった。また、玉川上水の開削工事を進めて、江戸の庶民たちの飲用水の安定供給を図った。

しかし、改革を進める正之の前に難題が立ちはだかる。

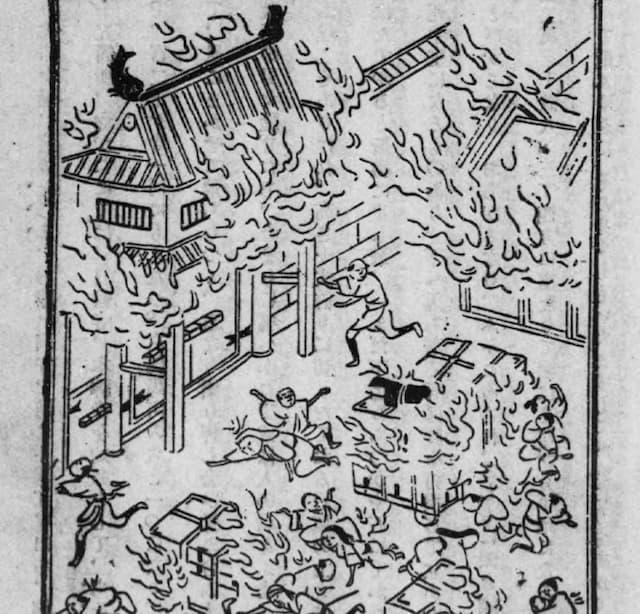

明暦の大火である。

明暦3年(1657)冬に起こった大火は瞬く間に燃え広がり、江戸城にまで迫った。そして浅草にある幕府の米蔵に火がかかった。

正之は思案の末、火を消した民には米を与えるというお触れを出したという。ようやく火は鎮火したが、江戸の町の大半が消失し、死者は10万を超える大災害となり、復興には数年を要した。江戸城の天守も焼失したが、正之は天守閣再建の費用を江戸の復興に使うべきであると主張したため、再建は見送られたのである。

寛文8年(1668)、正之は「会津家訓十五箇条」を定めた。これは藩主、及び藩士が守るべき規範を書き記したものであった。その第一条は「会津藩は将軍家を守護すべき存在であり、藩主が裏切るようなことがあれば家臣はそれに従ってはならない」である。

家光臨終の間際に、家綱のことを託されたことに余程感銘を受けたのだろう。翌年、嫡男の正経に家督を譲って隠居し、寛文12年(1672)江戸藩邸にて没した。享年63。

あとがき

保科正之の改革を書いてきて、ふとその質感が、かの上杉鷹山の改革と被ったような感があった。気になって調べてみると意外なことがわかった。正之の長女が米沢上杉藩三代藩主・上杉綱勝の正室となっていたのだ。綱勝は若くして急死したために後継も決まっておらず、幕府の規定によるとお家断絶のはずであった。正之は急遽養子を迎えるべく奔走し、あの吉良上野介の息子を上杉の養子とすることに成功する。この時のペナルティで石高を15万石まで減らされた上杉家は、更なる財政難に苦しむこととなった。

一方で正之と親戚であったことから、その改革の話が話題に上ることも多かっただろう。おそらく、藩政改革を志した藩主もいたのだろうが、既得権益にこだわる硬直化した藩組織では実行が難しかったと思われる。

ひょっとすると、八代藩主・重定は幼少ながら英邁な鷹山を見て、彼ならば保科正之公に劣らぬ藩政改革ができそうだと感じたのかもしれない。

【参考文献】

- 飯沼関弥『会津松平家譜』(1938年)

- 藩家世実紀刊本編纂委員会 編『会津藩家世実紀』(吉川弘文館、1978年)

- 長谷川正次『高遠藩』(現代書館、2005年)

コメント欄