徳川家光の逆転人生 弟に勝てなかった幼少期から、江戸幕府を盤石にした名将軍へ

- 2025/08/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

徳川家光(1604~1651)は江戸幕府三代将軍にして、幕府機構を整備し、参勤交代や鎖国体制などの制度を確立させたこと等はよく知られている。しかし、家光が名君だったのか、それとも重臣任せの人物だったのかは今一つ判然としないのではないだろうか。

もしかすると、その謎を解く鍵はその出生にあるのかもしれない。それでは史料を紐解いてみよう。

もしかすると、その謎を解く鍵はその出生にあるのかもしれない。それでは史料を紐解いてみよう。

出自に関する噂

徳川家光は慶長9年(1604)7月17日に江戸城西の丸で生を受けた。父は2代将軍・徳川秀忠、母はお江である。幼名は家康と同じ竹千代だったという。この出自はこれまで疑いなく受け入れられてきた、いわば不動の定説であったようだ。ところが、紅葉山文庫所蔵の『松のさかえ』に収められている「神君家康公御遺文」には、驚くべき記述が残されている。

「秀忠公御嫡男 竹千代君 御腹 春日局 三世将軍家光公也、左大臣」

これを根拠にして、作家の八切止夫氏は「家光の生母は春日局では?」という説を立てた。

あわせて読みたい

言われてみれば、秀忠・お江夫婦は家光をあまり可愛がらず、弟の忠長を溺愛していたということに軽い違和感を覚えたし、家光の廃嫡を恐れた乳母の春日局が直訴したくらいで、大御所家康が動くというのも不自然であった。このあたりから、家光の実父は家康ではないかという説もあるという。

私はさすがに家康が実父というのは噂の域を出ない話だろうと当初は考えていた。しかし、ある事実と重ね合わせると、噂が疑惑にまで発展する事態となったのである。この点に関しては後述したい。

とりあえずは定説に戻ろう。家光には兄・長丸がいたが、夭折したために嫡男となった。慶長11年(1606)には弟・国松が誕生する。これが後の忠長であるが、病弱で吃音がある家光に比べて利発だったという。さらには、あの織田信長に容貌が似ていたということもあり、父母の寵愛を一身に受けることとなったようだ。

この露骨な偏愛ぶりに小姓たちも忖度し、秀忠が竹千代と国松を召し出す際には国松を先に呼んでいたという話まで残されている。この扱いに竹千代は酷く傷つき、近習の者に泣きながら事の顛末を話していたという。

救いは大御所家康が「秀忠の後継は竹千代」であることを覆さなかったことと、乳母・福(後の春日局)の存在だろう。福は自らの将来を悲観した竹千代が自害しようとしたのを諫め、駿府の家康に竹千代の窮状を直訴したというのだ。

家康は、かねてから国松を溺愛するお江を快く思っていなかったようで、彼女に訓戒状を与え、後継者として竹千代を指名することで事態は収束をみたのである。

『東照大権現祝詞』では、この件について次のように書いている。

「崇源院様(お江)は家光さまをお憎みになり、台徳院様(秀忠)もそれに傾き、お二親に憎まれては跡目も危うい…後略」

この文書は、福改め春日局が書いたものと言われているが、名指しではっきり書いているところを見ると、お江の竹千代に対する扱いがどうにも我慢ならなかったようだ。

あわせて読みたい

ところで、家光は本当に両親に憎まれるほどの愚物だったのだろうか。幼少期の家光は確かに内気で何を考えているかわからないところがあり、見方によっては愚鈍と思われても仕方ない面はあった。しかし、良く見ている人はいるものである。大久保忠教の記した『三河物語』では次の評を残している。

「幼少期の家光は内気ではあるが、どこか清康公(家康の祖父)に似ている」

松平清康は、同じく『三河物語』で、「30歳まで生きていたら容易く天下を手中に収めたであろう」と評されている名将だ。大久保忠教の見立てはあながち外れていなかったようだ。

家光は世継ぎの件が一件落着した後、十代半ばあたりから、性格に大きな変化が見られる。これは、元和2年(1621)に柳生宗矩(やぎゅう むねのり)が家光の兵法指南役に抜擢されたことと大いに関係があろう。

宗矩は父・石舟斎にも勝る名手と評される剣の達人であり、さらには武術としての剣術を武道へと高めた功労者の一人であった。心技体の備わった宗矩に師事する中で、家光は剣術にのめり込んでいったのではないか。もともと、やんちゃな側面もあったらしい家光だけに、剣術の上達に伴い、性格が次第に雄々しいものに変わっていったのだろう。

ともかくも元和9年(1623)7月、家光は三代将軍となる。

あわせて読みたい

生まれながらの将軍

家光は将軍となったものの、父・秀忠は大御所として健在であり、居所の江戸城西の丸にて幕政に影響力を行使し続けていた。つまり、幕政は将軍方(家光)と大御所方(秀忠)の合議による二元政治という状況であった。これが解消されたのは、秀忠が亡くなった寛永9年(1632)である。『名将言行録』には、この頃の逸話が残されている。

「家光嗣立せし時、國主の人々を悉く召集めて曰く、祖父の天下草創は、各の自力を以てなり、又父も昔は各の傍輩たり、拠て客人分の會釋にて、丁寧に参勤の砌も、品川、千住まで使をも出せしなり、然るに、我代に及びては、生まれながらの天下にして、今まで二代の格式とは替わるべきなり(後略)」

「嗣立」とは、ここでは将軍位を継ぐことを指すと思われる。しかし、父・秀忠のことまで引き合いに出しているところを見ると、おそらく秀忠が亡くなり、幕府の全権を掌握したタイミングで諸大名に布告したのではないか。家光は、「私は生まれながらの将軍であるから、家康・秀忠二代とは格式が異なる」と啖呵を切ったのである。

これは、今後、外様大名も譜代大名と同様に臣下として扱うという意味合いだろう。この瞬間、家光の「武断政治」の幕が切って落とされたのである。

家光は直轄軍の再編・強化に手を着けながら、全国に巡見使を派遣した。諸藩の情勢を探らせ、不穏な動きがないかチェックするのは極めて重要だし、有事の際に将軍の命令一つで速やかに動員できる直轄軍は、先手を打つという観点からも極めて重要であったろう。

このあたり、室町幕府三代将軍・足利義満が奉公衆という直轄軍を整備、強化したという話とどうしても被ってしまう。旗本からなる家光の直轄軍の強化は重臣たちの進言もあったと思われるが、私は家光自身が足利義満を意識していたのではないかと密かに思っている。

家光は旗本8万騎とも言われる強大な軍事力を背景に諸大名の統制を強めていく。時には諸藩の内紛の裁定を自ら執り行ったこともあるという。寛永9年(1632)5月には、肥後熊本藩主・加藤忠弘が藩の内紛を理由に改易されている。寛永10年(1633)福岡藩の黒田騒動では、藩主の黒田忠之の主張を認め、所領安堵のお触れを出した。

老中、若年寄、奉行、大目付など、江戸幕府の基本的な政治機構を定めたのも家光である。寛永12年(1635)武家諸法度を改定し、参勤交代を制度化した。

あわせて読みたい

対外政策としては、寛永14年(1637)に勃発した島原の乱を受けて、鎖国体制を強化。寛永18年(1641)には所謂、「鎖国体制」を完成させたのである。まさに矢継ぎ早の幕政改革と言ってよいであろう。

おそらく、家光はだいぶ前から自分なりの国家ビジョンを暖めていたのではないか。そして、側近たちはその具現化のため、それこそ身を粉にして働いたのだろう。家光が側近たちをどう見ていたかを示す史料がある。

「いにしへよりあまたの将軍ありといへども、我ほど果報の者はあるまじ。右の手は讃岐(酒井忠勝)、左の手は伊豆(松平信綱)」

家光が、側近たちに全幅の信頼を置いていたことが窺える。

家康を崇拝

家光は守袋を日常的に身につけていたという。その中には「二世ごんげん、二世将軍」、「生きるも 死ぬるも 何事もみな 大権現様次第に」と書かれた紙がおさめられていたようだ。大権現とは家康のことであるが、二世とは家康の後継者という意味合いであろうか。どうやら、秀忠を飛び越えて家康に強い絆を感じていたようだ。これは、幼少期の体験を踏まえると無理からぬ面があった。

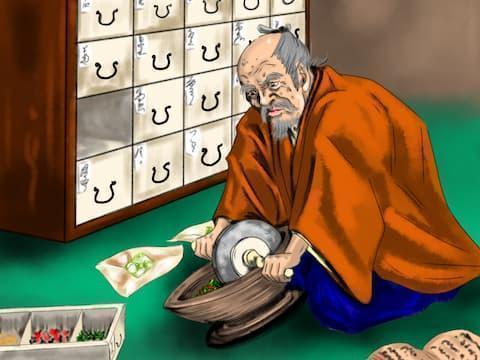

「東照大権現祝詞」には、病弱だった家光が3歳の時に大病し、家康の調合した薬によって回復したとの記述がある。そして、それ以降も病で床に臥せる毎に家康の夢を見ることによって快癒したという。

晩年に至っても、家康を夢に見て、その姿を狩野探幽に描かせたというから並みの愛着ではない。どうも、「尊敬」とか「崇拝」を超えた感情が家光にはあったのではないか。

あわせて読みたい

家光という名

「家光」という名の名付け親は金地院崇伝であるが、当初は「家忠」とする予定であったという。ところが、平安時代の公卿である藤原家忠と被るので「家光」に変更したという。しかし、崇伝程の学識者がこのようなミスを犯すだろうか。私はそもそも「家光」にして欲しいとの要望があって、辻褄の合うように話を作ったのではないかと考えている。となると、気になるのは「家光」の「光」はどこから取ったのかという点だ。ここで、脈絡なく明智光秀の名が脳裏に浮かんだのである。

家光の乳母であった春日局は光秀の重臣・斎藤利三の娘であった。利三は一説によると、光秀の妹の子とも言われ、土岐明智氏の一族である可能性が高い。となると、春日局も土岐明智氏の血を引いていることになる。春日局が家光の生母であるという「松のさかえ」の記述と合わせると、家光にも土岐の血が流れているという結論となる。

あわせて読みたい

私は家康と光秀にはさほど接点がないと考えていたから、松平忠明が記した『当代記』にある記述を見つけたときは驚いた。 次の記述は甲州征伐(1582)を成功させた信長一行を家康が饗応した際の話である。

「光秀は年配なので、家康様が信長の宿舎の近くに宿を仰せ付けられた」

この露骨な待遇は、家康と光秀の関係が浅からぬものであることを示してはいないか。私は改めて、家康と光秀のつながりを調べてみることにした。すると、ある人物が浮かび上がってきた。菅沼定政である。

菅沼定政は養父の姓である菅沼を名乗っていたが、元は土岐明智氏一族であった。14歳の頃より家康に仕え、数多の戦で多くの戦功を挙げ、家康の信頼も厚かった武将である。文禄2年(1593)以降、定政は土岐姓を称するようになった。改姓は家康の命であったともいう。

『続群書類従』所収「土岐家系図」によれば、定政は光秀の従兄弟だそうだ。このことは、家康と光秀が定政を介して交流できた可能性を示唆している。

ここにきて、明智憲三郎氏の『本能寺の変 四二七年目の真実』で述べられた新説、すなわち、「信長が光秀に家康殺害を命じたものの、家康と光秀が共謀して本能寺の変を起こした。」が、にわかに信憑性を増してくる。家康殺害については、『甲陽軍鑑』で高坂弾正が「信玄公が死んだら信長は家康を殺すだろう」と言い、重臣たちの内数名が賛同したとの記述があるので、可能性は0ではなさそうだ。

私は、家康と光秀のどちらかが天下を取ることがあれば、双方の血脈を入れた政権を作ろうと約束したのではないかと考えている。そのフィクサーとして、豊臣秀吉の死後、間もなく現れたのが天海だったのではないか。

巷では天海=光秀という説もあるようだが、生年等を調べると少々無理がありそうだ。光秀の従兄弟であるとされる明智秀満が天海だとすると年齢的には無理がない。秀満は山崎の戦い(1582)で自害したとされるが、実のところはわかっておらず、いずこにか落ち延びた可能性も否定できないのである。

そうだとすると、春日局が当初、お江の奥女中として推薦されたのも、単なる偶然ではなかったことになる。ただ、秀忠が春日局に家光を産ませるというのは難しいのではないだろうか。信長の姪であるお江が明智の血を引く子を嫡子として扱うことを容認するとは思えないからである。

となると、家康が家光の実父であると考えるほうが自然に思える。家光の矢継ぎ早の改革の裏には土岐と徳川のハイブリットであるという自負心があったのかもしれない。家光の晩年は病気がちだったという。慶安3年(1651)4月20日、江戸城内で逝去。享年48であった。

あわせて読みたい

あとがき

幼少の折には今一つと評価されていても、長じて名君となる場合がある。例えば、北条氏康がそうであろう。幼少の時分には臆病だったものが長じて稀代の名将となったのだ。そもそも、幼少期の性格というものは環境に左右されやすく、良き理解者がいればどんどん逞しくなっていくものなのである。徳川家光は父母には受け入れられなかったが、家康と春日局の力によって将軍となった。そして柳生宗矩に師事したことで、本来の性格を取り戻したように思う。私は徳川家光は名君であったと思っている。

コメント欄