「服部半蔵正成」伊賀随一の忍者にして徳川家臣!?

- 2021/01/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

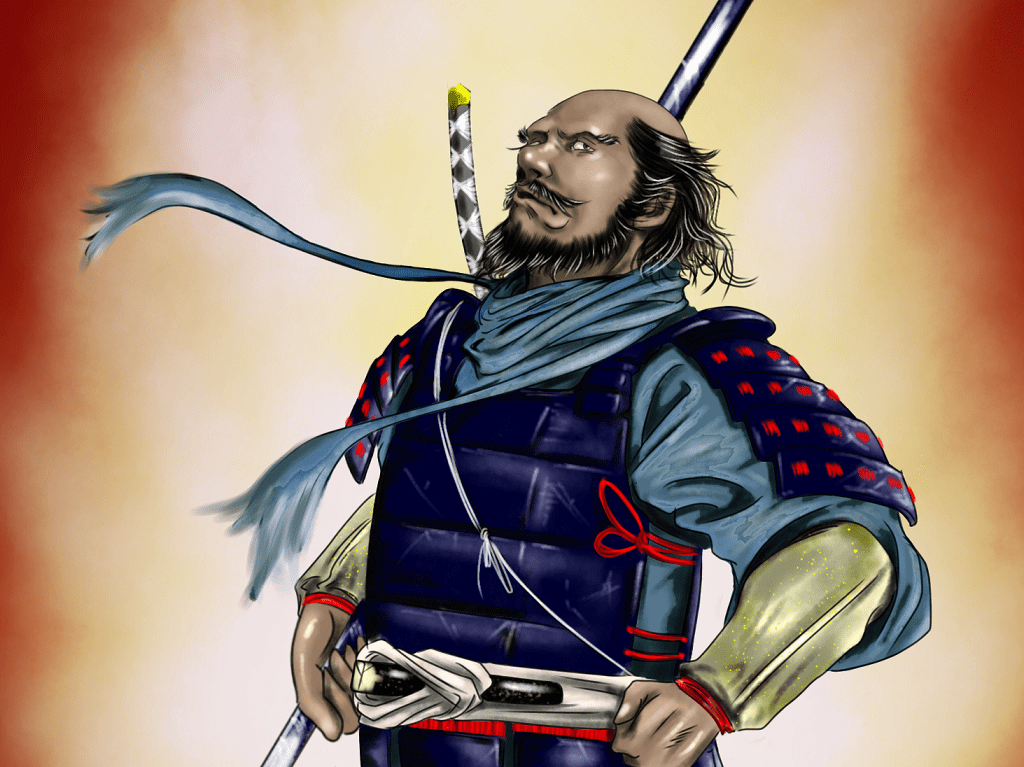

皇居には「半蔵門」という地名が残っています。服部半蔵正成(はっとり はんぞう まさなり)率いる伊賀同心組が警護を行なったことが、門名の由来とされています。半蔵は徳川家の忍者集団を束ね、主君家康の天下取りのために一生を捧げた武将です。

忍者と聞くと、諜報や謀略をイメージします。半蔵は同時に戦場での槍働きで名を上げた武将でもありました。鬼の半蔵、と通称され、その功績は徳川十六将の一人に数えられたほどです。彼がいなければ、家康は途中で命を落としていたかも知れません。

忍者であり、武将でもあった服部半蔵。彼の生涯を見ていきましょう。

忍者と聞くと、諜報や謀略をイメージします。半蔵は同時に戦場での槍働きで名を上げた武将でもありました。鬼の半蔵、と通称され、その功績は徳川十六将の一人に数えられたほどです。彼がいなければ、家康は途中で命を落としていたかも知れません。

忍者であり、武将でもあった服部半蔵。彼の生涯を見ていきましょう。

誕生と忍者武将としての活躍

足利将軍家に仕えた父・服部半蔵保長

伊賀忍者には、上忍三家と呼ばれる家柄がありました。藤林、百地、そして服部です。半蔵の父・服部保長は、かつて京都の室町幕府将軍・足利義晴に仕えていました。しかし上洛した松平清康(家康の祖父)に見込まれ、三河松平家に仕官しています。

天文11年(1542)、服部半蔵正成は三河国で五男として生まれました。同年には主君・徳川家康も駿河国で生を受けています。同17年(1548)に7歳で大樹寺へ預けられましたが、同20年(1551)には出家を拒否して失踪してしまいました。

この段階で半蔵は嫡男ではなく、僧侶になる道を定められていたことがうかがえます。しかし半蔵は自分の意志で、還俗して武将となる道を選びました。

初陣で忍者集団を率いる

弘治3年(1557)、半蔵が表舞台に登場します。16歳となった半蔵は、ここで初陣を迎えます。伊賀者60~70人を率いて、宇土城に夜襲をかけて戦功を立てました。この時、家康から盃と持ち槍を拝領したと伝わります。半蔵はこのときすでに伊賀者を率いる立場となっていたようです。

忍者は、情報収集や破壊工作で活躍するイメージが先行しがちですが、半蔵のように攻城戦において潜入撹乱を行って勝利に寄与する例もありました。このほか、忍者は土木・測量技術にも通じています。城普請や陣地の構築、道路工事、架橋などで「工兵」としても従事していました。

忠義者の忍者、姉川と三方ヶ原で一番槍の手柄を挙げる

姉川の戦いで一番槍となる

永禄3年(1560)の桶狭間の合戦後、家康が駿河今川家から独立し、三河国統一に乗り出します。この時、半蔵は旗本馬廻衆として家康に近侍していました。徳川家は三河に勢力を拡大しますが、同6年(1563)に大事件が起きました。三河国内で一向一揆が蜂起し、家康に反旗を翻します。しかも徳川家の家臣の大半は一向宗の信者でした。本多正信をはじめ、家臣団の大部分が一向一揆に付き、家康に敵対行動を開始するのです。

半蔵も一向宗の信者でしたが、家康を支えて戦い、徳川家を支えました。結局、この戦いは和議の成立によって終息。徳川家は三河国支配に大きく前進しました。

元亀元年(1570)、織田・徳川軍と浅井・朝倉軍との間で姉川の戦いが勃発しました。半蔵はここで一番槍の功名を挙げています。

織田・徳川の一番槍ですから、武将能力がかなりの高みにあったことは間違いありません。半蔵の出自は、忍者でこそありますが、槍働きも相当なものでした。

三方ヶ原の戦いで命懸けで家康を守る

元亀6年(1572)、徳川家は武田信玄と三方ヶ原で対峙します。半蔵は先手として出陣し、ここでも一番槍の功名を挙げています。この戦は徳川方の大敗でしたが、半蔵は家康を守り抜きました。半蔵は自らも負傷しながら、家康の乗馬に追い付いた武田兵と格闘して撃退。さらには狼狽する味方を鼓舞するため、単身で城外へ出て敵と一騎討ちしてこれを討ち取りました。

単純な槍働きだけでなく、半蔵が用兵をよく心得ていたことがうかがえます。これらの戦功は、家康に認められています。戦後に平安城長吉の槍などを褒美として与えられ、伊賀者150人を預けられています。

天正4年(1576)には、徳川家臣・長坂血鑓九郎信政の娘を正室に迎えました。忍者は家柄を軽視されていた存在と思ってしまいそうです。しかし半蔵は、抱える忍者集団の忍び働きに加え、十分な槍働きによって徳川家の武将として認められていたようです。

信康介錯役と徳川家出奔

信康の死と介錯

天正7年(1579)、家康の嫡男信康が織田信長に甲斐武田家との内通を疑われ自刃する事件がありました。この時の半蔵の行動を『徳川実紀』は伝えています。半蔵は自刃の検使役を務めるはずでした。しかし介錯する人間が辞退したことで、突如として介錯役を任されます。武将でかつ忍者出身の半蔵は、常時命の遣り取りをする立場であったと言えます。そういう人間であれば、通常介錯をそつなくこなしそうに思えますが、半蔵は涙して倒れ伏して介錯できず、他の人物が代行したといいます。

半蔵は決して冷徹に人の命を奪うような人物ではなかったようです。

織田家の家人を討ち取る

天正8年(1580)、またもや半蔵に事件がおきます。当時、武田方の高天神城を攻めるため、浜松城下に織田家の武将が滞在していました。その家人と徳川家臣の家人が些細なことで衝突してしまいます。半蔵は頼まれて加勢します。報復として半蔵を襲った大垣の家人らを服部家で迎え討ち、双方に死者を出す事態となってしまいました。

同盟相手である織田家との殺し合いです。当然、無事に済むはずはありません。半蔵にも相応の処分が下るものと、誰しもが思ったはずです。半蔵は逃げるつもりはありませんでした。家康はここで、半蔵を説得して牢人とします。その上で妻子と共に浜松から逃してくれました。

さらには別人の首を「半蔵の首」と偽った上で、大垣家に差し出します。家康は半蔵を大事に思い、懸命に守ろうとしたことがわかります。事態は無事に収束し、半蔵の以降の消息は2年ほど分かっていません。

伊賀越えで家康を護衛

天正10年(1582)、京都本能寺において、織田信長が家臣の明智光秀によって自害に追い込まれます。いわゆる本能寺の変です。このとき、家康は少数の家臣と堺を旅行中でした。畿内は既に騒然たる状態となっている状況です。いずれ家康の身にも危険が及ぶのは予想できます。

家康は伊賀を越えて三河に帰還する道を選びますが、ここで半蔵が再び現れます。甲賀五十三家の有力者・多羅尾光俊に協力要請の上、家康のもとに警護人を派遣。さらに伊賀・甲賀の境にある御斎峠で狼煙を上げて両忍者の集合を命じています。

翌日には伊賀忍者200人、甲賀忍者100人が馳せ参じました。伊賀と甲賀における、半蔵の影響力の深さが垣間見えた瞬間です。

家康一行は、そのまま伊賀山中を越えていきます。途中、半蔵たちは加太峠で一揆に襲われますが、どうにか伊勢国白子に到着しました。そこから船で三河本国に無事帰還することが出来たのです。

徳川家の最前線に立った鉄砲奉行

同年、さらなる戦乱が徳川家を襲います。武田家の遺領である甲斐・信濃を巡り、相模国の北条氏直と対峙することになりました。世にいう「天正壬午の乱」です。半蔵は伊賀者を率いて出陣し、信濃国佐久郡の江草城を夜襲して陥落させています。さらには伊豆国佐野小屋砦を大雨に紛れて陥落させました。佐野小屋砦は信玄・勝頼を防いだ堅固な砦でありました。この功績は家康にも賞賛されています。

天正12年(1584)、徳川と羽柴秀吉との間で小牧・長久手の戦いが起こりました。半蔵は伊勢に出陣し、松ヶ島城の援軍で伊賀と甲賀の忍者100人を指揮しています。鉄砲を駆使して羽柴方を退けました。

同18年(1590)、半蔵は小田原の陣では鉄砲奉行として出陣しています。ここでは根来衆50人を率いていました。

根来衆は紀伊国発祥の鉄砲を使用する傭兵集団です。半蔵は鉄砲集団を率いる立場に抜擢されていました。忍び働きや槍働きだけでなく、鉄砲戦術にも精通していた武将に成長していたようです。

このとき家康は、半蔵が用いていた指物を使い番の旗印にしたいと求めたほどでした。半蔵が一介の徳川家の武将よりも、遥かに家康の信頼を受けていたことがわかります。

関東入国後、半蔵は遠江国と武蔵国に、あわせて八千石の知行を与えられました。さらに与力30騎と伊賀同心200人を付けられています。

文禄元年(1592)、豊臣政権により朝鮮出兵が行われます。半蔵も鉄砲奉行として肥前国名護屋へ参陣しました。このとき徳川と前田利家の陣営が隣り合っていました。そこで水汲み場を巡って争いになっています。半蔵は配下に前田の陣営へ鉄砲を向けさせています。

往年の血の気の多さが垣間見えましたが、これが半蔵にとっての最後の出陣となりました。慶長元年(1597)、半蔵は病没しました。享年五十五歳。

遺骸は江戸麹町清水谷の西念寺に葬られています。西念寺は、半蔵が生前に信康の菩提を弔うために創建した安養院が前身となった寺でした。

おわりに

半蔵の死後、嫡男の服部正就がその後を継ぎました。しかし慶長10年(1605)、正就は罪によって改易されてしまいます。同15年(1615)の大坂夏の陣で復帰を試みますが、正就はここで戦死を遂げました。その後、半蔵の次男正重が伊勢桑名藩に仕え、以降の服部家は桑名藩の家老として明治まで続きました。

【主な参考文献】

- 工藤章興 「〈徳川家康と戦国時代〉家康のエージェント 服部半蔵正成」 2015年

- 山北篤『図解 忍者』 新紀元社 2015年

- 久保文武 『伊賀史叢考』 伊賀郷土史研究会 1986年

- 三重県HP 「歴史の情報蔵 服部半蔵と家康」

- 新宿区HP 「半蔵門の名前の由来ー服部半蔵と伊賀同心ー」

コメント欄