たいまつ、ろうそく等々…文明開化以前における「明かり」事情

- 2024/11/19

今回は、江戸時代以前の「明かり」事情をご紹介。千数百年もの間、夜闇と同居していた我々の先祖の息遣いを感じてみましょう。

松の木の火

江戸時代以前において、蛍の光や雪の反射、月の明かりは確かに貴重な光源でした。ただし、季節や天候に左右され、いつでも利用できるとは限りません。そこで、コンスタントに利用できる明かりとして「火」を利用しはじめます。水が直接かからなければ、可燃物を燃やせばあたりを照らすことができます。炎を大きくすれば、その分広い範囲を明るく照らすことも可能です。しかし大きすぎると火事の恐れもあるので、用途ごと必要最小限の大きさの火が好まれたようです。人々はやがて、効率よく・長く火を保てる方法を編み出しました。

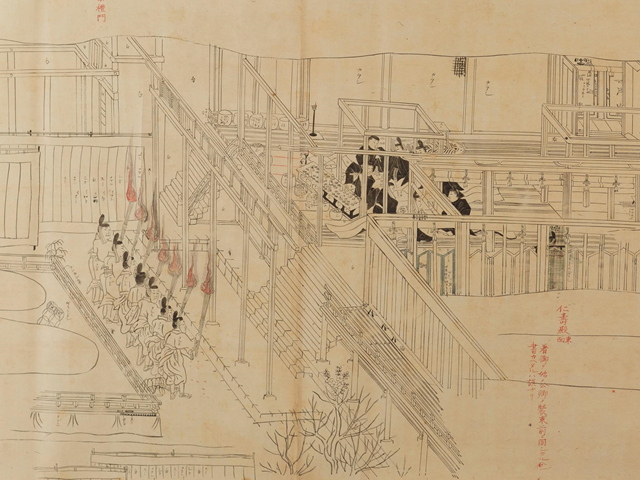

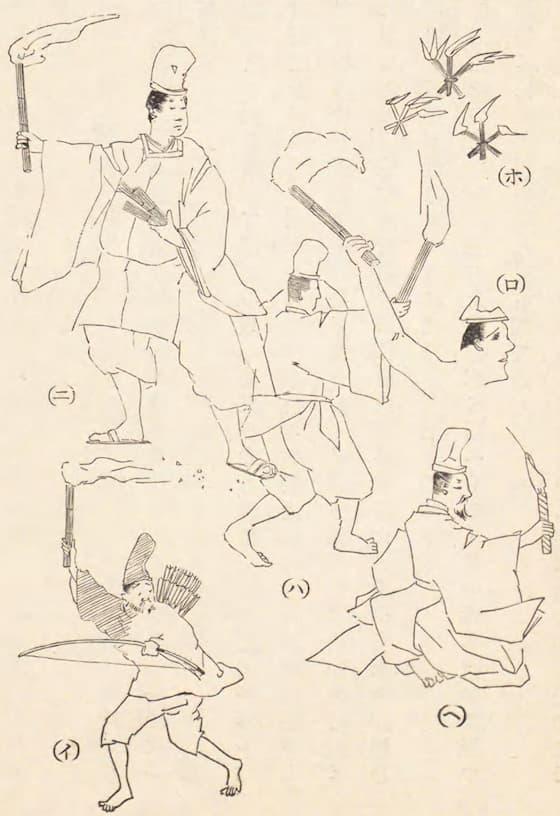

古代日本において最初に注目したのが「松」です。「松明(たいまつ)」という熟語からも分かるように、松の木に火をつけると他の木のものより燃えやすく、長く燃えるために重宝されました。庭先に燃やす「かがり火」も、単なる薪を燃やしているのではなく、松の木を使いました。

また室内でも、「かがり火」や「紙燭(しそく)」が使われていました。

『源氏物語』では、光源氏がひそかに会いに行っていた夕顔が、物の怪によって命を落とした時、異変を感じた源氏がお供に「紙燭をつけろ!」と命じています。これは先端に紙を巻いた小型の松明で、現在の懐中電灯的な利用がされていました。

ちなみに江戸時代になると、紙に油をしみこませた物も「紙燭」と言われますが、平安時代は松の木のものを指しました。

油を使った明かり

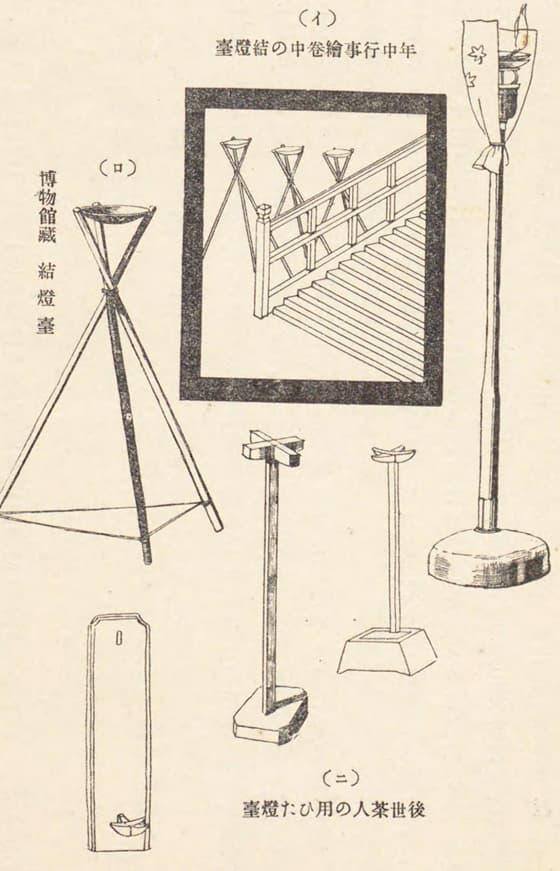

室内では、主に油を使って火をともしていました。原理としては、アルコールランプのアルコールが液体の油になったようなものです。直接油に火をつけるのではなく、灯心になる和紙や植物の繊維を油に浸し、そこに火をつける形で活用していました。油は、小さな皿に注ぐのみならず、専用の器「秉燭(へいしょく/ひんしょく)」も開発されました。また火をつけた器を置く台(灯台)も、長さによって短檠(たんけい)・高檠(こうけい)などの名前があります。江戸時代には和紙を貼った木枠で囲う行灯(あんどん)も登場し、柔らかな明かりになりました。

とはいえ小さな火なので、明かりといっても薄暗い状態です。種類にもよりますが、おおむね豆電球と同等程度のパワーと思われます。確かに手元近くに置けば多少の読み書きはできますが、まだまだ不便です。

灯明として利用していた油は、植物では菜種油、綿実油など、動物では主に魚からとった油が利用されていました。時代によって、またその土地や季節によって、手に入りやすい油を使っていました。たとえば海沿いであれば魚油が入手しやすいでしょうし、逆に山地であれば植物系の油を多く使っていたでしょう。上流階級では臭いが少なく煤(すす)が出にくい菜種油が好まれました。

ろうそくの明かり

油の明かりは便利ですが、アルコールランプと同様、燃料を継ぎ足す必要があります。しかも倒れる危険があり、持ち運びには不便でした。そのデメリットを解消する新しい明かりが「ろうそく」です。

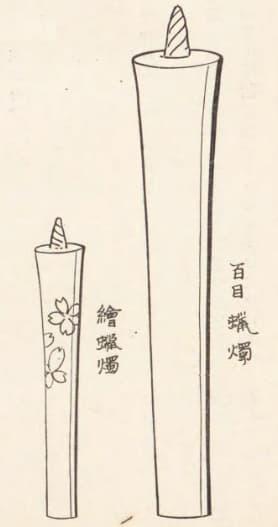

ろうそく自体は奈良時代頃から日本に伝わっていました。この頃は蜂の蜜ろうを使った高級品で、輸入品でした。それが14世紀、南北朝時代になると、はぜの木を原料とした国産のろうそくが作られるようになり、大名クラスまでは利用できる程度になります。そこから次第に廉価になり、江戸時代には庶民にまで広まりました。

ろうそくは大小さまざまな重さのものがあります。一般的なろうそくは2匁(7.5グラム)ですが、その50倍もある百目(ひゃくめ)ろうそくも作られました。サイズが大きいほうが明るさも強く、百目ろうそくだと行灯の8~10倍の明るさになります。一般的なろうそくでも行灯と同じかやや明るい程度です。

ろうそくを置く台も、そのまま置く灯台の他、覆いをつけた雪洞(ぼんぼり)も使われました。ろうそくは固形燃料なので、提灯(ちょうちん)のように持ち運び用の明かりとしても重宝しました。

明かりの価格

現代でも電気をつけると電気代がかかるように、当時も夜の闇を明るくするにはコストがかかりました。当時の帳簿をもとに、明かりのコストを試算してみました。まず油について。今回は15世紀のデータとして、京都の東寺の出納帳を見てみました。東寺では、絶えず仏前に灯す明かりの燃料として菜種油を購入していました。その量はおおむね1か月に30合ほどなので、1日1合程度消費していると仮定します。

1合あたりの購入価格は10~18文、現在価値に換算すると1000~1800円です。こちらは24時間灯した場合の1日の価格なので、仮に日没から寝るまで4時間灯すとすると1日に160~300円程度になります。

こうした価格と室町時代の大工の日当(約1万円)を合わせて考えると、菜種油代は「手取30万の人が毎日コンビニアイスを買って食べている」程度のイメージでしょうか。

なお「早起きは三文の得」も油代節約をもとにした諺です。夜長く起きているより朝型の生活をするほうが、必要とする油が少ない分得をする、という意味です。江戸時代は室町時代より油代の額面が高かったので、夜少し早く寝るだけでも3文分の節約になりました。

一方、ろうそくは油より遙かに高価でした。油が1合10~18文だったのと同じ頃、ろう1斤の価格は京都で2.5貫文(25万)、産地価格でも1.7貫文(17万)でした。当時は1斤が160匁だったので、加工賃を無視すると、2匁のろうそくで200文(2万)程度、百目ろうそくで1~2貫文(10~20万)の原料が使われています。

燃焼時間は2匁のろうそくは約50分、百目ろうそくが約9時間。1日4時間使うと仮定すると、2匁のろうそくはおよそ4.8本必要で約9.6万、百目ろうそくの場合はおよそ0.4本で約4~8万円かかります。大工程度の収入では到底手が出せない高級品でした。

そのため、ろうそくが欲しい支配者層は、領民にろうを作らせたり、ろうそくの溶け残りを集めたりして、自ら原料を用意した上で加工だけ専門業者に頼んでいたようです。江戸時代になるともう少し安価になりますが、なかなか庶民には手の届かない明かりでした。それゆえ苦学生は「蛍の光、窓の雪」に頼らざるを得ない状況だったのです。

総じて、江戸時代以前にも夜を明るくする方法はありましたが、十分な明るさを得るには現代より遙かにコストがかかりました。そのため、昔の人々は必要最小限の明かりで夜をひっそり過ごしていました。

おわりに

現代の夜、特に都市部の夜はかなり明るい夜です。街灯や店の看板に光が入り、家に帰れば当然のように電灯をつける暮しは、かつての行灯しかない夜と比べると夢のようだと思います。一方で、夜の闇を恐れること・薄暗い中で暮らすことで、我々の先祖が独自の美意識をはぐくんできたこともまた事実です。谷崎潤一郎が『陰翳礼讃』で述べたように、明るさに慣れた現代人が知らない世界が、薄暗い歴史の中にあるのかもしれません。

【主な参考文献】

- 石川英輔『実見江戸の暮らし』(講談社、2009年)

- 榛名信夫『文学の明かり』(東京書籍、2007年)

- 桜井英治「中世における物価の特性と消費者行動」(『国立歴史民俗博物館研究報告』113、2004年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄