【やさしい歴史用語解説】「連歌」

- 2022/03/18

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

鎌倉時代~安土桃山時代までが中世と呼ばれますが、武士がこぞって愛した文芸が「連歌(れんが)」です。その人気ぶりは商人や公家にまで及び、各地で連歌会(れんがえ)という歌会が催されました。

連歌の歴史は奈良時代にまでさかのぼりますが、形式として成立したのは後鳥羽上皇や藤原定家が活躍した鎌倉時代初期です。

連歌は歌言葉だけを使って、発句に始まり挙句に終わるまで、五七五の長句(上の句)と七七の短句(下の句)を複数人で交互に百句連ね、その後ろに九九首の歌を重ねていきました。これを百韻連歌と呼びます。あの明智光秀が詠んだ「時は今、天が下しる五月哉」で有名な愛宕百韻も百韻連歌のことですね。

戦国時代になると武士の嗜みとして一般化し、美術品収集や茶の湯以外に連歌の愛好者もたくさんいたそうです。著名なところでは最上義光、細川藤孝、明智光秀などが挙げられるでしょうか。特に最上義光などは京都へ赴くたびに連歌会に参加し、国元でも家臣たちへ積極的に連歌を勧めたそうです。

また優れた連歌師たちも現れています。宗祇や里村紹巴などが知られていますが、彼らは連歌の指導をしたり、連歌会を催したりしながら、各地の情報を伝える役割も持っていました。いわば連歌会は情報交換や密談の場でもあり、高度な政治的駆け引きが行われていたというわけです。

連歌は中世を通じて盛んとなりましたが、やはりデメリットはどうしても出てきます。同じような発想やイメージが重複するため作風がマンネリとなり、独創性や創作力が失われていきました。和歌の世界観を表現しようとするあまり、自由で機知にあふれたワードが使えなかったからです。

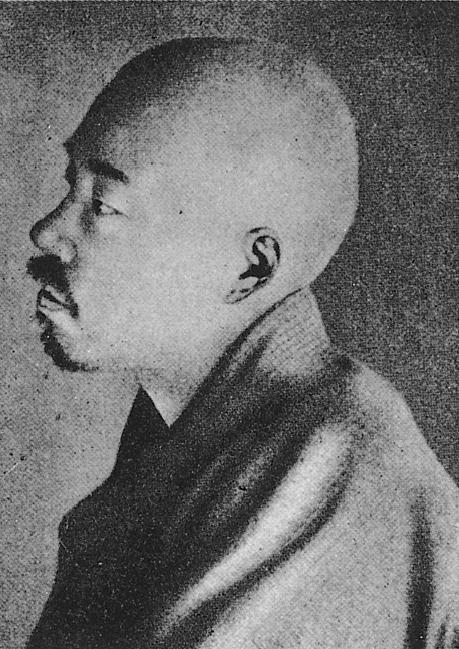

連歌がマンネリ化する中、新しい文芸を見出した人物がいました。それが戦国の梟雄・松永久秀の血統を引くと言われている松永貞徳です。里村紹巴に連歌を学んだ連歌師でしたが、より機知やユーモアに富んだ俳諧をメジャーなものとしました。

よく連歌と俳諧は別物と考えることが多いようですが、最初の発句から最後に詠まれる挙句まで、長句と短句を交互に詠み継いでいくことに変わりはありません。貞徳自身、「連歌と俳諧に違いはない」と言っているほど。

もし大きく違う点があるとすれば作風の自由さでしょうか。俗語・漢語などの俳言(和歌では用いない言葉)を駆使し、より写実的で機知にあふれた句が生み出されるようになりました。俳諧とは「戯れ」や「滑稽」を意味する言葉であり、形式にとらわれない新しい文芸が芽吹いたのです。

江戸時代初期に貞徳が創始した俳諧は、武士だけでなく庶民レベルで人気を博し、多くの俳諧師を生み出しました。詩句の美を追求した松尾芭蕉、そして庶民的で人間臭い俳諧を得意とした小林一茶など、さまざまな作風の作品が生まれています。

やがて明治時代には俳諧から俳句へと変遷を遂げ、正岡子規や高浜虚子といった近代歌人たちが素晴らしい作品を残していきました。

コメント欄