※ この記事はユーザー投稿です

【やさしい歴史用語解説】「検地」

- 2023/05/15

「検地(けんち)」とは、農民から徴収する年貢を算定するために、田畑の面積・収量を調査することです。

古代の律令制のもとでは公地公民、いわゆる全国の土地と人民は国が管理する建前となっていましたが、平安時代になると、私有地(荘園)が増えたことで前提が大きく崩れてしまいます。

中世では荘園の在り方そのものが崩れていき、戦国時代を迎えて大名が土地の一円支配を行なうようになると、支配地での効率的な課税をするために土地調査が始まりました。これが初期の検地です。

最初に検地をおこなったのは北条早雲(伊勢宗瑞)とされていて、歴代の北条家当主がこれに続きました。織田信長も領国内で頻繁に検地をおこない、農業生産高の把握とともに課税台帳の整備に力を入れていたとも。天正8年(1580)の記録によれば、滝川一益や丹羽長秀に命じて、大和の興福寺領など寺社の所領において検地を断行しています。

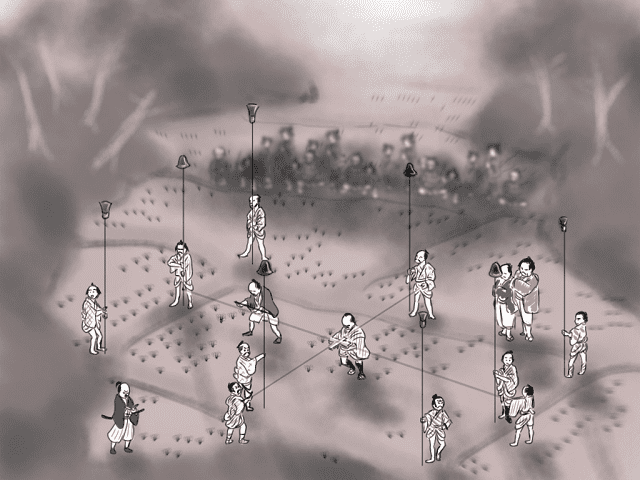

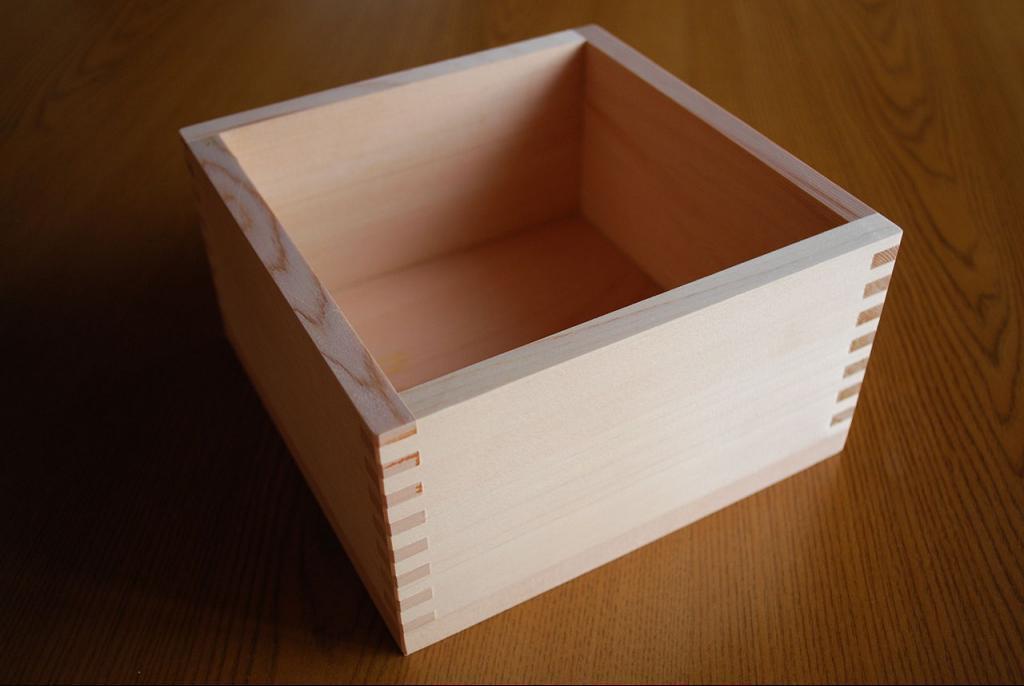

しかし戦国時代の検地は、測量法や桝などの規格が各地でバラバラだったことから、必ずしも統一されていませんでした。そこで天下人となった豊臣秀吉は、「太閤検地」と呼ばれる全国規模の検地を一斉におこないます。

この太閤検地の対象地域となったのは、陸奥から薩摩まで全国に及び、さらには朝鮮でも検地がおこなわれました。また、検地の基準を一定にしたことで従来の貫高制(土地から取れた農作物をお金に換算して表す)から、石高制(土地の価値を米の収穫高で表す)へ移行し、近世社会の基礎が築かれたのです。

さて、江戸時代に入ると、農業技術の進歩や新田開発の発展、そして幕府や諸藩の財政悪化などによって、たびたび検地が行われています。また年貢を徴収する際の算定法も設けられました。その代表的なものが「検見法」と「定免法」です。

まず「検見法」ですが、これは毎年の収穫高に応じて年貢を算定する方法でした。「毛見」とも呼ばれるように、農作物の作柄を見分するという意味があります。

最初に農村側が事前に作柄を調べ、その結果を絵図とともに役人へ提出する内見。次いで役人側が各村を回り、田畑の一部を刈り取って見分する小検見がありました。最終的に小検見の報告を基にして、農村全体を見分する大検見をもって年貢率が定められました。

とはいえ、効率よく年貢を徴収できる長所はありますが、検見の過程が終わるまで収穫できないことや、役人の不正が起こるなど、必ずしもメリットばかりではなかったようです。

そうしたことから江戸時代の中期になると、「定免法」が広く採用されます。

これは5年または10年という一定期間の平均を取って年貢率を決めるものでした。たしかに農民にとって費用の節約や、収穫時期を逸しないというメリットはありましたが、凶作になっても定められた年貢量を収める必要があったことから、農民の困窮へ繋がることも少なくなかったといいます。

とはいえ豊作になった場合、剰余分は農民側の取り分になるため歓迎され、やがて各地に定着していきました。

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄