「トキワ荘」漫画の聖地に、リアルな”昭和”の残香が漂う

- 2023/08/30

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

漫画の聖地「トキワ荘」

石ノ森章太郎や藤子不二雄、赤塚不二夫など、漫画界の巨匠たちが若い頃に暮らしたトキワ荘というアパートがあった。「漫画の聖地」と崇められて、昔から詣でるファンも多かった。が、老朽化のため1982年に解体されて、いまこの世には存在しない。それでも跡地には聖地巡礼の人々は絶えず。近年は「トキワ荘があった街」をテーマにした街おこしがさかんになる。その一環として、2020年にはトキワ荘を忠実に再現した「トキワ荘マンガミュージアム」がオープンしている。

「トキワ荘」と大きく書かれたブリキの看板、その先には木造モルタル造りの〝昭和時代のアパート〟が忠実に再現されていた。

玄関を入り2階に向かう。と、階段がギシギシと音を立てて軋む……これも、当時を忠実に再現しているという。現代の暮らしのなかでは聞くことがない懐かしい音だ。

私が上京した80年代頃、こういったアパートが都内にはあふれていた。高田馬場や中央線沿線など若者が多く住む場所には、家賃2〜3万円で入れる四畳半や六畳一間の風呂無しの木造アパートをよく目にした。しかし、バブル期を境にワンルームマンションへの建て替えが進み、気がつけば、街の風景から消えていた。

2階に上がるとまず目に飛び込んでくるのが共同トイレ。そこにならぶ便器の形状も、最近は見かけなくなったものだ。

和式の便器にしゃがんで用を足す、当時はそれが普通だった。しかし、いまそれができるか? 自信がない。足腰にかなりの苦痛を感じることは間違いない。

また、アパート内に共同トイレはひとつだけ。男女兼用なのだ。女性漫画家の水野英子も1958年から数年間、ここで暮らしている。他にも女性の住人はいたはず。

最近はトランスジェンダーの人々からの意見を入れて、男女共用トイレも増えつつあるという現代でも、大多数の女性にとって男女共用トイレはかなりプレッシャーだろう。

考えてみれば、80年代の安アパートの住人は圧倒的に男性が多く、若い女性を見かけるのは稀だったように思う。やはり、共同トイレがネックになって入居を躊躇う女性が多かったのかもしれない。

しかし、さらに時代を遡った60〜70年代頃だと、若い女性が風呂無し共同トイレのアパートに住むことは「珍しくなかった」という話を聞いたことがある。

また、作詞者の喜多條忠は、学生時代につき合っていた彼女が住む三畳一間の安下宿で同棲していたという。おそらく、そこも共同便所だったはず。その実体験をもとに作られたのが名曲『神田川』である。

ワンルームマンションなど存在しない時代だった。上京したばかりの若者の経済力では、住める場所の選択肢は限られている。若い女性も寮が完備された大学や就職先でなければ、共同トイレの安アパートに住むしかない。それが「普通」と思えば、苦痛には感じないものかもしれない。たぶん。

共同トイレの安アパートがほぼ消滅した現代、貧乏学生もトイレやバスルームが各部屋に付いているワンルームマンションに住むのが「普通」になった。そうなると、男性でも共同トイレに腰が引ける人もいるだろう。

人の思考は環境が変える。トキワ荘に再現された昔懐かし和式トイレの便器を眺めながら、つくづく、そう思った。

理想の「昭和」とは、いつ頃なのだろうか?

トキワ荘マンガミュージアムがある公園沿いを通る道は、目白通り二又商店会と呼ばれた古い商店街。現在は「トキワ荘通り」の名称になっている。

いまはシャッターが閉まる店舗が目立ち、寂れた感は否めないのだが。昭和20年代の復興期には「マーケット」と呼ばれた複数店舗が入る商業施設が設置され、それを中心ににぎわっていたようだ。

トキワ荘に漫画家たちが集っていた頃が、この商店街の最盛期。通りに隣接する目白通りには映画館もあった。

石ノ森章太郎や藤子不二雄など漫画界の巨匠たちがこの街で暮らし、この商店街がにぎわった時代……それはいつ頃か?

トキワ荘が建ったのが1954年。その翌年に藤子不二雄が入居し、さらに翌年には石ノ森章太郎や赤塚不二夫が入居した。

その後、少年マガジンやサンデーなど週刊漫画雑誌が続々と創刊され、漫画家たちの仕事のやり方も変わってゆく。週刊誌の速い刊行ペースにあわせて、大勢のアシスタントを使わねばならず。四畳半の小さなアパートではキャパオーバー、1960年代に入ったあたりから転居して去る者が増えた。

トキワ荘の時代。その始まりは1950年代後半、そして、最後まで残っていた石ノ森章太郎が転居した1961年がその終焉といったところか。

つまり昭和30年代前半。「昭和」と呼ばれた時代は60年以上にもなる。しかし、その長い昭和時代のなかでも、多くの人々がその言葉に抱くイメージはこの頃だと思う。

駐車場完備の大型スーパーや全国展開のチェーン店はまだなく、また、自家用車も普及していない。人々は自分の足で行ける近隣の個人商店で、日々の食材や必需品を購入していた。無数に存在した小さな商店街が最もにぎわった時代である。

昭和レトロブームの発端となった2005年公開の映画『ALWAYS三丁目の夕日』は、この頃を描いたものだった。また、ブームが再燃した最近は「昭和」をテーマにした施設が増えているが、それも昭和30年代の商店街を再現したものが多い。

トキワ荘は消滅しても、当時の「記憶」は残されつづける

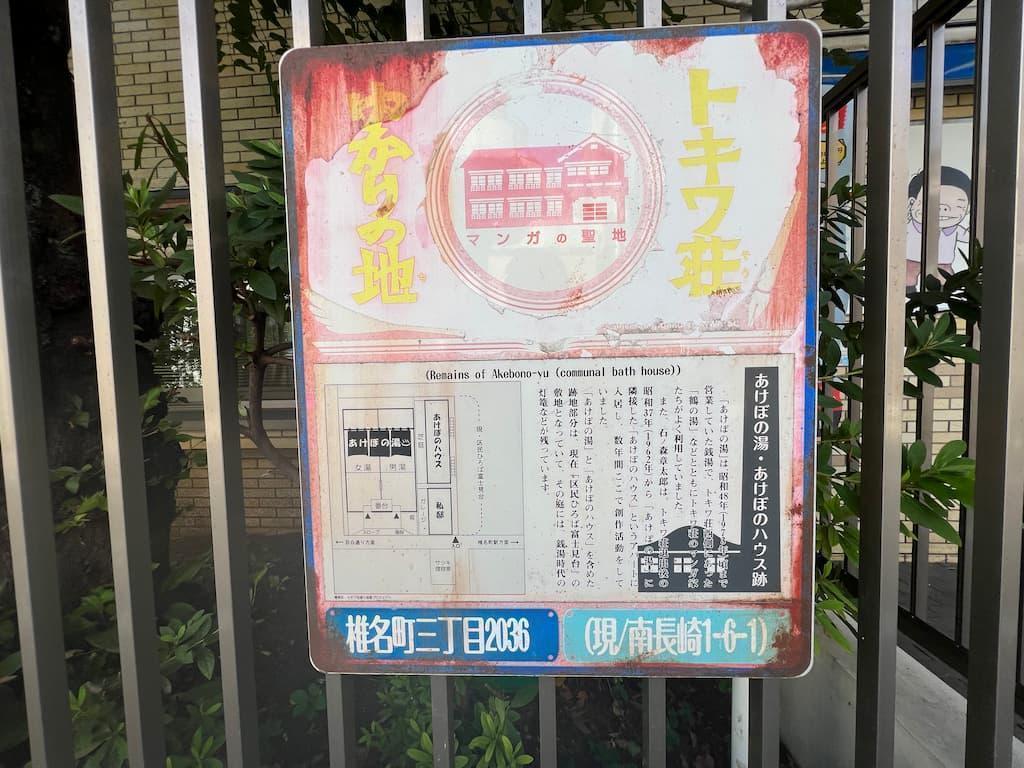

トキワ荘通りには、昭和30年代の雰囲気をそこかしこに感じることができる。漫画家たちが通い詰めた映画館や喫茶店、銭湯などは、廃業して他の施設に建て替えられている。けど、その跡地が分かるように看板が設置され、写真なども掲示してある。聖地巡礼のファンたちが、当時を偲んで楽しむことができるよう配慮がされていた。

また、通り沿いに残っていた戦後マーケットの建物は、当時の外観をそのまま残した豊島区立の「昭和レトロ館」になっている。他にも古い空き店舗を利用した施設がいくつか目についた。地元をあげて「当時」を保存しようという意識が強いのだろう。

トキワ荘通りから路地に入ると、古い木造家屋がさらに多く目についた。

駅から少し遠い場所だけに、再開発が遅れているのか。また、これだけ街おこしが盛りあがって「当時」を保存しようという機運が高まると、地権者も古い建物の解体や再建を躊躇する? それが多少の歯止めになったのかもしれない。

トキワ荘通りから入った細い路地のなかに「トキワ荘跡地」の碑と、アパートの外観を模した小さなブロンズ像が設置してある。

トキワ荘は既にない。しかし、ここにトキワ荘があったから、幾多の「当時」が消滅を免れて残香をいまに伝えている。

トキワ荘の解体工事ではその構造や内装などが詳細に記録されていた。普通のアパートなら、そんなことはやらない。戦後の貧しい時代に建てられた粗末な建築に、価値を感じる人は稀。かつて無数に存在した名もなき普通の安アパートが記録に残ることはなく……気がついた時には、

「あの頃はビンボーだったけど、楽しかったなぁ」

などと、「当時」の記憶を必死に辿るのだが。それはかなり不鮮明で朧げなものだ。

ギシギシと軋む階段、薄汚れた和風便器。四畳半一間の息の詰まるように狭く、それでいて何か落ち着く空間。忘れかけていた昔の日常、詳しい記録をもとに建設された「トキワ荘ミュージアム」は「当時」をリアルに体感できる貴重な場所だ。

もしもトキワ荘に若き頃の巨匠たちが住むことがなければ、こんな貴重な体験もできなかっただろう。聖地でもないただのアパートの保存や記録に、心血注ぐ者が現れるはずもない。他の古いアパートと同様、誰にも関心を持たれずに無視されたまま、朽ち果て消滅していたはず……。

コメント欄