「東京スタジアム」下町の夜空を明るく照らした幻のプロ野球球場

- 2023/03/09

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

当時のオリオンズのオーナーが私財を投じて建設

春になればプロ野球の話題が増えてくる。とくに今年は東京ドームで「 WORLD BASEBALL CLASSIC」の予選や準々決勝が開催されることもあり、例年以上に盛りあがりそうなのだが。これは、その東京ドームができるよりも遥か昔の話である。

1950年代の東京では、プロ野球の使用できる球場が後楽園だけ。そのため巨人と国鉄スワローズ(ヤクルト・スワローズの前身)、大毎オリオンズ(ロッテ・マリーンズの前身)の在京3球団に共用されて、超過密スケジュールの試合日程が組まれていた。

しかし、絶大な人気を誇る巨人の試合が最優先されて、他の2球団は常に割を食う。オリオンズのオーナーだった大映社長・永田雅一にはそれが癪に障り、新たな専用球場の建設を決断。威勢よく喋りまくる“永田ラッパ”の異名で知られたクセの強い人物なだけに、この時もかなり性急で強引に計画を推し進めたようである。

東京でふたつ目となるプロ野球球場は1962年に完成し、「東京スタジアム」と名付けられた。永田の巨人への対抗意識から、球場設備はすべて“後楽園以上”をめざした。内野に芝生を敷いた球場は東京スタジアムと後楽園だけ。スタンドの4ヶ所にスロープを設置して、日本の球場では初となるバリアフリー設計も取り入れていた。

また、球場敷地内には都内で2ヶ所目のボウリング場を併設し、冬場にはグラウンド一面に氷を張った一周450メートルの巨大アイススケート場が開設された。野球以外の楽しみも盛りだくさん。

アメリカでは野球場を「ボールパーク」と呼ぶ。球場は野球を観戦するだけの場所ではなく、様々な遊びにも利用できるアミューズメント空間であるべき。と、いう考えが昔から根強い。

東京スタジアムもサンフランシスコ・ジャイアンツの本拠地「キャンドルスティック・パーク」を参考に、そんなアメリカの野球文化を取り入れていた。

2009年に完成した広島カープのMAZDA スタジアム広島、今春にオープンする日ハムの北海道ボールパークなども、それを意識して建設されたものだが。すでに半世紀以上前の東京の下町で“ボールパーク”は実現していたのである。

東京スタジアムは、照明設備にもかなりこだわっていた。これも日本初となるポール形の柱を採用。従来の鉄塔式よりも高い位置に設置されたライトからは、光が広範囲に拡散される。光量の強い最新型の照明装置を導入しているだけに、他球場と比べてかなり明るい。

球場完成後に催された点灯式では、「どうだ、この明るさ。これを見たら、巨人軍も後楽園も真っ青だろう」と、永田オーナーはご満悦だったとか。 贅沢な設備を揃えた球場には28億円の建設費を投入している。現代の貨幣価値に換算すると約500億円。すべて永田の私財で賄われたという。それだけ彼の打倒・巨人の執念は凄まじかった。

下町に感動の光が降りそそぐ

東京スタジアムは『こち亀』にも登場している。主人公・両津勘吉の初恋を描いた「光の球場」は、ギネス記録を誇るこの長寿連載漫画のなかでも一二を争う感動回。少年時代の両津がこの球場を見て「うわぁ、眩しい」と驚くシーンが印象的だ。東京スタジアムの建設計画は突然に立ち上がり、わずか1年の突貫工事で完成している。下町の人々からすれば、突如として近所にTDL のエレクトリカルパレードがやってきたようなもの。そりゃ驚きもする。

当時は南千住駅のホームから、光り輝く球場が見えたという……が、現在の J R 南千住駅を降り球場があった方角に目を向けると、駅前に聳えるタワマンが視界を遮る。球場が現存していたとしても、カクテル光線はここまで届かないだろう。

当時この界隈は木造の低層建築が密集し、3階建て以上のビルはかなり珍しかった。「光の球場」が出現するには、そういった立地条件が必要だ。

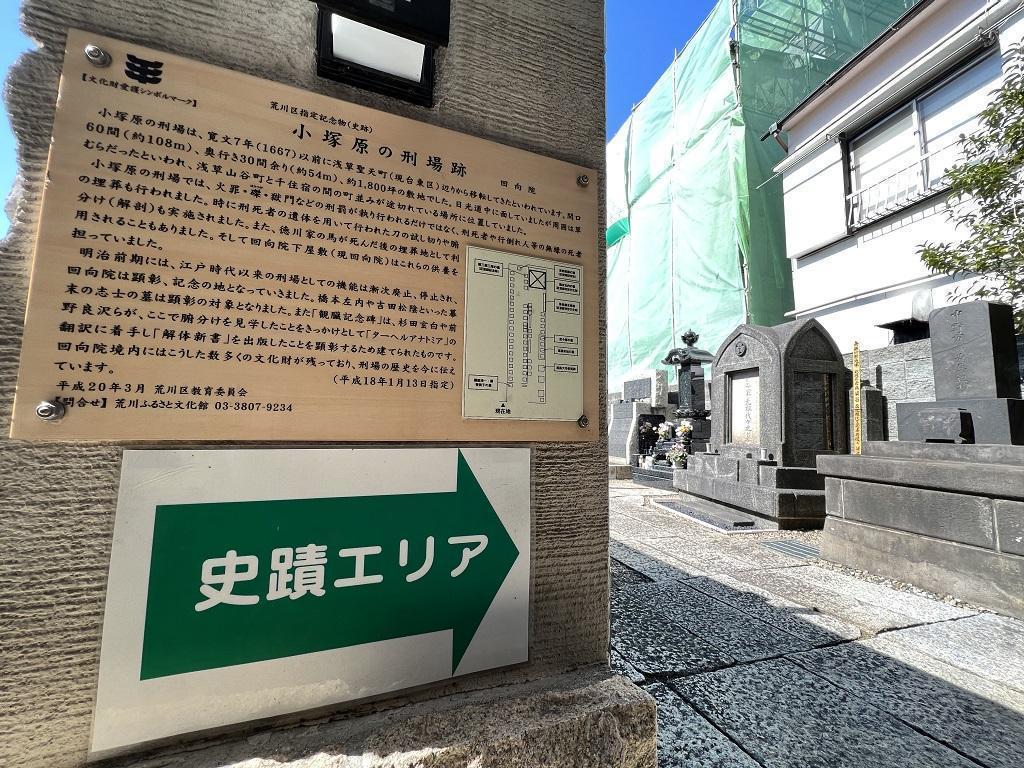

東京スタジアム跡地に向かって歩いてみよう。南千住駅前から、山谷通りを北に進む。この付近は江戸時代に小塚原刑場があった場所。道路の建設工事中、処刑された罪人たちの遺骨が大量に出土したことから「コツ通り」の通称でも呼ばれる。

道沿いには処刑された罪人を弔う首切り地蔵や、鼠小僧など有名な罪人が葬られた回向院など、アンダーグラウンドな名所もあちこちに。光あるところに影あり。だが、カクテル光線が燦々と輝く球場をめざして歩く人々に、この暗い場所は目に入らない。

山谷通りを200メートルほど行ったところで左折して千住間道に入る。かつて中山道の抜け道だったこの道も、現在は交通量の多い幹線道路。広い歩道も整備されているから歩きやすい。沿道の商店も球場開設で多大な恩恵をうけていた。球場内の飲食は高い。観客の多くは、近隣の店で飲物や食物を買って球場に持ち込んだ。

沿道で現在も「ジャンボパン」の看板を掲げて営業をつづける青木屋は、東京スタジアムができる以前は惣菜屋だったという。それがコロッケやメンチカツをパンに挟んで売ってみたところ、野球を観戦しながら食べるのにちょうどいいと人気を呼んだ。メジャーリーグの球場ではホットドッグ、東京下町の球場にはコロッケパンがよく似合う。

下駄を履くまでもなく、試合の臨場感を味わえた!?

青木屋を過ぎて間もなく「南千住六丁目 45」の住居表示が見えてくる。この一帯がかつて東京スタジアムのあった場所だ。

当時の地図と照らしあわせてみると、球場正門は高層アパートと南千住警察署の間あたり。そこから千住間道に沿って、三塁側の内野スタンドがあった。

荒川区総合スポーツセンター前の交差点が内野席と外野席の分岐点、ここを右に曲がるとレフト側の外野スタンド。その先にはスコアボードが見えていたはず。

2段式の大きな内野席スタンドと比べて、外野スタンドは1段しかなく低く狭かった。また、直線道路に沿ってある形状から、グラウンドは左中間にふくらみがない窮屈な形状。これは北隣の荒川工業高校と直線道路で対峙する右中間も同様だった。

球場の両翼90メートルは、他のプロ野球の球場とほぼ同じだが、ふくらみのないぶんグラウンド面積はかなり小さい。最高の設備を誇った球場だったが、人口密集地帯の下町では充分な敷地面積がとれなかったようである。

そのためホームランが出やすく、1971年5月3日にはプロ野球史上に残る5者連続ホームランを記録している。また、11年間に841試合がおこなわれ、通算のホームラン数は1914本にもなる。1試合あたりのホームラン数は約2.27 本。近年のプロ野球で最もホームランが多かった2019年が1試合平均1.97 本、最も少なかった2011年は1.09本だが、これと比較してもかなり多い数字だ。

低くて狭い外野スタンドからは、場外に飛び出すホームランも多かっただろう。一塁側などは球場と球場敷地と住宅地の間に、クルマ1台がやっと通り抜けられる程度の路地があるだけ。

密集の家々に囲まれてあるこの球場には「下駄履きで行ける球場」というキャッチフレーズもあったのが、これなら下駄を履いてでかける必要もない。家の中にもボールが飛び込んで、試合の臨場感が体験できそうだ。また、当時は試合日になると子供たちがグローブを持って路地に集まり、飛んでくるホームランやファールのボールを待ちかまえていたという。

「光の球場」が現存しても、現代人には感動も薄そう……

現在、外野スタンドがあった道沿いには、軟式野球のグラウンドがある。ナイター照明も完備。東京スタジアムで採用されたのと同じポール式の照明塔だが、その後は全国の施設に普及した。消滅した球場が残した唯一の名残だろうか?

東京スタジアムの入場者は60年代後半になると1試合平均4000〜5000人にまで落ち込み、採算が取れなくなっていた。

1970年に大毎オリオンズがパ・リーグで優勝し、永田オーナーも胴上げされて宙を舞ったのだが……これが最後の栄光だった。

優勝の翌年には親会社の大映が倒産し、球団はロッテに売却される。すでに数十億の負債を抱える球場は、ロッテも購入に二の足を踏んだ。そのため1972年には閉鎖となり、1977年に解体されてしまう。

東京球場の跡地を離れて、さらに北へと向かう。すると道に沿ってある古い煉瓦塀が見えてくる。1879年に完成した千住製絨所を囲っていた塀の一部で、近代遺跡として保存されているものだ。

明治政府が外貨獲得のために建造した羊毛製品製造の官営工場、戦後も民間企業に払い下げられ1960年まで操業していた。その敷地の一部を大映が購入して、球場建設地を確保したのである。

現代遺跡・東京スタジアムは、近代遺跡の上に建設されていた……これも、スクラップアンドビルドが繰り返される東京ならではの事象だろうか。

操業停止となってからの千住製絨所は、いつも無人で静まり返り陰鬱な雰囲気を醸していた。張り巡らせた煉瓦塀に遮断されて内部の様子が分からず、人々は「まるで刑務所のようだ」と囁きあい不気味に感じていたという。

そこに忽然と光あふれるボールパークが出現したのだから、当然、地元民は喜び大歓迎。しかし、その歓喜からわずか11年で「光の球場」は消滅した。

球場跡地から500〜600メートルほど行ったところには、荒川の流れがある。川の対岸からも、煌々と光輝く球場の眺めが楽しめたという。

対岸に渡って球場があった方向を眺める。が、そこには高層のアパートが壁のように立ちはだかっていた。千住駅前と状況は同じ。現代では下町にも高層建築が林立して、球場が遠望できる場所などどこにもない。

また、現代の街には光があふれている。たとえ「光の球場」が現存していたとしても、そこに当時の人々と同じ感動や興奮を覚えられるだろうか?

コメント欄