【やさしい歴史用語解説】「火消(ひけし)」

- 2025/02/12

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

「火事と喧嘩は江戸の華」と呼ばれるほど、江戸では火災が頻繁に起こっていました。江戸時代を通じて実に1798件もの火事が発生したそうですから、まさに江戸の歴史は火災とともにあったようです。

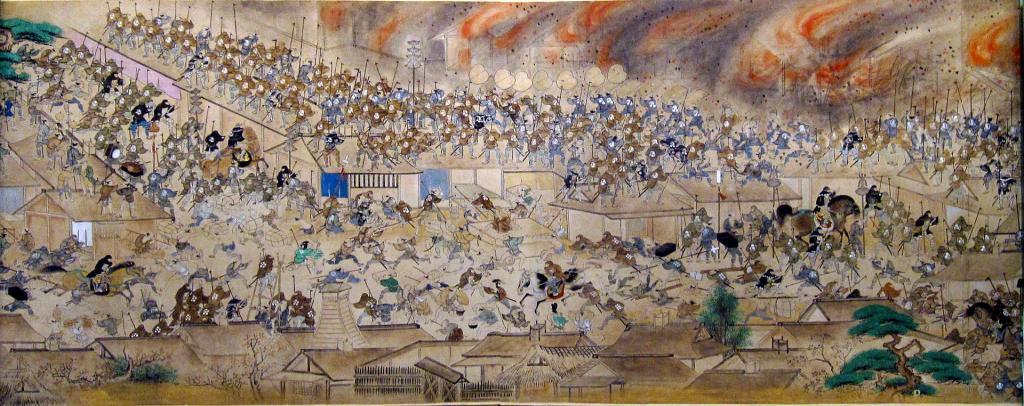

とはいえ幕府も手をこまねいていたわけではありません。最悪の大火事となった「明暦の大火」をきっかけに、時代劇でもおなじみの「火消」が登場するのです。

大火ののち、復興の陣頭指揮を取ったのが保科正之でした。焼け出された庶民に16万両もの救援金を放出したといいますから、幕閣たちは驚きます。ところが正之は

さらに正之は火災に強い町づくりを進めていきます。まず火避地という空き地をあちこちに設け、家屋同士が密着しないよう道路の幅を広くしました。もちろん延焼や類焼を防ぎ、人々が避難する時間的余裕も生むためです。

さて、最初の火消は大火から50年ほど経った頃に登場しました。これが「定火消(じょうびけし)」と呼ばれる組織で、主に武士階級で構成されています。江戸にいる大名の家臣から選ばれるもの、そして旗本・御家人たちから選抜される2系統があったそうです。初めは江戸城や武家屋敷を火災から守る役目が与えられましたが、やがて町人が住むエリアでの消火活動にあたりました。

そして8代将軍・徳川吉宗の頃、大岡忠相の指導の下、いよいよ町火消が登場します。町人たちに火消を組織させ、運営金も町ごとに負担するという方法が取られました。

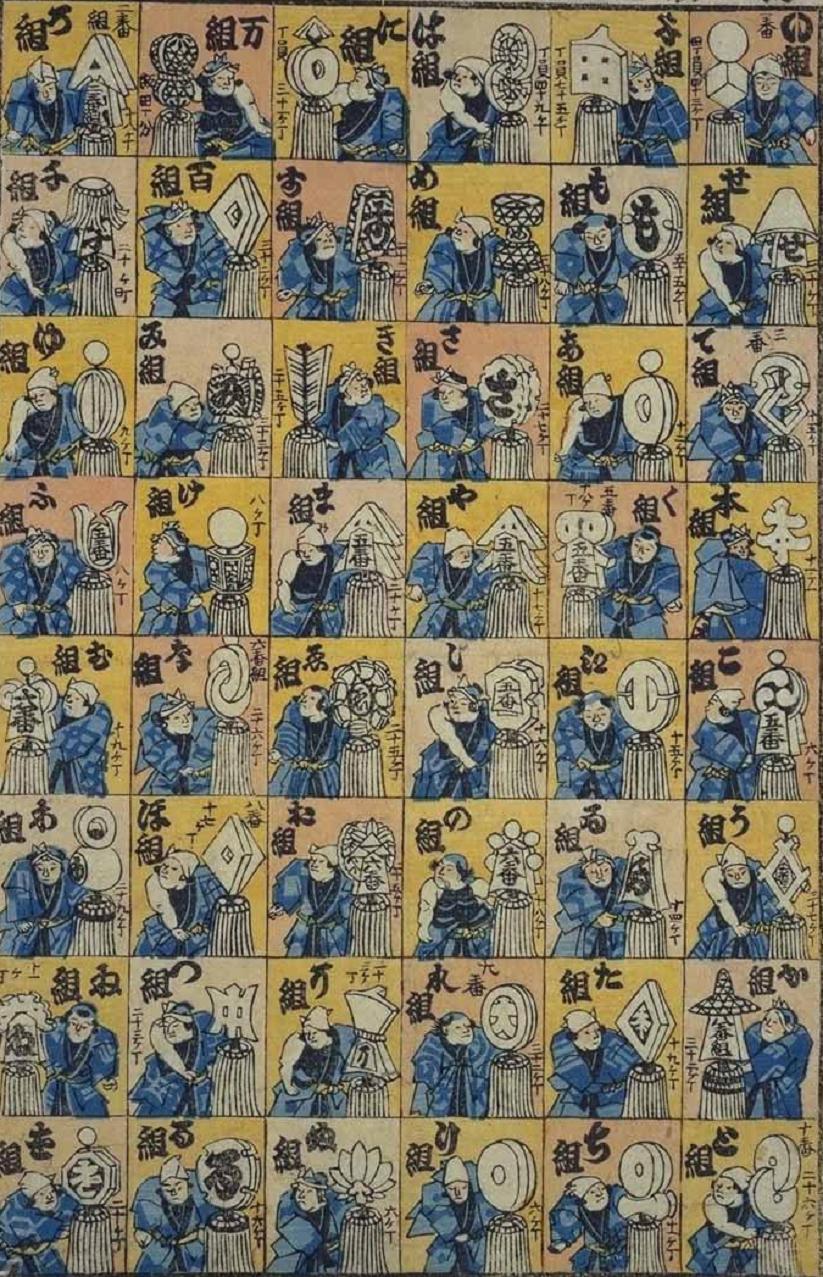

町火消は「いろは四十八組」あるいは「本所深川十六組」として最終的に落ち着きますが、数少ない定火消に成り代わり、消火の中心となって活躍しています。

また町火消のシンボルといえる纏(まとい)は各組ごとにデザインが違っていました。元々は纏を目印に火消人足を集める目的だったのですが、火消の心意気を表すものとして代々受け継がれていきます。

ちなみに当時の消化方法は現在とまったく違います。確かに「竜吐水」という簡易的なポンプもあったようですが、それだけでは延焼を防ぐことなどできません。基本的に「破壊消防」といって、火が迫る風向きや方向を見定めて、あらかじめ建物を壊すものでした。

火消が用いる道具も特徴的です。鳶口や刺又は建物に引っ掛けて引き倒すもの。大団扇(おおうちわ)は大きく振って火の粉の飛来を防ぐもの。また纏は屋根の上で消火の最前線を示すマーカーとなりました。ところが纏持ちは華やかであるいっぽう最も危険な任務で、屋根にいるために逃げられず、多くの人足が犠牲になったといいます。

火消は江戸時代を通じて活躍し、明治を迎えて「消防組」として改組されますが、その運営は依然として民間のままでした。現在でも連綿と受け継がれ、地域の消防団として火消しの心意気を受け継いでいるのです。

コメント欄