お化け屋敷のルーツは「地獄絵」だった!日本人が地獄にハマった意外な歴史

- 2025/08/08

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

地獄絵のはじまりは『往生要集』

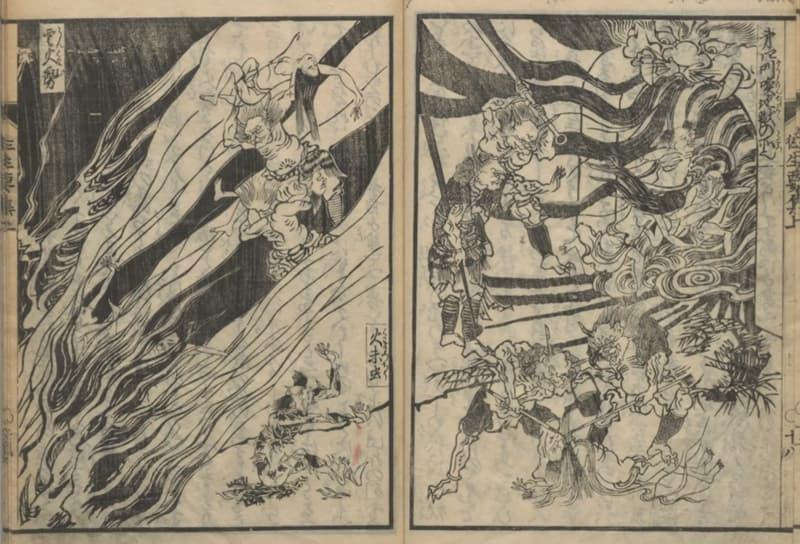

地獄絵(じごくえ)とは、地獄に堕ちた亡者や罪人が過酷な刑罰を受け、苦しみ悶える様子をまざまざと描いた絵のこと。極楽絵や六道絵が対になっている場合もあります。本来は仏の教えを広める為に平安時代に描かれ、世間に浸透してきました。「地獄変相」や「地獄変」とも呼ばれ、明治の文豪・芥川龍之介の名作短編の題材にもなっています。阿鼻叫喚の地獄絵図も、本来はこれを指します。

地獄絵の最盛期は12世紀頃、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけてです。当時の日本は源平合戦で世相が乱れ、武士の争いが絶えず、疫病や飢餓も蔓延していました。世の中の荒廃に伴って地獄絵は広まっていき、仏僧は読み書き出来ない民草にこの絵巻物を見せて、「地獄に堕ちるのが嫌なら功徳を積め」と諭したそうです。

地獄絵の多くは作者が不明で、おおよその発表時期しかわかっていません。平安時代を代表する国宝『地獄草紙』は、地獄の責め苦に苛まれる亡者の群れを描いた傑作です。

鬼の獄卒が鉄の臼で罪人をすり潰す様は、正視に堪えざるおぞましさ。ここで重要なのは民衆に限らず、一部の貴族も地獄絵を好んだことです。そこに後ろ暗い好奇心があったのは否定できませんが、死生観や人生観を見詰め直す、大きなきっかけになったのもまた事実です。

永遠の飢えと渇きに苦しむ餓鬼の様子を描いた『餓鬼草紙』、様々な奇病を患った人々を集めた『病草紙』も広義の地獄絵に含まれます。

また、寛和元年(985年)成立の『往生要集』にも地獄絵が引用され、浄土宗が奉じる地獄極楽の観念や、正しい往生の仕方を説きました。同じく平安後期に流行した九相図(野外に放置された死体が腐敗していく様子を9段階に分けて描写した絵巻物)も、浮世の虚しさや人生の儚さをを教え広める上で、地獄絵の本質と深く結び付いています。

怖いもの見たさに抗えないのもまた、愚かな人間の本性なのでしょうか?

お化け屋敷の起源は、檀家を集めて催した「絵解き」

当時の平民は読み書きが出来ず、難しい内容の本を理解できません。地獄絵はそんな彼等に向け、地獄の構造や冥府の裁判過程を描いたもの。故に寺に檀家を集め、たびたび「絵解き」を催します。かたや中世の尼僧たちは秘蔵の地獄絵を携え、仏の教えを広める旅に出ました。その過程で大道芸と交わり、見世物小屋の出し物に取り込まれていきます。「絵解き」とは祭礼や法要を終えたのち、檀家を対象に地獄絵の解説を行い、因果応報や勧善懲悪の真髄を説くことです。かの熊野比丘尼が『熊野観心十界曼荼羅』と呼ばれる地獄絵図を持ち歩き、「地獄に堕ちるも極楽に往生するも心がけ次第」と説いて回ったのは有名な話です。

『熊野観心十界曼荼羅』には『往生要集』に記載のない地獄も描かれ、大蛇に変身した女性2人が男性1人に巻き付き、ギリギリと締め上げています。これは夫の愛人に嫉妬した妻が堕ちる「両婦(ふため)地獄」の情景で、女の情念の恐ろしさに戦慄しました。

「絵解き」は代々の住職の務めとされ、時代が下ると共に娯楽色が増していき、現在のお化け屋敷の起源となります。当時の寺社は武家や百姓の会合に使われていた為、おどろおどろしい絵解きが一種の肝試しイベントに置き換わるのは必然でした。参詣者に説法を施す住職が怪談師の役割を兼ねる点は、現在の三木大雲和尚の立ち位置に近いかもしれません。

代表的な例が奈良県長岳寺に伝わる地獄絵図です。図の上部に十王裁判図、図の中央部から下部に冥府の入り口である墓地・罪問間樹・死天山・三途の川・奪衣婆・賽の河原を配置した構成は迫力満点で、見る者の心胆を寒からしめます。この下で行われる絵解きは、生涯忘れられない体験になりそうですね。

地獄絵と六道絵の違い

八大地獄の様相を描いた図が地獄絵と呼ばれる一方、六道輪廻の様子を描いた図は「六道絵」と呼ばれてきました。「六道」とは、仏教において、生前のおこないにより、生死を繰り返す6つの迷いの世界をさします。

六道は上から順に天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道に分けられます。地獄絵との最大の違いは、描かれる対象が六道に及ぶ点です。したがって六道絵の場合、天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道の様子が詳細に描写されます。

「天道」は極楽としばしば混同されがちですが、輪廻の業から脱却できない魂の行き先で、老衰や寿命の概念が存在します。完全に解脱した亡者は極楽に行けるので、仏教の観点から言えば、天道もまた試練の一種に数えられます。

「人間道」は我々人間が生きる世界、「修羅道」は阿修羅が住む戦乱の世界、「畜生道」は本能のままに生きる動物の世界、「餓鬼道」は永遠の飢えと渇きに苛まれる餓鬼の世界、「地獄道」は罪人が堕ちる地獄の世界。 このうちどこに生まれ変わるかは前世の行い次第とされ、功徳を積んだ者ほど解脱が早まると言われてきました。

輪廻転生の仕組みを説きたい時は六道絵を、勧善懲悪の教えを叩き込みたい時は地獄絵を。中世の仏僧は布教の目的に応じて両者を使い分け、信者を導いていたと見られます。

江戸時代にはユーモラスな地獄絵が次々生まれ、地獄を見学して帰ってきた尼僧の体験記『長寶寺縁起』や、カリスマ歌舞伎役者・8代目市川團十郎の死後の活躍を描いた死絵(しにえ)が流行。地獄は亡者が責め苛まれる場所から、生者が空想を楽しむ場所に変わっていきました。とりわけ大阪の浮世絵師・耳鳥斎(にちょうさい)が描いた、コミカルな地獄絵は必見。愛敬たっぷりな鬼の表情や、尻に杭打たれる亡者のユルさに和みます。

おわりに

以上、地獄絵の成り立ちを解説しました。平安時代に誕生した絵巻物が何世紀にも亘る複製を経て、現代もなお全国の寺社や美術館に展示されている事実を顧みると、ブームの息の長さに驚きを禁じ得ません。皆さんはどの地獄絵が一番気に入りましたか?ぜひ教えてください。【主な参考文献】

- 末木文美士、小栗栖健治ほか『カラー版 地獄絵の日本史』(宝島社、2021年)

- 加須屋誠 監修『太陽の地図帖 地獄絵を旅する』(平凡社、2013年)

- 澁澤龍彦、宮次男『図説 地獄絵をよむ』(河出書房新社、1999年)

- 田村正彦 監修『地獄の歩き方』(金の星社、2019年)

- 加須屋誠『地獄めぐり』(講談社、2019年)

コメント欄