加賀百万石の歴史が詰まった兼六園の魅力を解説

- 2025/04/21

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

- ※本記事はユーザー投稿です

日本三大庭園のひとつ、石川県金沢市にある「兼六園」。定番の観光スポットのひとつですが、この江戸時代からの歴史ある庭園であり”加賀”の繁栄を伝える史跡のような役割もある場所です。今回は兼六園の歴史や魅力をご紹介していきます。観光に訪れた際にはぜひ参考にしてみて下さいね。

兼六園の歴史

兼六園があった場所は元々何をする場所だったのか?

兼六園ははじめから庭園だったわけではありません。元は「江戸町」とよばれる場所で、三代藩主前田利常公の正室珠姫(たまひめ)の従者などが住まう場所だったそう。珠姫は徳川二代将軍秀忠の娘であり、当時二代藩主利長が徳川を討とうとしているのでは、という疑惑が出た際に利家の妻まつを人質として送る代わりに珠姫を加賀に送るという約束となっていたのだといいます。

そのため、珠姫は300人を超える従者をつれて輿入れし、その生活のために「江戸町」という町のような規模の長屋や施設などがつくられました。珠姫は三男五女を産み、誰からも愛されましたが、24歳で亡くなってしまったといいます。

珠姫が亡くなった後従者たちは江戸へ戻り、この場所には役所などが設置されることになりました。

作庭へ

城に隣接するこの土地を利用しようと、5代藩主・綱紀(つなのり)が、ここに別荘を建てたのが兼六園のはじまりと言われています。

この別荘は「蓮池御殿(れんちごてん)」といい、その周りを庭園化したため当時は「蓮池庭(れんちてい)」と呼ばれていました。

その後、歴代藩主や重臣らがこの庭でくつろいだり散歩したり宴などをする場として使われてきました。しかし宝暦9年(1759)には火災により焼失。15年後の安永3年(1774)には再興され、「翠滝」や「夕顔亭」など現在にも残る建物が増築されたそう。さらに「内橋亭」もつくられ、庭園の規模はどんどん大きくなり整備されるようになります。

兼六園へ

11代藩主の前田斉広は、隠居所・竹沢御殿をこの庭園のすぐそばにつくり、庭園は松平定信によって「兼六園」と命名され名前が変わります。斉広の死後、竹沢御殿は取り壊され庭園の規模は広がりいっそう整備されていくように。その改装をすすめたのは13代藩主・斉泰(なりやす)です。霞ヶ池を広げたり、姿の良い木を植えるなどし、見た目も美しい庭園へ近づいていくのです。市民の庭へ開放された明治

明治時代になると廃藩置県があり、兼六園は藩主や家臣の庭から市民へと開放されるようになりました。茶店等が多く出店し、にぎわいをみせるように。しかし石の持ち去りや灯籠の破壊などがあり、昭和51年(1976)からは入場有料となりました。兼六園のみどころ

国の特別名勝にも選ばれている兼六園。金沢市内のほぼ中心に位置しながら、緑があふれ自然に囲まれ、季節ごとの景色を楽しめるのが一番の魅力です。

広大な土地を活かして、池だけでなく展望台などもあり加賀百万石の雰囲気を感じられるスポットです。なかでも、特に見ていただきたいのが六勝という6つの景勝。

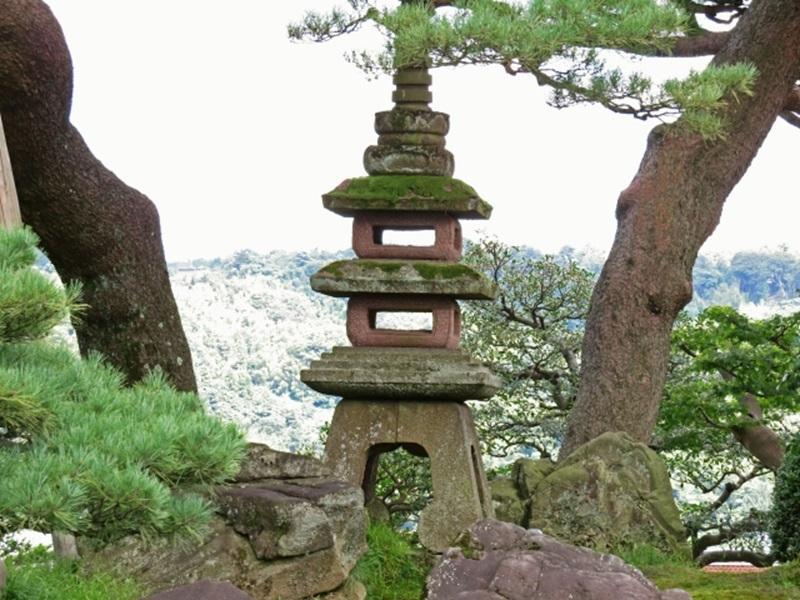

一勝「徽軫灯籠」

兼六園屈指の人気撮影スポット。ぜひここで灯籠と写真を撮って楽しみましょう。灯篭の佇む場所からすぐそばの霞ヶ池も合わせて見るのも良いのではないでしょうか。二勝「瓢池」

兼六園には池がいくつかありますが、霞ヶ池と並んで見どころと言われている池が瓢池です。池の奥には落差6mもある迫力ある翠滝があるので周辺の景色とともに鑑賞してみては?三勝「噴水」

日本で最初に造られたと言われている噴水。水圧により水が吹きあがる、現代にはあまりないめずらしい仕組みです。四勝「根上松(ねあがりのまつ)」

兼六園のなかで一番大きな松の木。思わず圧倒されてしまいそうな迫力があります。五勝「曲水」

兼六園の中を流れる美しい小川です。周辺の木々や小川のせせらぎを感じながらゆったり過ごすのも良いですね。六勝「眺望台」

高台にある眺望台から眺める金沢の街並みは絶景です。兼六園を楽しもう

兼六園はお伝えしてきた通り歴史があり見どころがたくさんあるスポット。金沢を訪れた際にはぜひ兼六園を散歩して加賀百万石の雰囲気を楽しんでみてはいかがでしょう。

コメント欄