夫・武田勝頼の武運を祈り続けた健気な妻女 その愛と誠

- 2024/03/07

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は甲斐武田家滅亡に重ねて、武田勝頼を支えた若妻・北条夫人の純情を感じていただければ幸いです。

甲斐武田家のルーツ

まず武田氏とは、およそ平安末期~戦国末期にかけて栄えた武家でも屈指の名門です。家祖は武家の慣例どおりに清和源氏で、いま現在に有名な武田信玄を正式にご紹介すれば、甲斐源氏第19代当主であり、その本名は源晴信です。

平成中期ころまでは、清和源氏一族のうちで河内国に根づいた河内源氏の棟梁・源頼義の三男である義光が甲斐国に土着したのが甲斐武田氏の始祖と思われていたようです。

しかし、いま現在では義光の子孫のうち、義光の曾孫である源信義が元服するさいに武田八幡宮に参拝し、祖父・義清が名のった武田姓を継いで、甲斐国巨摩郡武田(現在の山梨県韮崎市一帯)を本拠地と定めたことで甲斐武田氏の家祖となったというのが定説です。

この流れのうちで言うなら信玄は、甲斐武田氏第16代当主となります。ついでながら ”信玄” というのは仏教に帰依したのちの法名で、それを正式に呼ぶなら "徳栄軒信玄" となります。

武田家滅亡への道のり

そんな信玄ですが、ご存じのとおり元亀4年(1573)4月12日に戦場から帰還する道中にて病没・享年53という威風堂々たる生涯でした。その遺言によれば、家督を継ぐのは孫の信勝と指名しております。ただし、信勝が16歳となったときに正式な家督となるという条件付きで、それまでは信玄の子、すなわち信勝の父たる勝頼が《陣代》として武田家一族郎党を仕切ることと定めていますから、あとに遺された武田家重臣らにすれば、勝頼は本腰いれて担ぐ御輿ではなかったか?!とも思われます。

じっさい、信玄亡きあとの勝頼は一枚岩となるべき戦場においても、一族はじめ郎党から軽く見られてナメられているかのように映ります。とはいえ、たとえば甲斐武田家滅亡の始まりとも言われる天正3年(1575)5月21日の長篠の戦いをながめても、決して勝頼は愚将・凡将ではなかったのです。

この戦いにおいて織田軍が仕掛けたといわれる鉄砲3千丁の3段撃ちは、小規模ながらも現地において火縄銃を使った再現検証が行なわれ、きわめて現実性に乏しいことが確認されております。いまでは壊滅的大敗を喫した武田軍こそが、むしろ自滅したという説が有力です。

その当時の地形と両軍の陣立てを推察・推考したなら、武田軍1万5千を率いた勝頼の陣立ては、織田・徳川連合軍と互角、もしくは信長が命じた馬防柵により、「やや劣勢か?!」と思われる程度であり、とても壊滅的大敗を喫するようなものではなかったそうです。

大将の勝頼は手勢を3つに分け、いわゆる鶴翼陣とも呼ばれる陣形を敷きました。武将の配置も完璧と褒めてよく、左翼は山県昌景と内藤昌豊に任せ、右翼を馬場信房、土屋昌続、真田信綱・昌幸兄弟に預けています。

両翼ともに、信玄在世のころには天下無敵と恐れられて名だたる古参名将たちであり、鶴の胴体とも思えばいい中央には、武田家親戚衆のうちから重鎮である叔父の武田信廉、そして従兄弟の穴山信君を配して両翼を自在に動かせるハズの陣立てでした。

ところが、真ん中あたりから圧し出してくるべき1軍が踵を返して戦場から離脱、すなわち退却し始めたのです。これには勝頼はじめ、左右に分かれゆく軍勢にも動揺があからさまで、まだ整い切ってはいない武田軍の左翼・右翼ともが横殴りの弾雨にさらされたのです。

血縁者にさえ裏切られたかっこうの勝頼は、まさに袋だたきよろしくコテンパンのズタボロとなり、信玄の実子であるゆえ親身に担いでくれていた古参重臣たちも失って、あとは急な山阪を転げ落ちるかのように流転してゆくばかりとなりました。

戦国の世を生きた若妻の純心

かつて信長が比叡山を焼き討ちする前まで、信玄は信長との同盟を堅固なものとしていました。信長も、実の姪を養女としたのちに勝賴に嫁がせ、この若夫婦が授かった男児こそが、先ほど信玄の遺言にてご紹介した信勝なのです。甲斐武田家の家系図でも勝賴の正室・龍勝院と記されていますが、どうやら彼女は産後の肥立ちがこじれたものか?!信勝を出産した4年後に死去し、龍勝院とは法名です。

ただ、甲斐武田家を知るための資料『甲陽軍鑑』は、後世において《信用しがたい記述が少なからずある》との評価もありますので、私も鵜呑みにはしないよう心がけてはいます。

ともあれ、長篠での大敗によって実家滅亡への坂道を転がり落ち始めた勝賴のこと…。亡父・信玄の遺産のうちにある相模国北条氏との同盟にすがり、よりいっそうの強化を願っては、天正4年(1576)1月22日に後北条家第3代当主・氏康の6女を継室、つまり後妻として迎えました。

この娘の実名は不明ながら、嫁いだときには12歳です。

いまふうに言えば、婿の勝賴は18歳年上で子連れの男やもめですし、武家としての家格でいえば、新婦のお里・後北条家などは比べようもない名門ながらも、すでに落ち目です。まあ、結婚年齢は別として、いまどきの娘さん方なら婚約拒否か、しぶしぶ親の言いつけに従って挙式しても、初夜の前に成田か関空離婚して逃げ出すのではないでしょうか?!

しかし、ときは飛ぶ鳥落とす勢いの信長が、ついに天下布武を成し遂げるか?!といった世相で沸騰しきりの戦国末期なのです。勝賴にすれば、血縁的には義理とはいえども形式上は信勝の祖父でありましょう信長との復縁をも模索したほどの、まこと藁にもすがる思いで過ごした七転八倒の日々でした。

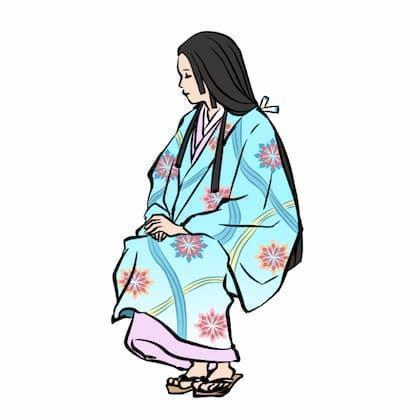

そんな不運の夫に心身すべてを捧げる若妻を、甲斐武田家系図には《北条夫人》と記しています。そりゃあ、世が世ですから私たち現代人より精神的には多少は大人びていたことでしょうが、人間だもの・・・夫人などと呼ぶには若すぎるのでは?!と思っていたら、彼女の健気さと、その腹の据わりようは尋常ではありません。

勝賴にすれば最後の藁しべ・命綱とも思えたでしょう後北条家との同盟は天正7年(1579)に破綻したのですが、彼女は離縁など夢にも思わぬ素振りで、しっかり勝賴に寄り添っています。ついに運命の天正10年(1582)2月1日には、織田・徳川連合軍の甲斐侵攻を受け、ここまで踏みとどまっていた家臣たちも次々と離反してゆきました。

色は匂へど散りぬるを

そんな同年2月19日に、彼女は武田八幡宮にすがり、一念の願文を奉納しています。「慎み敬って、おすがり致します。どうか私の夫であります武田勝賴殿を助け給え、幸え給え。お助けいただけました暁には、私ども夫婦そろって如何様なる奉仕も尽くしますゆえ、どうか何とぞ、何とぞ私の夫・勝賴殿を助け給え、救わせ給え。」(菅靖匡・意訳)

「色は匂えど、哀れなるかな」

この若妻の一念を武田の氏神が叶えることはなかったのです。

翌月には、さらに戦況が悪化し、勝頼は相模国と接する郡内領主小山田信茂の居城である岩殿城を目指して落ち延びようとしました。

ところが弱り目に祟り目とて信茂は離反し、泣きっ面に蜂よろしく笹子峠において織田軍に襲撃された勝賴一行は天目山へと逃げ込みます。

しかし、3月11日に日川渓谷は天目山近くの田野にて滝川一益勢に発見され、とうとう気根も尽き果てた勝頼とともに、婚礼祝儀として持たされた懐刀もて自害したのでした。

まとめ

これが、鎌倉以来の武家にも屈指の名門・甲斐武田家が滅亡の瞬間でもありました。絶望の果てに自害せんとする愛しき夫を、なお励ますかのように淡い微笑を浮かべつつ、真白き細指にてサラサラとしたためた辞世の句が伝わっています。

黒髪の 乱れたる世ぞ はてしなき 思いに消きゆる 露の玉の緒

その享年19。まこと泡沫のごとき生涯を、愛しき夫に捧げ尽くして散った花一輪でした。

【主な参考文献】

- 『歴史群像シリーズ 戦国武心伝』(学研プラス、2002年)

- 小和田哲夫『戦国武将の手紙を読む 浮かびあがる人間模様』(中央公論新社、2010年)

- 平山優『武田氏滅亡』(角川選書、2017年)

コメント欄