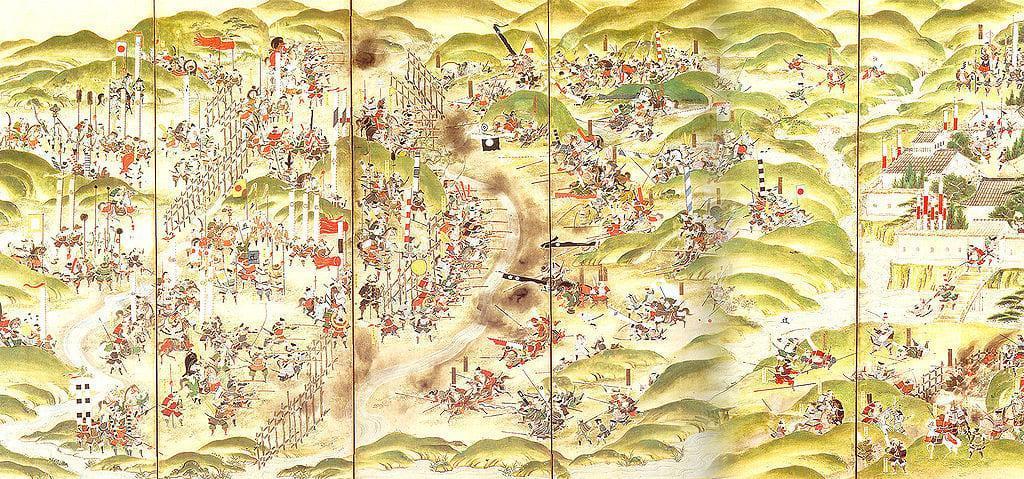

「長篠の戦い(1575年)」織田信長・徳川家康連合軍、武田勝頼を壊滅させる!

- 2022/04/05

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

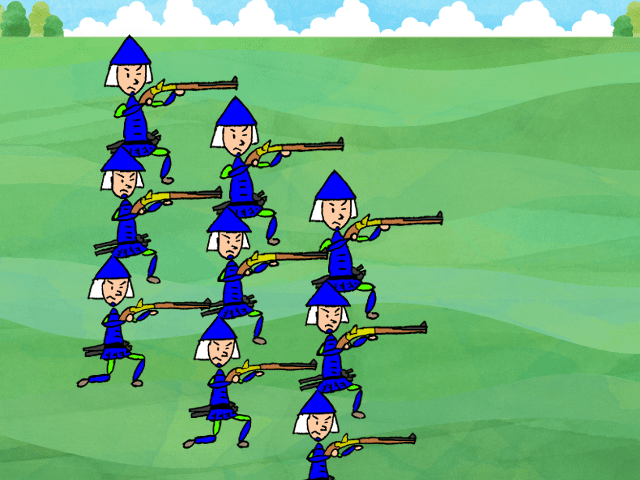

長篠の戦いは、天正3年(1575)5月21日に織田信長・徳川家康の連合軍と武田勝頼軍との戦いです。この戦いで注目されるのが信長の鉄砲と武田の騎馬隊との対決ですが、よくいわれる鉄砲3000挺の三段撃ちは史実ではないとされていますし、武田の騎馬隊についても独立した騎馬部隊で戦ったことは疑問視されています。

それでは、長篠の戦いについて、合戦に至った背景と合わせてみていきましょう。

それでは、長篠の戦いについて、合戦に至った背景と合わせてみていきましょう。

合戦の背景

長篠城をめぐって

天正元年(1573)に武田信玄が亡くなった後に後継者となった武田勝頼は、引き続き西へ西へと攻撃を重ねました。長篠の戦いの主な舞台のひとつとなった長篠城もそのひとつです。長篠城はもともと、三河国の国衆・長篠菅沼氏の居城でした。しかし信玄が病死した直後、武田軍の動きを見て不審に思った家康により、7月21日に攻められています。8月中旬には武田方の作手城の奥平定能・信昌父子が徳川方に寝返ります。そして9月8日には長篠城が開城し、徳川方の城となりました。

明智城・高天神城の攻防、間に合わない信長

天正2年(1574)1月下旬、武田勝頼は東美濃に入り、西をめざします。まずは2月に明智城を攻めました。これを知った信長は尾張・美濃の武将たちに出陣を命じ、信長自身も2月5日には岐阜を出て翌日中に神箆(こうの)に陣を構えますが、明智まではそこから20kmほどであるにもかかわらず、道の険しさに進軍が遅れ、その間に明智城は勝頼の軍によって落とされてしまいます。信長は神箆城に馬廻衆の河尻秀隆を置き、さらに近隣の小里(おり)城に池田恒興を置いて岐阜へ戻りました。

5月、勝頼は次に遠江の高天神城を攻めました。武田軍2万に対して、城主の小笠原長忠は浜松の家康に救援を求めますが、家康の軍をもってしても武田の2万にはかないません。家康はすぐに信長に救援を求めました。

5月15日、京都にいた信長は報せを受けて岐阜に戻ったものの、出陣はそれから1か月後の6月14日でした。この時期の信長は武田に全勢力をかけられる状況ではなく、長島や越前も注視していなければならない中、すぐには動けなかったのかもしれません。

信長は6月17日に酒井忠次の吉田城に入りますが、時を同じくして小笠原長忠は高天神城を勝頼に明け渡してしまうことに…。またもや間に合わなかった信長。翌年の長篠の戦いは、三度目の正直でした。

あわせて読みたい

長篠の戦い

勝頼による長篠城攻撃のはじまり

天正3年(1575)2月、家康は武田から奪い返した長篠城に奥平貞昌を置き、武田の動きに備えます。一方で4月21日、信濃から三河に出陣してきた勝頼が長篠城を1万5000の軍で包囲。その東に位置する鳶ヶ巣(とびがす)山に付城を築きました。武田軍1万5000に対し、長篠城の兵力はわずか500。それでも貞昌は援軍に期待してなんとか耐えていました。

貞昌はつい2年前まで武田に属していたものの、家康に奔った後は見せしめのように人質の弟や許嫁を殺されており、ここで武田に降ったとしてもそう簡単に許されることはないだろうという考えがあったのかもしれません。

わずかな兵力で耐える貞昌は援軍を求め、5月14日の夜に伝令の鳥居強右衛門(すねえもん)を家康のいる岡崎城に向かわせました。

家康も5000~6000程度で武田軍と戦うには心もとなく、信長を頼ります。これに信長は5月13日に三万もの大軍で岐阜を出陣して岡崎城へと向かい、14日に家康と合流。15日は岡崎城において武田軍とどのように戦うのかを打ち合わせたとみられています。

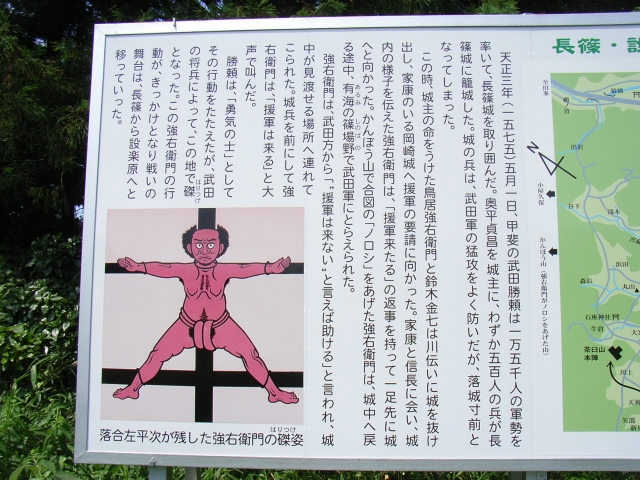

鳥居強右衛門、忠義の逸話

伝令の強右衛門は上手く城を抜け出し、5月15日の午後には岡崎にたどり着いて信長らに長篠城の状況を報告。しかし、その帰りの途、長篠城のすぐ近くにおいて武田軍に捕らえられました。5月16日の早朝のことです。織田・徳川の援軍がやってくると知った武田軍は、その前に長篠城を落とそうと考え、強右衛門に対し、「城兵に向かって”援軍は来ない”と叫べば助命する」ことを持ちかけました。しかし強右衛門は長篠城の兵に向かって「援軍はくる!」と大声で叫び、そこで磔にされました。これで長篠城の士気は下がることなく、その後援軍がやってくるまで持ちこたえたといいます。

織田・徳川軍は設楽原へ

さて、話を元に戻します。織田・徳川軍は16日に牛久保、17日に野田を経て、18日に設楽原に到着。信長軍は長篠城の西におよそ4~6kmほどの極楽寺山に着陣。家康軍は高松山に着陣しました。織田軍は3万あまり、徳川軍はおよそ6000。信長は設楽原(したらがはら)の地形を生かし、武田方からは見えないように兵を配置しました。陣の前には土塁と、さらにその前には馬防柵が立てられました。

この陣形と土塁・馬防柵などの設備は、積極的に攻撃を仕掛けようとするものではなく、簡易的な要塞である陣城の機能を果たしました。織田・徳川両軍は守りに徹する構えでした。事実、連合軍は武田軍の様子をうかがったままで、先んじて動くことはありませんでした。

その2日後の20日、武田軍が動きます。長篠城の北の医王寺にいた勝頼は、設楽原方面へ。連合軍と向かい合う陣形をとりました。このとき両軍の間は500mもなかったとか。

鳶ヶ巣山砦の奇襲戦

『信長公記』には、この距離を見た信長が、「この度これほど近くに対陣したのは天が与えてくれたものに相違ないから、武田軍はひとり残らず討ち果たし、味方からはひとりの損害もでないようにしよう」と作戦を立てたとあります。武田軍と間近に接し、一触即発の状態が続く中、信長はある策に打って出ます。勝頼が築いた付城、鳶ヶ巣山砦に奇襲をかける作戦です。

信長は家康の部将・酒井忠次に、自分の馬廻衆と鉄砲500挺を与え、金森長近・佐藤秀方らを検使としてつけ、合計4000ほどの隊を形成して鳶ヶ巣山砦に送り出しました。これが20日戌の刻(午後8時ごろ)のことでした。

部隊は豊川を越えて南の山地を迂回して、長篠城の上の鳶ヶ巣山砦に至ります。夜の闇にまぎれて移動した部隊は、翌日21日の辰の刻(午前8時ごろ)には鬨の声をあげて鉄砲を撃ち込み、長篠城を包囲する武田軍を追い払うと、長篠城の味方と合流しました。奇襲は見事に成功し、長篠城を救援するという当初の目的を果たしました。

設楽原の戦い

一方、両軍が対陣する設楽原では、日の出とともに戦いが始まりました。午前6時ごろのことです。『信長公記』によれば、この時信長は家康の陣の高松山に登り、武田方の動きを見ながら、命令するまでは決して出撃しないようにと全軍に通達していたようです。織田軍は鉄砲1000挺を選ぶと、佐々成政・前田利家・野々村正成・福富秀勝・塙直政といった部将に指揮をとらせ、敵陣近くまで足軽を攻めかからせては武田方を挑発し、敵の出撃を促しました。

武田軍の一番手は、武田四天王のひとりに数えられる山県昌景です。攻め太鼓を打ち鳴らしながら攻めましたが、連合軍の鉄砲隊の攻撃にあい、退却します。続く二番手は信玄の弟の逍遙軒こと武田信廉(のぶかど)です。これも過半数は討ち取られ、退却しました。さらに三番手の小幡一党は揃いの赤い具足で攻めかかりますが、同じように過半数は鉄砲に撃たれて兵力を失い退却します。

四番手は勝頼の従兄弟の武田信豊です。こちらは揃いの黒い具足で攻めかかりますが、やはり足軽の鉄砲だけあしらわれ、退却を余儀なくされました。五番手は、武田四天王のひとりの馬場信春です。しかしこれも連合軍の鉄砲にはかなわず、多くが撃たれて退却しました。

連合軍の鉄砲と武田軍との戦いは、明け方から未の刻(午後2時ごろ)まで、およそ8時間も続いたようです。連合軍の鉄砲の三段撃ちは、実際には号令とともに一斉に撃つスタイルではなく、準備できた人から次々と撃つというスタイルだったという説もあります。

とめどなく鉄砲玉が降り注ぐ中、武田軍の兵は『信長公記』によれば、1万ほどが失われたというので、たとえ8時間の戦いの間に馬防柵を突破して連合軍の陣に食い込む者がいたとしても、兵を3分の1まで減らしてしまってはもはや巻き返すことはできなかったでしょう。

勝頼はなぜ攻撃を中断しなかったのか

設楽原の戦いで、武田軍は一番手から五番手まで同じことの繰り返しでした。突撃しては鉄砲に敗れて退却する流れを繰り返し、なぜこの無謀な戦いを続けたのか。それは、信長が鳶ヶ巣山砦に奇襲をかけて武田軍の背後をとったことが関係しています。背後に敵がいる状況でそちらに退却することはできず、正面の連合軍を打ち破るしか手はなかったのです。

武田方の戦死者は?

勝頼は鳳来寺をめざして退却しましたが、連合軍と長篠城の軍勢によって一斉に追撃されました。これにより討ち取られたのは、山県昌景・小幡信貞・横田綱松・川窪詮秋・真田信綱・土屋昌次・甘利吉利・杉原日向・名和重行・仁科某・高坂又八郎・興津某・岡部某・竹雲某・得光寺某・根津是広・土屋直規・和気善兵衛・馬場信春らです。

織田・徳川連合軍の戦死者に名の知れた武将が見られないのに対し、武田軍は信玄のころからの勇将たちを多く失っています。

あわせて読みたい

戦後

衰退していく甲斐武田氏

長篠の戦いで重臣を含む多くの戦力を失った勝頼は、同年11月には美濃の岩村城の戦いで信長に敗れ、12月は遠江の二俣城を家康に奪われるなど、美濃・遠江の拠点を失って徐々に衰退していきます。その後、甲斐武田氏は天正10年(1582)の勝頼の自害をもって滅亡しますが、長篠の戦いの敗北から一気に立場が揺らいだわけではありません。敗北後、将軍・足利義昭によって上杉謙信・北条氏政との間の同盟の話が進み、勝頼自身は北条氏の娘を妻に迎えるなどして関係を築きました。

この時点では反信長のために同盟を結ぶだけの地位は維持できていたのです。

織田信長は「天下人」として

一方、家康とともに武田軍に圧勝した信長は、この戦いの後に越前で一向一揆を殲滅して越前を平定し、同年中には本願寺との和睦も一時成立しました。また、長篠の戦いのおよそ1か月半後の7月3日には、誠仁親王の蹴鞠の会に参加した際、正親町天皇から信長の官位昇進の勅諚が伝えられました。この時点では信長自身の昇進は固辞し、家臣たちに官位や姓を与えてほしいといって、松井友閑・武井夕庵(せきあん)・明智光秀・簗田広正・丹羽長秀が官位や姓を与えられています。

結局信長自身も、同年11月に権大納言・右大将(兼任)に任ぜられることになりました。位階は従三位で、公卿に列したわけで、官位官職をみれば征夷大将軍と同等です。京都から将軍がいなくなったいま、信長は将軍でこそありませんが、それと同等の立場にあったといっていいでしょう。

長篠の戦い、越前一向一揆の勝利、本願寺との和睦などが重なった天正3年は、信長をまた「天下人」に押し上げるひとつの節目の年であったように思います。

【主な参考文献】

- 『国史大辞典』(吉川弘文館)

- 『世界大百科事典』(平凡社)

- 『日本人名大辞典』(講談社)

- 谷口克広『尾張・織田一族』(新人物往来社、2008年)

- 谷口克広『織田信長全戦全録 桶狭間から本能寺まで』(中央公論新社、2002年)

- 奥野高広・岩沢愿彦 校注『信長公記』(角川ソフィア文庫、1969年)

コメント欄