武田・北条・今川の甲相駿三国同盟…各国それぞれの事情や思惑は?

- 2025/07/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

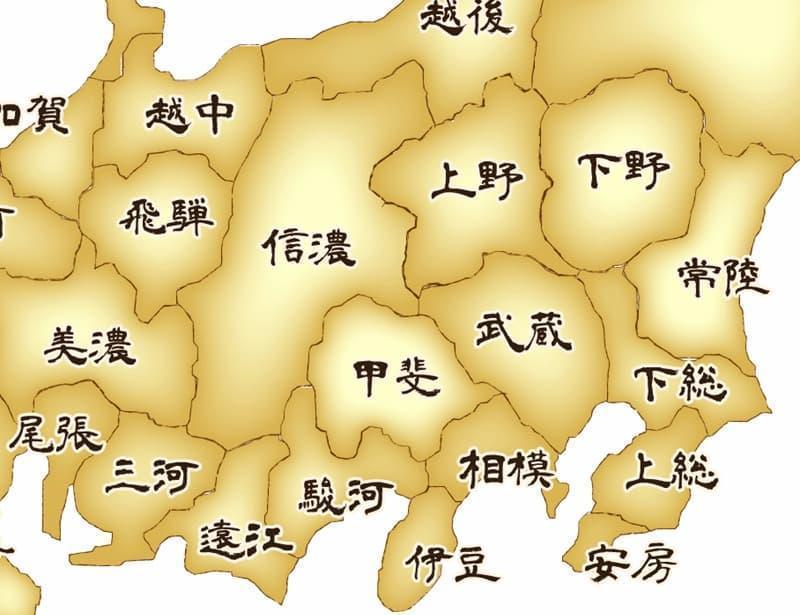

甲斐国(現在の山梨県)を支配していた武田氏、相模国(現在の神奈川県の大部分)を支配していた北条氏、駿河国(現在の静岡県中部・東部)を支配していた今川氏が、天文23年(1554)に三国同盟を結びます。いわゆる甲相駿三国同盟です。

互いに領土が隣接し合っており、実際に武力衝突を繰り返していた三大勢力が、なぜ手を結ぶことになったのでしょうか?今回は甲相駿三国同盟の背景についてお伝えしていきましょう。

互いに領土が隣接し合っており、実際に武力衝突を繰り返していた三大勢力が、なぜ手を結ぶことになったのでしょうか?今回は甲相駿三国同盟の背景についてお伝えしていきましょう。

それぞれの国の事情

今川氏の場合

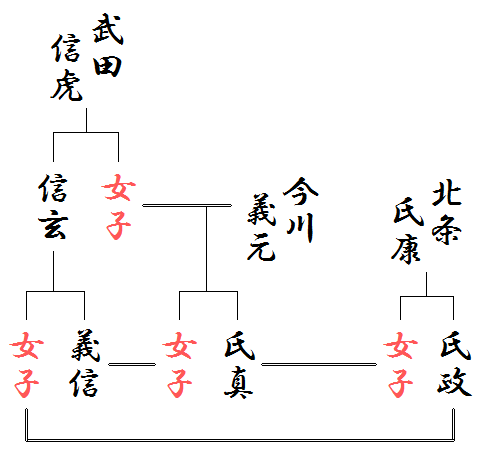

今川氏は元々、北条とは血縁関係にあったことから良好な関係でしたが、武田氏とは敵同士で争っていました。しかし、かの有名な今川義元が当主となった際に武田氏との同盟が成立。今川義元の正室として、天文6年(1537)に武田氏当主・武田信虎の長女・定恵院(じょうけいいん)を迎えると情勢が一変します。今川と武田が同盟関係になったその一方で、北条とは敵対関係となってしまいます。北条は武田と対立関係にあったので、武田と組んだ今川も敵とみなしたのでしょう。その後、今川と北条は河東の乱で衝突し、天文14年(1545)まで交戦しています。

この間にも、今川氏はじわじわと西の隣国である三河国にも広げていましたが、今度は尾張の虎こと「織田信秀」がこれを阻止しようと三河へ侵攻してきます。北条と和睦していた義元は、織田信秀との戦いに専念し、激闘を繰り広げていくのです。なお、天文17年(1548)の三河小豆城の戦いでは大勝をおさめています。

今川氏にとって、西の織田氏との戦いに集中するためにも、武田との同盟関係、および北条との和睦はとても重要だったのです。

北条氏の場合

次に北条氏をみてみましょう。相模国を支配していた北条氏は、武蔵国の扇谷上杉氏を攻め、河越城を奪いましたが、天文14年(1545)には今川・武田連合と、関東管領である上杉憲政、古河公方の足利晴氏ら反北条勢力らが同時に軍事行動を起こしたことで、北条氏は兵力を分断されてしまいます。

8万もの軍勢に河越城を包囲され、窮地に陥っていた北条氏ですが、当主の北条氏康は今川氏と和睦して前述の河東の乱を終息させると、翌天文15年(1546)には調略と奇襲を用いて10倍の敵を撃退。いわゆる日本三大奇襲の一つで知られる「河越夜戦」です。

このように北条氏は武蔵国支配を強固なものにするものの、憲政を保護した越後国の長尾氏(上杉氏)や、常陸国の佐竹氏、安房国の里見氏とも衝突していきました。関東支配を進めていくためには、武田・今川との同盟が必要不可欠だったのです。

武田氏の場合

最後に武田氏の事情について。甲斐国を支配し、隣国の信濃国に勢力を拡大していた武田氏にとっても、今川・北条氏との同盟はより重要になっていきます。それは武田信玄の最大のライバルとなる上杉謙信(当時は長尾景虎)が立ちふさがったためです。

天文22年(1553)4月、信玄は宿敵だった村上義清を破り、北信濃に勢力を拡大しました。義清は越後国を支配していた上杉謙信を頼り、すぐに旧領を取り戻すものの、7月には信玄自らが出陣してきたため、またも撤退して謙信に協力を仰ぎます。

そして同年8月に信玄と謙信が直接激突、これが有名な「川中島の戦い」のはじまりです。このときはあくまでも1回目の衝突であり、その後合計5回、12年間にも渡っての長期戦となるのです。まさに両者の力は拮抗していたと言えるのではないでしょうか。

信玄としても、この強敵を打ち破るためには、後背の不安を除いておく必要があったのです。

三国同盟の伝承「善徳寺の会盟」はウソ?

甲相駿三国同盟というと、今川氏、北条氏、武田氏のそれぞれの当主が「善徳寺」(静岡県富士市)で会盟し、姻戚関係を結んだというイメージが強いですが、実際はそうではなかったようです。時期をずらして姻戚関係が次々と結ばれていき、最終的に天文23年(1554)には三国間での同盟が成り立ち、甲相駿三国同盟になったと捉えるべきでしょう。

そもそも善徳寺の会盟について、北条方の史料である『北条五代記』や『関八州古戦録』には記載されていますが、武田方や今川方の史料には記載されておらず、また、確かな古文書、古記録にも登場しません。互いの外交の使者が善徳寺に集まり話し合いを行った可能性はありますが、当主直々に出向いたということはないようです。

三国同盟に至るプロセス

最初の同盟は前述したように、武田と今川です。天文6年(1537)の今川氏と武田氏による姻戚でスタートしますが、天文19年(1550)、義元に嫁いでいた定恵院が病没。ここで同盟が破棄されてもおかしくはなかったのですが、今川氏は織田氏と争い、武田氏も上杉氏と争っていたため、互いに同盟は必要なものと考えられました。

そして天文21年(1552)11月に、義元の娘・嶺松院が、信玄嫡男の武田義信に嫁ぐのです。こうして「甲駿同盟」は継続する運びとなりました。

次いで武田と北条が同盟を結びます。これは両者の共通の敵である上杉謙信に対抗するためです。

天文22年(1553)1月、信玄の娘・黄桜院と氏康の嫡男である北条氏政の婚約が決まりました。実際に結婚したのは翌年の12月になりますが、婚約が決まった時点で、「甲相同盟」は成立したと考えられます。

もちろん信玄としても氏康としても、互いの領土に攻め込み勢力を拡大したい気持ちはあったでしょうが、今川氏、北条氏、武田氏は共に70~80万石、2万5千人の兵力を動員できる互角の勢力でした。戦えば長期化し泥沼に入ることは目に見えていたのでしょう。だったら、協力し合って、互いに別方面に進出していく方が得策だったのです。だからこそ信玄は今川氏と北条氏が争うことになった際もその仲介役となり、和睦を進めています。

最後に姻戚関係を結ぶことになったのが今川氏と北条氏だったと考えられます。というのも、天文23年(1554)2月に北条氏が駿河国に侵攻したという記録があるからです。

ここで義元の軍師であった太原雪原が同盟を斡旋し、氏康の娘・早川殿が義元の嫡男である今川氏真に嫁ぐことが決まります。いわゆる「駿相同盟」の成立です。

こうして今川氏、北条氏、武田氏は互いに嫡男の正室として相手の娘を迎えることで、甲相駿三国同盟を完成したのです。

おわりに

互いに実力が拮抗し、別な敵がいるからこそ成立した甲相駿三国同盟ですが、時代の流れと共に崩れ去っていきました。今川義元が織田信長との桶狭間の戦い(1560)で討死し、今川家中が混乱に陥る中、武田信玄は今川領に攻め込むことを考えます。嫡男の義信がこれに異を唱えるものの、永禄8年(1565)に幽閉され、その後永禄10年(1567)に死去。やがて信玄は信長と姻戚同盟、さらに徳川家康とも手を組んで、永禄11年(1568)に駿河国へ攻め込み、今川氏を滅亡に追いやっています。

信玄は謙信を倒すよりも、駿河国に侵攻する方が得策であると考えたのでしょう。こうして甲相駿三国同盟は弱肉強食の世界に飲み込まれて消滅していったのです。

【参考文献】

- 柴辻俊六『信玄と謙信』(高志書院、2009年)

- 有光友學『人物叢書 今川義元』(吉川弘文館、2008年)

- 笹本正治『武田信玄 伝説的英雄像からの脱却』(中央公論新社、1997年)

- 小和田哲男編『今川義元のすべて』(新人物往来社、1994年)

- 磯貝正義『定本武田信玄』(新人物往来社、1977年)

コメント欄