富豪が群がり、国宝級「佐竹本三十六歌仙絵巻」がバラバラに…40億円の至宝、流転100年の大顛末

- 2025/10/10

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

このような社会背景から、旧大名家が所蔵していた日本の古美術品が多数市場に売りに出される結果となり、これが江戸時代から続く骨董商の規模拡大につながりました。まだ西洋美術が浸透していなかった明治から大正時代にかけて、日本美術のマーケットは拡大を続けました。売り手は経済的に困窮した旧大名家、買い手は新興財閥です。まだ文化庁もなく、美術品の売買に法的規制がなかった時代、今では信じられないような品々が取引されていました。

その中でも、ひときわ有名なのが佐竹本三十六歌仙絵巻の切断事件です。今回は、この衝撃的な事件の顛末を見ていきましょう。

佐竹本三十六歌仙絵巻とは?

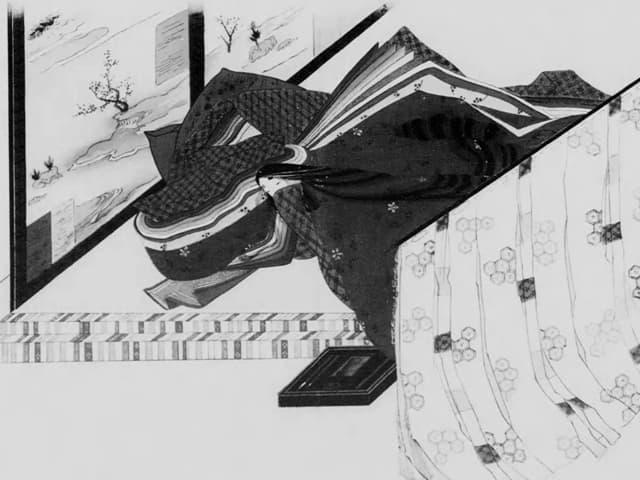

三十六歌仙とは、平安時代の歌人、藤原公任が優れた歌人三十六人を選んだ『三十六人撰』が元になっています。この『三十六人撰』に選ばれた歌人の代表歌とその歌人を描いたものを、「三十六歌仙絵巻」と呼びます。数ある三十六歌仙絵巻の中でも、最も古く、最も素晴らしいとされているのが、鎌倉時代に制作されたものです。絵は藤原信実、書は後京極良経が手がけたとされ、旧久保田藩の領主であった佐竹家に伝わっていました。このため、他の絵巻と区別するために「佐竹本」という名が冠されています。

この絵巻の質の高さは、切手の題材にも使われたことからも分かります。昭和35年(1960)の切手趣味週間の絵柄には、佐竹本三十六歌仙絵巻の中の一人、平安時代を代表する女性歌人である「伊勢(いせ)」が取り上げられました。もしかしたら、皆さんも子どもの頃に目にしたことがあるかもしれません。

絵巻の流転の始まり

佐竹侯爵家は次第に経済的に行き詰まり、大正6年(1917)11月、ついに所蔵品を競売にかけることになりました。この佐竹侯爵家の所蔵品売り立ては、名品揃えで数も多く、秋元子爵家、政商・赤星弥之助氏の所蔵品売り立てと並び称され「大正入札会三尊」と呼ばれています。その中でも最も目玉となったのが、この三十六歌仙絵巻でした。当時付けられた最低落札価格は35万3千円。これは現在の貨幣価値に換算すると、およそ40億円にもなります。

さすがに40億円という金額に、手を挙げられる人はいませんでした。しかし、競売元は面目を保つためにも不落札にはできません。そこで競売元を中心とする数人の骨董商が共同購入という形で落札しました。

ちなみに、こういった売り立てには誰でも参加できるわけではなく、当時、富豪や美術愛好家が作った美術倶楽部のメンバーである必要がありました。彼らは骨董商にとって「良いお客様」です。この風潮は現在でも続いており、日本美術品の売買は各地の美術倶楽部の中で行われることが多いのです。

実は、共同購入された絵巻の買い手は決まっていました。それは第一次世界大戦で大儲けし「海運成金」と呼ばれていた山本唯三郎氏です。当時、山本氏は美術倶楽部に加盟していなかったため、このような形が取られました。山本氏は金に糸目をつけずに美術品を買っていましたが、美術倶楽部に入るにはメンバーの推薦が必要で、「海運成金」と呼ばれた山本氏を推薦してくれる人はいなかったようです。

こうして佐竹本三十六歌仙絵巻は山本氏の所蔵となりました。

山本氏の没落と絵巻の運命

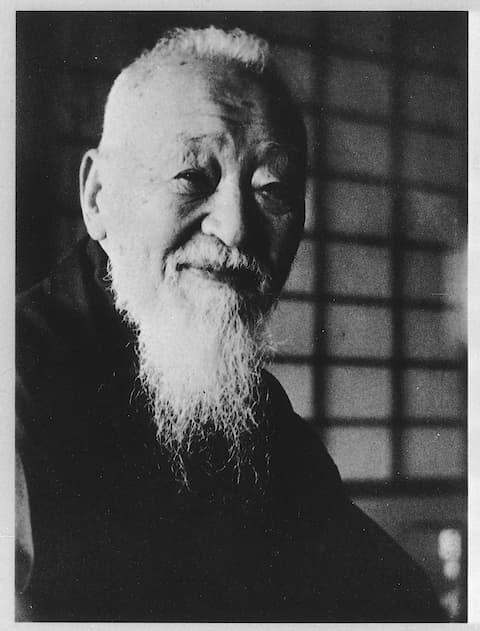

第一次世界大戦が終わると、山本氏は一気に商機を失い没落してしまいます。そこで彼は佐竹本三十六歌仙絵巻を売却しようと考えましたが、あまりにも大物過ぎて買い手がいません。最初の入札会でさえ、高額過ぎて誰も手が出せなかったほどです。そこで山本氏は、当時の美術品コレクターの中で最も中心的な役割を果たしていた益田孝氏に相談を持ちかけます。益田孝氏は戦前の三井財閥の大番頭である三井合名理事長を務めた人物で、富豪である一方、茶人としても有名で「鈍翁」と称されていました。

相談を受けた益田氏も、さすがに絵巻があまりに大物過ぎて困ってしまいました。いくら富豪といえど、40億円もの大金は用意できなかったのです。余談ですが、当時の三井合名理事長の夏冬の賞与は現在のレートで約3億円だったそうです。当時の財閥グループの凄まじい資力と、それだけ「物凄い格差社会」であったことが垣間見えます。

その格差社会の頂点に立つような人物でも買うことができないとなると、もはや買い手は現れないでしょう。そこで益田孝氏が提案したのは、絵巻を切断してバラバラにし、分売するという案でした。これなら一枚当たりの値段がぐっと下がり、買い手が付くと考えたのです。絵巻物の状態では飾ることができませんが、一枚ずつにして掛け軸に表装すれば、床の間に飾って鑑賞することもできます。茶人でもある益田氏は、茶室の掛け軸としても是非一枚欲しかったのです。

こうして、絵巻は表紙の住吉明神を含め、37枚に切断されて分売されることになり、それぞれ別の道を辿ることになったのです。この切断分売は、新聞記事にまで載るほどの一大出来事でした。ちなみに、この新聞記事には誰が何を購入したかが書かれており、貴重な資料となっています。

もしこの絵巻が完全な状態で現在まで残されていたら「間違いなく国宝に指定されていた」と言われています。現在、切断された一枚一枚は、ほとんどが重要文化財あるいは重要美術品に指定されています。

値段については、絵柄による人気・不人気があり、女性が描かれているものは高額で、僧侶や男性でも知名度の低い人は比較的安く取引されたそうです。この傾向は現在でも続いているようで、一般的な評価では女性物が4億円、僧侶や知名度の低い男性で2億円、知名度の高い男性で3億円程度と言われています。ただし、これらの取引は公開されることがないため、あくまで推測です。

現在では文化財保護法が施行され、文化庁という管轄官庁もあり、重要文化財の売買には文化庁の許可が必要です。また、文化庁が所有者に「所有能力なし」と判定した場合、国費による強制買い上げというケースもあります。しかし、日本美術の世界は「魑魅魍魎」とも言うべきクローズドな世界で、知らぬうちに所有者が変わっていたというケースも多いようです。

さて、この切断事件の張本人とも言うべき益田孝氏ですが、本人は斎宮女御(さいぐうのにょうご)が気に入っており、何とか手に入れたいと考えていたそうです。分売は「くじ引きによる抽選」で買い手を決める方式を取っており、残念ながら益田氏は斎宮女御を引けませんでしたが、斎宮女御を引き当てた方が交換してくれたため、益田氏は無事に希望の一枚を手に入れることができたそうです。

切断された37枚の絵の行方は、現在では全て文化庁で把握されていますが、斎宮女御は益田氏の死後、昭和電工社長の日野原氏が買い受け、現在も所蔵されているそうです。

日本美術の世界が「魑魅魍魎」と書きましたが、それは骨董商とコレクターの関係が密接であることが原因です。骨董商は利益を出すためにコレクターに気に入ってもらう必要があります。そのため、どの骨董商もコレクターの情報を絶対に漏らしません。それを漏らせば、出入り禁止になるかもしれないからです。美術品に高額な金額を出してくれるコレクターは限られており、そういったコレクターの出入り商人となることが、利益を出せる骨董商の条件なのです。つまり、非常にクローズドな市場なのです。

文化庁は全ての所蔵先を把握していますが、公的には「個人蔵」という表現で所有者の名前を秘匿する方法が使われ、所有者が個人特定できない形になっているものも多くあります。

一時期、素性法師、藤原朝忠の2枚は行方不明とされていましたが、現在はそれも特定され、37枚全ての無事と存在場所が特定されています。大正8年(1919)の分売以来、ずっと持ち主が変わらず、そのまま家宝として受け継がれているものはわずか4枚です。他の33枚は全て、大正8年に手に入れた人たちとは別の人の手に渡っているわけですが、最も転々と所有者が変わったのは源順(みなもとのしたごう)で4回、所有者が変わっており、現在は東京の某氏が所蔵されているそうです。

なお、なぜ個人名を明かさないのかというと、所有者の中には茶道を好む方が多く、茶道家の方は、さりげなく床の間に飾り、それに気が付いた人を驚かせる、というのを好む傾向があるからだそうです。また正直なところ、そんな高額な物を所有していることを知られたくない、税務署に来てほしくない、という事情もあるようです。

100年ぶりの再会

平成31年(2019)10月、京都国立博物館で「特別展 流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と王朝の美」という展覧会が開催されました。この展覧会では、37枚のうち31枚が集められました。それまでにも、散逸した37枚の絵を集めて展覧会をしようという試みはありましたが、せいぜい20枚程度までで、31枚というのは最多記録となりました。切断以来まさに100年ぶりの再会というわけです。

この展覧会が実現できた背景には、所有者が個人から法人や美術館に移ったものが増えたことが原因ではないかと言われています。個人蔵では、その人が「ダメ」と言ったらそれまでですが、法人や美術館ならOKとなる例が多いようです。おそらく、これから先もこの傾向は続くと思われますので、いつの日か37枚の絵が一同に会する時が来るかもしれません。

しかし、大変に残念なことですが、仮に37枚の絵を全て揃えたとしても、もはや絵巻物には戻せないのです。なぜなら、掛け軸に表装する際に、本来あった絵と文書の位置を変更したり、掛け軸の大きさに収まるように裁断されてしまっているものがほとんどで、切断された状態のまま残っている絵はわずか数枚しかないからです。ですので、もはや絵巻物に復元することは不可能なのです。

残された写本の存在

益田氏もさすがに切断するのは惜しいと考え、せめて元の形を残しておこうと、当時の古筆の第一人者であった田中親美氏に依頼し、巻物の模写を作成して全体像を後世に残してくれました。この模写本は100組作成され、当時絵を購入した人たちに配られたほか、皇室にも献上され、帝室博物館、メトロポリタン美術館、ボストン美術館、ルーブル美術館、大英博物館などに寄贈されました。それらは時折、公開されることがあるので、今でも見ることができます。また、購買者に配られた写本は、現在でも時折、市場に現れるため入手が可能です。ただし、写本とはいえ、とんでもない価格になっているそうですので、入手には相当な資金が必要だそうです。写本には、切断分売の時の購入者一覧表も添えてあるそうです。

現在では昭和25年(1950)に施行された文化財保護法のおかげで、国宝級の絵巻物を切断分売する行為は違法行為として禁止されています。文化財保護法は、前年に起きた法隆寺金堂の火災による壁画焼損をきっかけに起案された法律と言われていますが、実は、この佐竹本三十六歌仙絵巻の切断事件のことが念頭にあったとも言われています。

しかし、改めて考えてみると、確かに益田鈍翁氏の考えた通り、巻物の状態では鑑賞するには難があることも事実です。もし巻物の状態のまま国宝に指定されていたら、この絵巻物がこれほど有名になることもなかったでしょう。そういった意味では、決して肯定してはいけないことですが、益田鈍翁氏の判断も、結果論からすると「良かった面もある」と認めざるを得ないような気もします。

この事件のおかげで多くの人たちが日本の古美術に興味を持ってくれるなら、それはそれで意味があるとは言えないでしょうか?また、今日に至るまで、これほどミステリアスな歴史を語ることができるのも、益田氏のおかげとも言えるのですから。

【参考文献】

- NHK取材班+馬場あき子 『三十六歌仙の流転 絵巻切断』(日本放送協会出版、1984年)

- 芸術新潮1991年12月号『売り立て黄金時代ベスト10』(新潮社、1991年)

コメント欄