『源氏物語』は豪華絢爛な嫁入り道具に受け継がれていた!? 国宝「初音の調度」とは

- 2025/03/26

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

2024年大河ドラマ「光の君」をきっかけに、紫式部によって書かれた平安時代中期の長編物語である『源氏物語』が話題となっています。特に 『源氏物語』の誕生から現代に至るまでの1000年の間に「大名家の婚礼道具」の題材としても受け継がれてきました。

今回は、江戸幕府3代将軍家光の娘千代姫(ちよひめ)の婚礼調度である国宝「初音の調度」に注目します。

今回は、江戸幕府3代将軍家光の娘千代姫(ちよひめ)の婚礼調度である国宝「初音の調度」に注目します。

日本一豪華絢爛な婚礼調度 国宝「初音の調度」

国宝「初音の調度」とは、 寛永16年(1639)3代将軍家光の長女・千代姫が尾張徳川家二代・光友(みつとも )に嫁いだ際に持参してきた婚礼調度の品々です。「初音の調度」とは、『源氏物語』23帖「初音」に題材を得ていることに由来。金銀をぜいたくに使い、蒔絵の高度な技術をいかして描かれた豪華な調度は、現存する大名婚礼調度の中でも代表作になります。

『源氏物語』初音のあらすじ

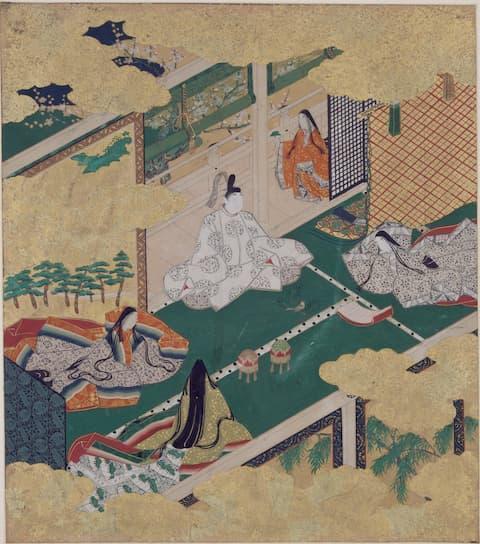

六条院で迎えた初めての元旦。年賀の騒がしさが終わった夕暮れに、源氏は六条院に住む女性たちのもとを訪れます。明石の姫君(源氏の娘)の部屋をのぞくと、生母である 明石の君 から和歌と贈り物が送られてきました。和歌は娘を思う母親の情がこめられており、源氏は哀れに思います。ついでに花散里(はなちるさと)や養女の玉鬘(たまかずら)を訪ね、最後に娘と離ればなれなった明石の上の寂しい気持ちを思いやり、夜は共に過ごしました。

作者の正体は?

将軍家の大名婚礼調度の制作にあたったのが御用蒔絵師の幸阿弥家であり、10代目幸阿弥長重(こうあみちょうじゅう/1599~1651)が担当。千代姫が生まれた寛永14年(1634)に将軍家光から注文を受け、3年ちかくの月日をかけて完成させました。長重は、千代姫以外に東福門和子(とうふくもんいんまさこ/1607~1678/2代将軍秀忠の娘・後水尾天皇の皇后)の入内道具を制作し、幕府から家禄を安堵されます。その後は、天皇の即位道具や有力大名の婚礼調度も制作しました。

「初音の調度」の作者のなかでも、確実な史料があるのは蒔絵師・長重のみであり、婚礼調度の歴史を知る上でとても貴重な手がかりになっています。

初音・胡蝶蒔絵調度

初音蒔絵の意匠は、『源氏物語』初音に基づき、元旦に源氏が六条院の春の町に訪れた情景と明石の上(明石の姫の生母)が詠んだ、下記の和歌が題材となっています。「年月を松にひかれてふる人に今日うぐひすの初音をきかせよ」

(現代語訳:「長い年月、あなたのご成長をまっている私です。新年の今日、初便りをお聞かせくださいませ」)

当時は、正月の子の日に小松を引き抜いて長生きを祝う風習があり、源氏が訪れた元旦が子の日と重なり、特別に目出度い日でした。初音は初子(ういご)に通じる吉祥として、婚礼にはふさわしい題材となります。

しかし、明石の上の和歌は、表面的に正月の情景を呼んだものですが、裏では母と娘が離ればなれによる苦悩が隠れているのです。娘に思い残しつつ、老いていく自分へ元旦の日ぐらいは、娘からの便りがほしいという切実な思いが込められています。

物語の概要からすると、悲劇であり、婚礼にふさわしい題材とは言えません。しかし、『源氏物語』に基づく意匠は、物語の内容ではなく和歌や題名が目立って、初子に初音の重なった吉祥として取り上げられたと考えられます。

また、調度には明石の上の和歌が隠されています。「葦手」(あしで)といい、詩歌や経典の文字を絵画・染織・金工品などの図様に溶け込ませる手法です。平安・鎌倉時代の王朝文化の文雅の遊びとともに発達した日本独自の意匠法であり、安土・桃山から江戸時代になると衰退。主に漆工品や染織品に伝統が受け継がれていますが、王朝文化を重んじた婚礼調度には根強く伝統が残されています。

大名婚礼調度

大名婚礼調度とは、安土桃山時代以降の大名夫人の嫁入り道具を意味します。室町時代以降の武家社会では、嫡男が家・土地を相続し、娘は他家に嫁入りする家族制度が定着。「調度」とは、平安時代の貴族の邸宅で家具や身の回りの道具を組み合わせて配置したことから生まれた用語です。室町後期には、武家故実として婚礼の儀式や、嫁入りの際に持参すべき婚礼調度の品目が定型化していきます。また財力や地位に応じて豪華な大揃えの婚礼調度を父親である大名が娘のために準備するのが慣習となり、大名の家格や身分を示す盛大な儀礼として重視されました。

戦国の世では、さらに両国の安全保障にもつながるために、一層武家にとって婚礼と同様に婚礼調度も重要でした。その後は江戸時代に引き継がれ、現代に至ります。

主な婚礼調度品

ここでは、代表的な婚礼調度品を解説します。合貝(あわせがい)

貝合わせに用いれる貝です。1組360組の蛤からなり、組み合わせの貝殻以外はけっして合わないことから貞操の象徴とされました。貝桶

貝あわせに使う貝を収める箱のことです。貞節の象徴である貝桶は、武家の婚礼で、シンボルともいえる道具でした。大名の婚礼行列では貝桶が先頭を飾り、貝桶の受け渡しの儀式がありました。

鏡台

方形、二段の引き出しの付きの台に柱を立て、鏡をかけます。引き出しには、鏡巣(きょうす)・油桶(あぶらおけ)・化粧水入・附子箱(ふしばこ)などの化粧道具を納めました。

三棚(さんたな)

厨子(手箱・香道具・硯箱などを飾る)、黒棚(化粧道具類を飾る)、書棚(冊子・巻物等を飾る)の3つの棚をさします。厨子棚・黒棚は、室町時代に形式が定まったのに対して、書棚は、江戸初期になって婚礼調度に加えられました。香札箱

「香合わせ」とは、いくつかの香を焚いて香り聞きわけて評価し、その当否を問う遊びです。その道具に、香木やたくための諸道具、競技のための香札や盤などがあります。

あとがき

「初音の調度」は、私が大好きな国宝のひとつです。大学生の時に徳川美術館にて「初音の調度」が全公開されました。高度な蒔絵の技術を見て、息を忘れるほど美しく繊細な作りに感動したことをよく覚えています。また、嫁入道具がここまでしっかり残っていることは奇跡なのです。なぜなら、持ち主が亡くなると、形見分けとして仕えていた家臣や菩提寺等に譲られて行方が不明になっていることがほとんどでした。現代まで受け継がれる嫁入り道具は、大名家の婚礼道具の影響が大きいと考えています。嫁入道具には、縁起がある吉祥に女性の幸せへの願いが込められてることに奥が深いです。

なお、2025年4月12日~6月8日まで、徳川美術館で10年ぶりに国宝「初音の調度」が一挙公開されます。一度、婚礼調度の蒔絵に描かれている鮮やかな作品をぜひみてください。言葉では表現しきれない魅力があります。

※徳川美術館公式HP 徳川美術館開館90周年記念-特別展 国宝初音の調度

【主な参考文献】

- 徳川美術館 編『婚礼』(1991年)

- 徳川美術館 編『初音の調度』(2005年)

コメント欄