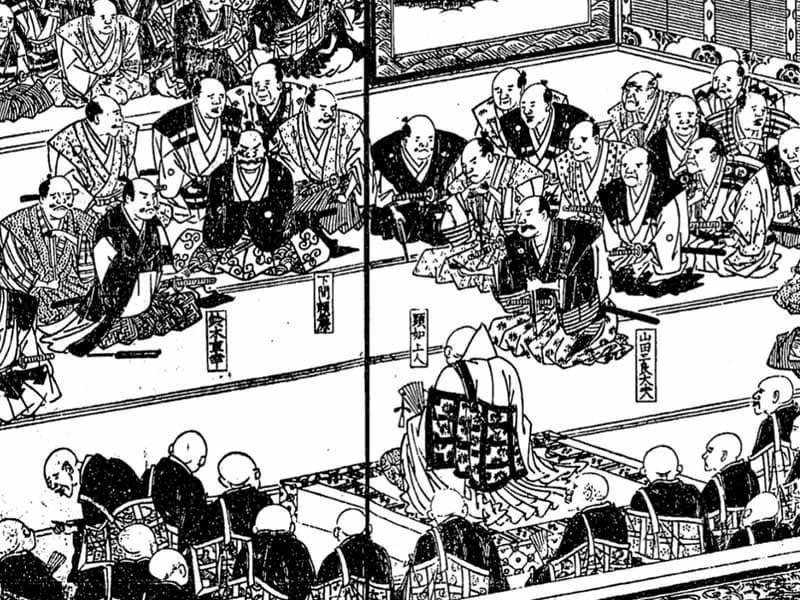

石山合戦は宗教戦争ではなかった?本願寺が織田信長と戦った「本当の理由」

- 2025/07/17

織田信長と本願寺勢力の戦いである「石山合戦」は、元亀元~天正8年(1570~80)の11年間にも及びました。

信長は無神論者だったという説や、比叡山焼き討ちでの残忍なエピソード等が知られているため、寺社勢力を弾圧して畿内を支配しようとする信長に本願寺勢力が抵抗した、という見方が主流だったように思われます。しかし、よくよく紐解いてみると本願寺と信長が直接的に対立する要素は見当たらないのです。

なぜ本願寺勢力は信長と戦わなければならなかったのでしょうか。

信長は無神論者だったという説や、比叡山焼き討ちでの残忍なエピソード等が知られているため、寺社勢力を弾圧して畿内を支配しようとする信長に本願寺勢力が抵抗した、という見方が主流だったように思われます。しかし、よくよく紐解いてみると本願寺と信長が直接的に対立する要素は見当たらないのです。

なぜ本願寺勢力は信長と戦わなければならなかったのでしょうか。

反権力的な民衆の抵抗運動ではなかった?

「一向一揆」というと、強大な権力者に抵抗する民衆運動と捉えてしまうかもしれません。たとえば徳川家康と本願寺派門徒との戦い(三河一向一揆)等はまさに権力者と民衆の戦いでした。しかし、こと信長と本願寺勢力の戦いにおいてはそれは当てはまらないと考えられます。信長が宣戦布告して始まった戦いではない

両者の戦いは、信長の宗教弾圧がきっかけのように見られていますが、そもそも口火を切ったのは信長ではありません。本願寺が蜂起する直前の元亀元年(1570)、信長は三好三人衆と対峙していました。同年の9月に本願寺が突如、足利義昭と信長の軍勢に攻撃し始めたのです。(野田城・福島城の戦い)その少し前、本願寺が諸国の門徒に蜂起を呼びかける檄文の中には、次のような内容の一文があり、宣戦布告をしたのは信長の方で本願寺は仕方なく敵対せねばならなかったかのような印象を受けます。

「信長が突き付けた無理難題に本願寺がずいぶん従ったにもかかわらず、信長は本願寺を破却すると通告した」

もし本当にこういう状況ならば、当の信長は本願寺の蜂起を予想して備えていてもよさそうなものですが、義昭・信長軍はずいぶん慌てたようです。

『細川両家記』には、本願寺の攻撃に「信長方は仰天した」との記録もあるので、信長が予想して待ち受けていたとは考えにくく、「信長が破却するというから」という本願寺の言い分は蜂起の建前に過ぎないでしょう。本願寺は何か別の理由で意図的に信長を攻撃したのだと思われます。

本願寺と中央政権・諸大名との関係

ここで注目したいのが、このとき信長や足利義昭と対立していた勢力です。本願寺と諸大名の関係を簡単にまとめてみましょう。- 【三好三人衆】足利義栄を担いで政権を握っていたが、信長の上洛で追放。のちに反乱。

- 【六角氏】信長と敵対する三好三人衆と同盟関係にあり、本願寺とは友好関係にある。

- 【浅井長政】信長と同盟関係にあったが、元亀元年(1570)に一方的に破棄して対立。本願寺とは、本願寺の蜂起直前に同盟関係を結ぶ。

- 【朝倉氏】永禄11年(1568)まで敵対関係にあったが和解、元亀2年(1571)6月までに姻戚関係となる。

永禄11年(1568)には、信長が義昭を擁立した上洛戦において、三好三人衆を追放して入京していますが、その翌年に義昭は、本願寺と三好三人衆との関係を疑い、彼らに加担しているのではないかと本願寺を詰問しています。

上記の諸大名らは、それぞれの動きに呼応して相次いで蜂起しており、信長と敵対する連合軍として協力体制にあったと思われます。本願寺はそのすべての勢力と何かしらの関係がありました。つまり、本願寺が信長に反旗を翻したのは、権力者への抵抗、信仰上の理由などではなく、畿内を中心とする諸大名との関係のためだった、突き詰めれば政治的理由による蜂起だったと考えられるのです。

本願寺と信長との関係は?

では肝心の信長との関係はどうだったのでしょうか。まず、信長が義昭を奉じて上洛する際の関係ですが、『顕如上人文案』の永禄10年(1567)11月7日の条を見ると、「いよいよ上洛されるのはまことにめでたいこと」と挨拶しており、本願寺法主・顕如(けんにょ)は義昭と信長の政権を歓迎していたことがわかります。とても畿内を支配しようとする権力者に対する反応とは思えません。

その後は前述のように信長と対立関係となりますが、その間に信長が寛容であった点も注目すべきポイントです。というのも、10年以上にもおよぶ石山合戦の間、本願寺は三度信長に和睦を申し入れ、信長はこれを受け入れているのです。

伊勢国長島一向一揆(1570~74頃)では、無差別殺戮でおよそ2万人が虐殺され、越前一向一揆(1575)でも1万人以上が討ち取られて壊滅。信長と一向宗との戦いというと、信長の容赦ない残忍な戦いぶりが目につきますが、それはよくある軍事的作戦だっただけであり、一般民衆は容赦するように命じて指導者のみを処断した例もあります。

三度も和睦を受け入れるとは、なかなか寛大な処置ではないでしょうか。こうした対処からは、気に食わない仏教勢力を弾圧して滅亡に追い込んでやろうという意思は見えてきません。むしろ、信長は本願寺と友好関係を築きたいと考えていたのではないでしょうか。実際、天正8年(1580)の三度目の和睦がなった後は、両者は良い関係にありました。

なぜ本願寺は幕府体制の一員となっていた?

結局、本願寺の蜂起は、信長と敵対する勢力との関係によるものと考えられるのですが、そもそも本願寺はなぜ中央政権である幕府体制の一員となり、諸大名と関係を築いていたのでしょうか。加賀の大名扱い

まず、本願寺は幕府の勅願時であり、さらに幕府からは加賀守護に準ずる存在として扱われていました。幕府内には本願寺担当の奉行が存在していて、奉行を通じて将軍とやりとりをしていたのです。もともと加賀を守護していたのは富樫政親でしたが、加賀一向一揆によって打倒され、加賀の地は天正8年(1580)に信長に敗れるまでの100年近い期間、実質的に支配する守護大名が不在の「百姓の持ちたる国」と呼ばれました。つまり、その間は加賀一向一揆によって国が支配される状況になっていたため、本願寺は加賀の大名のように扱われていたのです。

そういう経緯で幕府体制の一員となったため、大名同然の立場として周辺諸国の大名たちと交渉を持たざるを得なかったのです。

各地の門徒集団を維持するために

一向一揆とは、必ずしも領主と対立する存在ではありません。基本的に諸国に散らばる本願寺門徒勢力は領国の大名と良好な関係を築こうとしていました。実際、毛利領内の「安芸門徒」として知られる本願寺門徒の勢力が、毛利氏と信長の戦いにおいては毛利軍の一員として従軍していたという例もあります。諸国の門徒勢力は領国大名との橋渡し役、つまり外向的役割を本願寺に求め、本願寺はそれに応えて諸大名と交流し、「領内の本願寺門徒をどうぞよろしく」と依頼していたのです。

本願寺門徒は全国各地に散らばっています。その勢力を維持するため、本願寺は「諸大名との外交」というカードが必要でした。単純に言えば、各地の門徒(多くは百姓)の信仰を維持するために、本願寺は彼らにとってメリットのある頼れる存在であり続けなければならなかったということです。

このように宗教的な理由(= 門徒信仰の維持)で幕府や諸大名と友好関係を構築していたのですが、今度はその関係を維持するという政治的理由で石山合戦が始まったのでした。

おわりに

結局、両者の対立は「宗教弾圧する権力者・信長」と「権力者に抵抗する本願寺勢力」という構図ではなかったと思われます。信長が無神論者というのも、仏教を異教とみなして迫害していたイエズス会(ルイス・フロイス)の評です。彼らは布教に来ているので、本国への報告書にわざわざ「信長は異教にも理解があって手厚く保護している」なんて書き記すことはしないでしょう。

信長は桶狭間の戦いの直前に熱田神宮で祈願したこともあれば、寺社を保護したこともあるのです。そもそも石山合戦以前、本願寺が信長を警戒していた、また弾圧者として憎んでいたような事実は、先述のとおりありません。

本願寺側には、「信長だから」戦わなければならないという必然性はなかったのです。信長と敵対したのは、本願寺が属していた勢力がたまたま信長と敵対していたためと考えるのが妥当でしょう。

【参考文献】

- 神田千里『信長と石山合戦 中世の信仰と一揆』(吉川弘文館、2008年)

- 神田千里『宗教で読む戦国時代』(講談社、2010年)

- 神田千里『織田信長』(筑摩書房、2014年)

- 神田千里『戦国と宗教』(岩波書店、2016年)

この記事を書いた人

大学院で日本古典文学を専門に研究した経歴をもつ、中国地方出身のフリーライター。

卒業後は日本文化や歴史の専門知識を生かし、 当サイトでの寄稿記事のほか、歴史に関する書籍の執筆などにも携わっている。

当サイトでは出身地のアドバンテージを活かし、主に毛利元就など中国エリアで活躍していた戦国武将たちを ...

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄