源泉から紐解く戦国時代 ~戦国大名たちの温泉物語~

- 2024/05/22

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国時代の温泉と戦国大名

古来、我が国では湯治が盛んだった。我が国の温泉は火山性のものが多く、病気や怪我にその成分が有効なことは、当時から広く知られていたようだ。それは今も同じで、観光を兼ねて多くの湯治客が温泉に訪れていることから明らかだろう。

戦国大名と温泉は、意外に関係が深かったといえる。戦国時代には家庭用の風呂が普及していなかったので、温泉は一日中自由に利用できる便利さがあった。鎌倉中期頃、大友頼泰は温泉奉行を別府温泉(大分県別府市)に置き、元寇で怪我をした武将が湯治に訪れたことがわかっている。おそらく、戦国大名も温泉奉行のような責任者を置いて、温泉の管理をしていたと考えられる。

戦国時代は戦乱が打ち続いたが、高度な医療技術は発達していなかった。合戦で負った怪我などを治療するには、温泉が活用されたのである。それは、現代人が病気や怪我を治すため、湯治に行くのと同じことだった。名将と温泉にまつわる伝承や逸話は、非常に多く残っているので、それらを取り上げることにしよう。

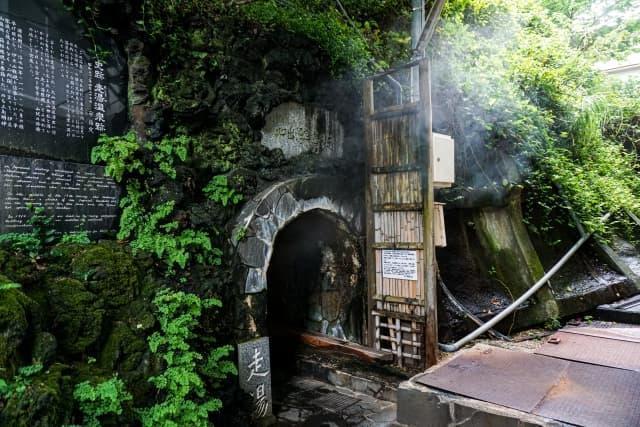

北条氏綱と走湯

走湯(伊豆山温泉。静岡県熱海市)は、役小角が発見したといわれ、「日本三大古泉」の一つと称されている。鎌倉時代には、源頼朝の庇護を受けたと伝わっている。戦国時代になると、伊勢宗瑞(北条早雲)がこの地を支配することになった。

走湯は伊豆山神社とセットになっており、永正17年(1521)6月に北条氏綱が相模徳延郷(神奈川県平塚市)を寄進していることが確認できる(「集古文書」)。走湯は信仰の場として重視されており、以後も北条氏の保護を受けることになった。

天文10年(1541)2月22日、北条氏綱は伊豆山神社に法度を与えた(「集古文書」)。そこには「走湯には自国他国の人は身分の貴賤を問わず、湯治をしてはならない」と定められている。一見して、氏綱が温泉を独占しようとしたように見えるが、そうではない。

多くの人が湯治にやって来ると、神官たちが入浴できないという事情があった。また、多くの人が訪れると、伊豆山神社の聖なる場としての価値が損なわれることも考えられる。こうして走湯は、北条氏の保護を受けて発展したのである。

前田利家と草津温泉

草津温泉(群馬県草津町)は、「日本三名泉」の一つとして知られ、古来、多くの人々が訪れた湯治場である。天正15年(1587)には、摂関家の近衛龍山(前久)や本願寺顕如・教如なども湯治に訪れたほどだった。加賀百万石の礎を築いた、前田利家もその一人として知られている。

慶長3年(1598)4月、利家は嫡男の利長に家督を譲り、引退を決意した。同年5月、利家は上杉景勝に書状を送り、草津で湯治をするとの報告を行った(「上杉家文書」)。利家が湯治をした時期には諸説あり、『前田家雑録』には同年3月下旬のこととする。いずれにしても利家は体調が万全ではなく、それゆえの湯治だったのはたしかだ。

『陳善録』には、利家が草津に向かう際、布団や酒肴などが準備されたと書かれている。利家には隠居料として、加賀国内などに1万5千石ほどが給与されていた。利家ほどの大名だったので、警護の者を多数従え、万が一の事態に備えたことは言うまでもないだろう。しかし、湯治の効果はあまりなかったのか、翌年閏3月に利家は病没したのである。

道後温泉と伊予・河野氏

道後温泉(愛媛県松山市)は、「日本三古湯」の一つとして知られる名湯である。古くは『万葉集』にもあらわれ、古代以来のたしかな歴史を持っている。なお、道後温泉の近くにある宝厳寺は、時宗の開祖・一遍が誕生した寺院として知られている。かつて道後温泉には、一遍の手になる「南無阿弥陀仏」の六字名号が掲げられたという。14世紀になると、伊予国の守護・河野氏が湯築城を本拠として支配を進め、道後温泉にも支配の手を伸ばした。道後温泉の近くには、四国霊場第五十一番の札所の石出寺という古刹(こさつ。由緒ある古い寺)がある。同寺には、永禄5年(1562)12月21日に河野通直が発給した「石出寺制札」が所蔵されている(松山市指定有形文化財)。

その制札には、石出寺僧侶の入浴日を毎月5日、10日、20日、25日、晦日に定め、それ以外の留湯(僧侶だけが優先的に入浴できる日)を一切禁止する旨が記されている。もともと石出寺の僧侶は優先的に入浴できる権利を持っていたが、やがて一般の者も混じって入浴するようになったので、改めてルールを確認したのだろう。

徳川家康と熱海温泉

熱海温泉(静岡県熱海市)は古代以来の歴史を持ち、「日本三大温泉」の一つに数えられる名湯として知られている。

永正元年(1540)に武蔵立河原の戦い(東京都立川市)で、今川氏親は伊勢宗瑞(北条早雲)と出陣し、関東管領・上杉顕定に勝利した。『宗長手記』(連歌師・宗長の紀行日記)には、合戦を終えた氏親は同年10月に鎌倉に帰陣し、その後、熱海温泉で湯治をしたと書かれている。氏親らは、戦いで疲れ切った体を癒そうとしたのだろう。

慶長9年(1604)には、上洛の途次にあった徳川家康が熱海を訪れ、湯治をしたと伝わっている(『伊達政宗記録事蹟考記』)。家康は連歌を楽しみ、伊達政宗の家来・猪苗代兼如が合点(優れた作品に丸などをすること)を施した記録に残っている。

その後、家康はよほど熱海の湯が気に入ったのか、熱海を幕府の直轄領とし、江戸城に温泉を運ばせるなどした。以来、参勤交代などでも大名らが湯治を兼ねて宿泊し、熱海は大いに発展したのである。

実は、ここに挙げた戦国大名と温泉の話は、ごく一部にすぎない。各地には、「戦国大名の隠し湯」の伝承があるので、湯治を兼ねて訪ねてみるとおもしろいだろう。

コメント欄