【滋賀県】佐和山城の歴史 長秀・秀政・吉晴・三成・直政!そうそうたる顔ぶれが城主を務めた城

- 2020/07/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦略的に重要な拠点には、どの家中も有能な武将を配置してその防備と統治にあたらせたことがよく知られています。現在の滋賀県あたりに相当する近江国は歴史的にも交通の要衝であり、幾多の激戦が繰り広げられました。

そんな近江を代表する城のひとつが「佐和山城」で、石田三成が一時期城主を務めたことでも有名です。今回はそんな、佐和山城の歴史にフォーカスしてみましょう!

そんな近江を代表する城のひとつが「佐和山城」で、石田三成が一時期城主を務めたことでも有名です。今回はそんな、佐和山城の歴史にフォーカスしてみましょう!

佐和山城とは

佐和山城は現在の滋賀県彦根市に所在した山城で、曲輪が連続する連郭式というタイプに分類されます。JR彦根駅の北方、標高約233メートルの佐和山に位置し、本丸~三の丸以外にも多数の曲輪が隣の尾根にまで及ぶ規模をもっていました。

築城年代は定かではありませんが、建久年間(1190~99)頃には近江守護の佐々木定綱六男・佐保時綱によって佐和山城の原型となる砦が構築されたと考えられています。

応仁元年(1467)以降は六角氏の家臣・小川左近太夫が、永正年間(1504~21)頃には浅井家家臣・磯野員吉が城主となるなど、その時々の北近江のパワーバランスに直結した武将の支配下にありました。

元亀2年(1571)、織田信長の侵攻を受けて、そのときの城主である磯野員昌が降伏。代わって信長の腹心の一人、丹羽長秀が佐和山城に入りました。

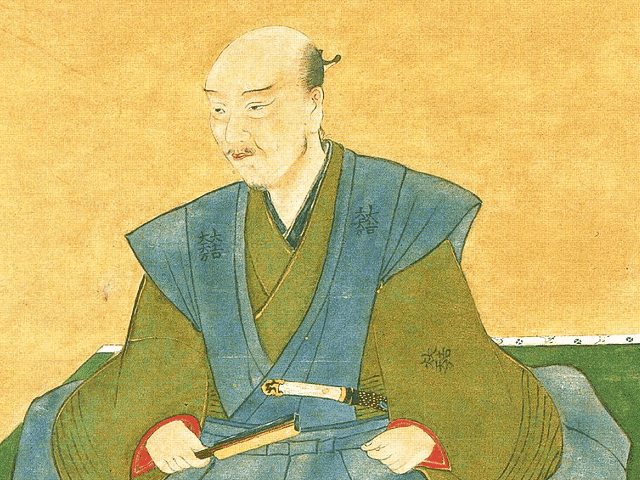

天正10年(1582)に勃発した本能寺の変で信長が死亡すると、同年の清洲会議を経て小姓出身の武将としてよく知られる堀秀政が城主となり、翌年に入城します。天正13年(1585)には堀秀政の転封に従い、豊臣秀吉家臣の堀尾吉晴が入城。豊臣家にとっても重要な拠点のひとつとして、有能な人材が配されました。

諸説ありますが、天正19年(1591)には石田三成が城代に任命され、蔵入地と呼ばれる直轄領であった佐和山の代官として着任します。三成が正式に佐和山城主となったのは北近江四郡を拝領した文禄4年(1595)のことと考えられ、この時期に天守を備える近世城郭としての佐和山城が完成したとされています。

慶長5年(1600)、関ケ原の戦いで三成が敗北すると、城主不在の佐和山城は徳川方の小早川秀秋軍の攻撃を受け落城。翌年には徳川四天王の一角として知られる井伊直政が城主となりました。

慶長7年(1602)に直政死去を受けて嫡男の井伊直継が佐和山城主を継承。慶長11年(1606)の彦根城への移転に伴い、佐和山城はその役目を終えて廃城となりました。ただし、佐和山城は分解され、その構造材が彦根城の一部を成していることもよく知られています。

織田・豊臣・徳川の名将が配された佐和山城

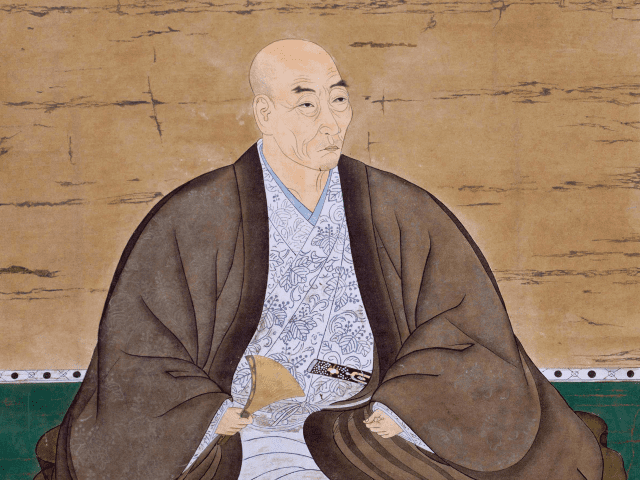

佐和山城は関ケ原に近く、琵琶湖東岸に立地して東山道に面するなど、交通の要衝としての位置関係が注目されます。戦略的にも重要な拠点であったことがうかがえ、支配者は変わっても歴代城主には有能な武将が着任しています。織田氏支配下で城主となった丹羽長秀は、信長の家臣のなかでも「米五郎左」と称された軍事・実務両面に長けた武将でした。

その後任の堀秀政も信長の小姓から出世した叩き上げの将であり、いずれも交通の要衝という困難な拠点防衛に惜しみなく人材を投入したことがわかります。

秀吉が政権を握った際の城主は堀尾吉晴で、諸説はありますが五大老と五奉行の間に意見対立が生じた場合、それを仲裁する役割を後に果たしたとも伝えられています。

この中老、または三中老という役職は近年の研究では実在が疑問視されていますが、吉晴は政権中枢で実務を担う人材であったことがうかがえます。

そして、城代から城主となり、佐和山の統治を任されたのが石田三成でした。特に事務能力に秀でた能吏として豊臣政権を支えた人材で、三成の城主任命は戦乱の世を制するというよりは、太平の世に向けての安定経営を重視した人事だったともいえるでしょう。

徳川氏の時代に城主となったのが徳川四天王として名高い井伊直政で、その跡を継いだ直継は彦根城へと拠点機能を移し、彦根藩の礎を築きました。

徳川の世で徹底的に破却された佐和山城ですが、歴代城主がそうそうたるメンバーであることからも、いかに重要な拠点として意識されていたかがわかります。

おわりに

徳川氏の世では、それまでの政権の痕跡を消すかのような徹底した破却で多くの城が失われました。佐和山城もそのうちのひとつですが、歴史的な重要拠点としてそれを預かるにふさわしい武将たちが城主を務めてきました。

城跡には現在も登山が可能なため、山頂でそんな往時に思いを馳せるのもまた、山城の楽しみ方のひとつではないでしょうか。

補足:佐和山城の略年表

- 建久年間(1190~99年)頃 佐保時綱により佐和山城の原型となる砦が構築される

- 応仁元年(1467年)以降 六角氏家臣・小川左近太夫が佐和山城を改修、城主となる

- 永正年間(1504~21年)頃 浅井氏家臣・磯野員吉が佐和山城主となる

- 元亀2年(1571年) 織田信長と交戦していた佐和山城主・磯野員昌が降伏。代わって丹羽長秀が城主に

- 天正10年(1582年) 清洲会議を経て、織田氏家臣・堀秀政が佐和山城主に

- 天正11年(1583年) 堀秀政、佐和山城に入城

- 天正13年(1585年) 豊臣家家臣・堀尾吉晴が佐和山城主に

- 天正19年(1591年) 石田三成が蔵入地代官として佐和山城代に(諸説あり)

- 文禄4年(1595年) 石田三成が北近江四郡を拝領し、佐和山城主に(諸説あり)。天守を備えた近世城郭に改修

- 慶長5年(1600年) 佐和山城の戦いにて徳川方・小早川秀秋軍などの攻撃を受け落城

- 慶長6年(1601年) 井伊直政が佐和山城に入城

- 慶長7年(1602年) 直政死去により、嫡男の井伊直継が城主に

- 慶長11年(1606年) 完成した彦根城への井伊氏移転に伴い、佐和山城は廃城に

あわせて読みたい

【参考文献】

コメント欄