神事と日本酒の深い関係。意外と知らない「お神酒」の雑学

- 2025/09/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

お寺では「葷酒山門に入るを許さず」といわれますが、神社では「天岩戸の昔から御神酒上がらぬ神はなし」という言葉があるように、神様とお酒は深い関わりがあります。

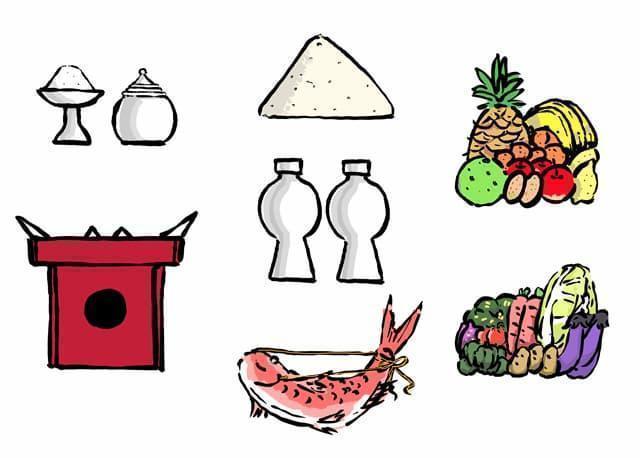

神様へのお食事「御神饌」

伊勢神宮で行われる祭祀の中に「日別朝夕大御饌祭(ひごとあさゆうおおみけさい)」と呼ばれる行いがあります。これは1500年以上1年365日、毎日朝夕2回、神様へ食事を捧げる神聖な行事です。毎朝5時から、特別に起こした清浄な火と、外宮内にある上御井(かみのみい)神社の上御井から汲んだ水で、精進潔斎した神職によって調理されます。内容は飯3盛り・鰹節・魚・海藻・野菜・果物・塩・水・酒三献と決められています。これらを白木で作られた辛櫃(からひつ)に収めて御饌殿(みけでん)へ運びます。これは御神恩により食物が得られたことを感謝するとともに、これからも得られるようにとの祈りです。

同様の神事が執り行われている神社は全国にありますが、生のまま捧げる稲穂や野菜は「生饌(せいせん)」、調理された飯や酒、菓子などは「熟饌」と呼ばれます。一部の神社では獣肉を捧げることもあります。

最も重要なのは酒

御神饌の中でも最も大切にされるのが酒、御神酒です。なぜ御神酒がそれほど大切にされるのか?それは酒が米から作られるからです。日本の神社で行われる祭祀には、米にまつわるものが数多くあります。五穀豊穣を祈る「祈年祭(きねんさい)」、豊作を願って田植えの所作を奉納する「御田植神事」、その年の収穫に感謝する「新嘗祭」などです。日本人は、これらの恵みをもたらす神に感謝し、翌年の豊穣を祈ってきました。

稲穂には、天照大御神から授けられた神聖な稲魂(いなだま)が宿り、農作業は神様からゆだねられた神聖な作業と考えられ、その成果である米は神様に捧げる最上の供物とされました。その米から作られた酒だからこそ、御神酒は神様をもてなす最高の御馳走なのです。

最近では酒屋さんなどで「御神酒」と書かれた日本酒が市販されてますが、本来の御神酒は、神様にお供えされて御神霊が宿った酒の事を指します。勝手に御神酒のラベルが貼られても御神酒ではありません。御神酒は神様に供えられてこそ、霊力が宿るありがたい酒になるのです。

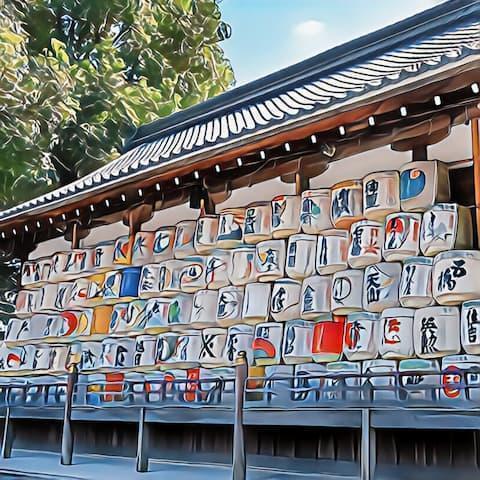

東京の明治神宮や京都の松尾大社、奈良の大神神社(おおみわじんじゃ)など、大きな神社や酒に深い関係のある神社では、境内に酒樽が並んでいるのを目にすることがあります。これらは「奉献酒」と呼ばれ、酒蔵・酒造会社が「今年も良い酒が醸せました」との感謝を込めて奉納したもので、祭りや正月の祭礼時に参拝者へ振舞う神社もあります。

4つの御神酒「白黒醴清」

一口に御神酒といっても種類があり、伊勢神宮や出雲大社など由緒ある神社では、「白酒(しろき)」「黒酒(くろき)」「醴酒(れいしゅ)」「清酒(せいしゅ)」の4種類が用意されます。これらを総称して「白黒醴清(はくこくれいせい)」と呼びます。・白酒:糀と蒸した米と水のみでもろみを作り、それを醸造した濁酒(どぶろく)です。さらに濾して清酒にする場合もありますが、本来は文字通り、白濁しているのが正式です。『延喜式』に記された製法によると、米七斗一升四合・麹二斗八升六合・仕込み水五斗で作り、10日間熟成させて完成すると、まことにきっちりしたものでした。

・黒酒:天然木を燃やした灰を白酒に加えることで、黒みを帯びた灰色に色付けした酒、いわゆる灰持酒(あくもちざけ)です。

・醴酒:「醴」一文字でもあまざけと読むように、いわゆる甘酒です。蒸した米に麹を加えて一晩だけ寝かせた、粥のように水分の少ない酒で、「一夜酒」とも呼ばれます。

・清酒:「すみ酒」とも言い、米と麹でできた醪(もろみ)を濾過した、一般的な日本酒のことです。

昔は自由に作っていたお酒

奈良時代には朝廷に「酒部(さかべ)」と呼ばれる酒造りの役所が置かれ、平安時代には「造酒司(さけのつかさ)」と名前を変え、酒造りが続けられました。また、平安時代には寺院でも「僧坊酒(そうぼうしゅ)」が造られています。江戸末期に神仏分離の機運が高まるまで、日本では神も仏も厳密に区別されず、どちらも尊崇すべき対象としてあがめられていました。この「僧坊酒」は神にささげる御神酒にも使われました。

神社でも自前で御祭神に捧げる御神酒を作り、農民たちも自分の田圃で採れた米で濁酒を作っていましたが、現在は酒税法の関係で一般の自由な酒造りは禁じられています。ただし例外として、「神事のため」として全国約40ヶ所の神社に濁酒造りの免許が与えられています。

清酒の酒造免許を持つ神社

濁酒の免許を持つ神社は約40ヶ所ありますが、清酒の免許を持つ神社は、伊勢神宮、出雲大社、岡崎八幡宮、莫越山(なこしやま)神社のわずか4社のみです。・伊勢神宮(三重県):天照大御神を祀っており、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に稲穂を授けたという神話から、当然のことといえます。

・出雲大社(島根県):大国主大神(おおくにぬしのおおかみ)が国譲りの際に高天原の神々に建ててもらった宮殿であるため、こちらも納得です。

・岡崎八幡宮(山口県):神功皇后がお手植えされた米で御神酒を造り、神前にお供えした伝説を持っています。

・莫越山神社(千葉県):延喜年間から御神酒造りを継承しており、東日本では唯一の清酒製造免許を持つ神社です。酒税法改定で酒造りが禁止されそうになった際、氏子たちの尽力で許可を得ました。

おわりに

新酒は、その年に採れた米を使って翌年の豊穣を祈願するのですが、白川郷五箇山の白川八幡神社・鳩谷八幡神社・飯島八幡神社の境内で10月中旬に開催される「どぶろく祭」で振舞われるものが有名です。ただ、この酒は祭祀のための特別な許可であり、境内から持ち出すことは出来ません。また、奈良の春日大社でも貞観元年(859)創建と伝えられる「酒殿」で、3月13日の春日祭に奉納する濁酒を醸造しています。【参考文献】

- 大浦春堂『神様が宿る御神酒』(神宮館、2017年)

- 小泉武夫『日本酒の世界』(講談社、2021年)

- 坂口謹一郎『日本の酒の歴史』(研成社、1999年)

コメント欄