豊臣秀吉の最大の汚点! 豊臣秀次事件の経緯を探る

- 2025/03/13

渡邊大門

:歴史学者

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

豊臣秀次の誕生

豊臣秀次が誕生したのは、永禄11年(1568)のことで、父は三好吉房、母は日秀(秀吉の姉)である。秀吉にとって、数少ない親族の1人だった。天正12年(1584)、秀吉は徳川家康、織田信雄との関係が悪化し、ついに戦うことになった(小牧・長久手の戦い)。秀次は出陣したが、池田恒興、森長可らが戦死し大惨敗した。秀次は秀吉から厳しく叱責されたが、決して見限られたわけではなかった。

天正13年(1585)、秀次は紀州雑賀衆の討伐に出陣した際、大将の秀長(秀吉の弟)のもとで副将を務め、大いに軍功を挙げた。続く四国征伐(長宗我部征伐)でも、秀次は副将(大将は秀長)として出陣し、大いに戦功を挙げた。一連の戦いで、秀次は秀吉から信頼を得ることになったのである。

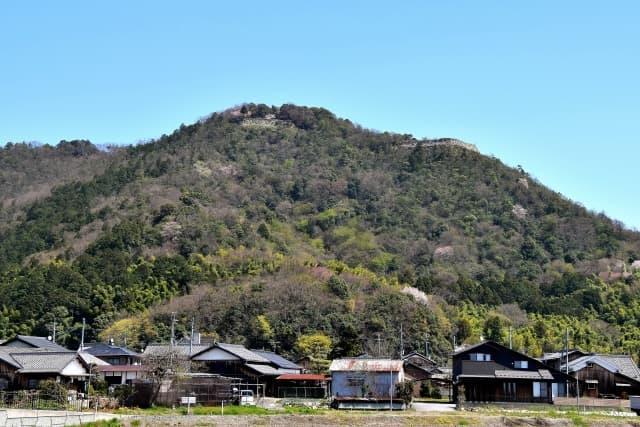

四国征伐後、当時17歳の秀次は、近江八幡(滋賀県近江八幡市)に43万石を与えられると(23万石は中村一氏、山内一豊、堀尾吉晴の所領)、八幡山城を築城すると同時に、城下町の整備を行った。天正14年(1586)11月、秀次は参議に任じられると、秀吉から「豊臣」姓を授けられたのである。

秀次の活躍

天正15年(1587)11月、秀次は従三位・権中納言に叙位任官された。翌年4月、秀吉は聚楽第に後陽成天皇を迎えるべく、行幸を要請した(『聚楽第行幸記』)。その際、秀吉は諸大名に起請文の提出を命じた。織田信雄、徳川家康、豊臣秀長、豊臣秀次、宇喜多秀家、前田利家の順番で連署された起請文は、秀吉に提出された。この序列から、秀次は豊臣政権のナンバー4だったと考えられる。天正18年(1590)、秀次は小田原の北条氏を討つべく出陣した(小田原征伐)。小田原城が落城すると、秀次は続けて奥州仕置を行った。その直後、葛西大崎一揆(改易された葛西氏・大崎氏らの旧臣の反乱)、翌年2月には九戸政実の乱が相次いで勃発した。秀次は総大将として、これらの反乱を鎮圧したのである。

北条氏の討伐後、秀吉は徳川家康が支配していた駿河など東海5ヵ国を織田信雄に与えようとした。ところが、信雄は拒否したので改易した。そこで、秀次に信雄の旧領だった尾張、伊勢北部の5郡を与えた。秀次は計約100万石の大名となり、居城を清洲城(愛知県清須市)に定めたのである。

天正19年(1591)1月、秀吉は弟の秀長を病気で亡くし、8月には子の鶴松を幼くして亡くなった。相次ぐ身内の不幸により、秀吉は秀次を後継者に据えようとしたのだろう。秀次は同年11月に権大納言、12月に内大臣と異例の昇進を果たしたのである。

秀次の関白就任と秀頼の誕生

同年12月、秀次は秀吉から関白の位を譲られ、聚楽第を本拠として政務を行った。同時に秀次は、豊臣氏の氏長者(氏の代表者)になった。秀吉は生前に関白を譲り、後見として秀次を支援しようと考えたに違いない。しかし、実際は二元政治のようになり、意思の疎通が十分ではなかったという。

文禄2年(1593)8月、秀吉に秀頼(幼名:拾)が誕生した。翌年12月、秀吉は甥の秀俊(小早川秀秋)との養子縁組を解消し、小早川隆景に養子として送り込んだ。この養子縁組は、毛利一門との同盟関係の強化を行うためだったが、秀頼の誕生と関係していたのかわからない。

文禄4年(1595)7月15日、秀次は秀吉から切腹を命じられ、高野山青巌寺(和歌山県高野町)で自害した。秀次には、突如として不幸が訪れたのである。次に、事件の経過をたどることにしよう。

事件の経過

秀次が秀吉から切腹を命じられた真相は、大論争が繰り広げられているが、まずは事件の経緯をたどってみよう。同年7月3日、秀吉の命を受けた石田三成らは、秀次を謀反の疑いで事情聴取を行った。

同月8日、伏見城(京都市伏見区)に呼び出された秀次は、秀吉との面会や入城すら叶わず捕らえられた。その後、秀次は木下吉隆邸で剃髪させられると、高野山へ追放され、関白、左大臣の官職も剥奪されたのである。

同月15日、福島正則らは、秀次に「切腹を命じる」との秀吉の命を伝えた。すぐさま秀吉の命令は実行され、秀次は高野山青巌寺で自害した。享年28。介錯をしたのは雀部重政である。小姓3人も殉死した。秀吉は秀次の首実検をすると、京都の三条河原に晒すように命令したのである。

殺害された秀次の妻子、関係者

秀次には正室・側室、子供たちがいたが、秀吉は殺害を命じた。その数は30余名で、8月2日に三条河原で処刑された。殺害後、秀次の妻女の血で、鴨川は真っ赤に染まったという。秀次が住んでいた聚楽第も、跡形がなくなるまで破却された。秀次の正室・一の台の父の菊亭晴季は越後に流され、秀次の後見を務めていた前野長康や家臣は自害を命じられた。最上義光、浅野幸長、細川忠興、伊達政宗らの諸大名にも疑いが掛けられ、ほかにも秀次の家臣や親しくしていた人物のなかには、幽閉、流罪、死罪などの厳しい処分を受けた者もいたのである。

秀吉は秀次に自害を命じるだけでなく、親類・縁者や親しい関係者を次々と厳しく処分したのだから、秀次に対する激しい怒りがあった様子がうかがえる。秀次らを処刑したあと、その場所には「畜生塚」あるいは「悪逆塚」という塔が建てられたという話があったほどである。

ところで、秀次が切腹を命じられた理由については諸説あるので、機会を改めて取り上げることにしよう。

コメント欄