石川丈山が隠棲した詩仙堂とは? 三河武士が残した美しく静かな庵

- 2025/03/12

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦国期の武将、および文人として知られる石川丈山(いしかわ じょうざん、1583~1672)の祖父と父は、共に徳川家康の家臣として働いていた。当然、丈山も家康の側近くにとして仕える寵臣となる。ところが大坂の陣の後、丈山は突然家康のもとを辞した。

その後、隠遁の地として選んだのが京都・一乗寺である。現在は曹洞宗の寺院として、四季それぞれに美しい景色が楽しめる穴場的な観光スポットとなっている詩仙堂(しせんどう)が丈山の住居であった。

今回は、石川丈山の生涯と、彼の隠遁地でありこだわりの住居であったという詩仙堂について紹介したい。

その後、隠遁の地として選んだのが京都・一乗寺である。現在は曹洞宗の寺院として、四季それぞれに美しい景色が楽しめる穴場的な観光スポットとなっている詩仙堂(しせんどう)が丈山の住居であった。

今回は、石川丈山の生涯と、彼の隠遁地でありこだわりの住居であったという詩仙堂について紹介したい。

家康にも認められた文武両道の戦国武士

丈山が生まれたのは、戦国時代真っただ中の天正11年(1583)である。今の愛知県安城市で譜代武士の石川家の長男として誕生した。母は本多正信の姪で、慶長3年(1598)には家康の近侍となっている。生来真面目で一途な性格だったらしく、その忠勤ぶりにより家康の信頼を勝ち取り、戦国武士として順調な人生を送っていたようだ。ところが大坂夏の陣(1615)で大きな転機が訪れる。

突然の出家

関ケ原の戦い(1600)で実質上の天下人となった家康は、大坂の陣で豊臣家を葬り去る。本来なら丈山も晴れて譜代大名となるはずだった。しかし丈山は大坂夏の陣において、家康が先陣争いを禁じていたにもかかわらず、抜け駆けをして敵将の首を上げた。軍令に違反したことで丈山は家康の叱責を受け、恩賞を与えられることもなかった。蟄居を申し付けられた丈山はそのまま禄を辞し、京都の妙心寺に入る。

なぜ抜け駆けをしたのか

家康の信頼を受けていた丈山は、なぜ軍令に背いてまで抜け駆けをしたのだろうか?一説には、丈山がよく訪れていた駿河・清見寺の説心和尚に奮戦を誓い、母からの激励に応えるべく、意を決して先駆けをしたとある。もとより責めは覚悟のうえ。蟄居の沙汰が出たときも母の叔父・本多正信がとりなそうとするのを固辞したらしい。

武士を辞めた理由は?

ではなぜそのまま武士を辞めたのか。それにも丈山なりの理由があったようだ。この頃の彼は学問や漢詩に興味を持っていた。そしていずれはその道に進みたいと考えていたらしい。のちに文人として名を馳せるだけの素地を持っていたであろう丈山は、蟄居をこれ幸いと武士の身分をさっぱりと捨てたのではないだろうか。

もっと突っ込んだ見方をするなら、丈山ほどの人物なら考えたのではないか?

大坂夏の陣で豊臣家が滅び、徳川の天下は安泰となった。これで戦国の世は完全に終わり、戦いを本分とする武士の出番はもうない。となればこのあたりで武士の身分とはおさらばして、好きな学問と詩歌に没頭しよう…

丈山は、これからの時代に戦国を生きた武士は無用の長物だと考えていたのではないだろうか。

文人・石川丈山

妙心寺に入って剃髪した丈山は、林羅山を通して藤原惺窩(ふじわらせいか)の弟子となる。藤原惺窩は、近世儒学の祖といわれている人物で、儒学・朱子学に長け、和歌や古典にも通じていた。丈山は文武に優れた人物として多くの家から仕官の誘いがあったという。36歳の一時期には、紀州の浅野家に仕えているが、わずか数ヶ月で辞官している。

母孝行のための仕官

おそらく丈山は、学問と詩歌を極める生活をしたかったであろうが、病がちな母親を扶養しなければならならず、生活は楽ではなかった。それを見かねた京都所司代の板倉勝重が安芸(広島)の浅野家への仕官を勧める。板倉勝重は丈山と同郷で親しく交流していたらしい。元和9年(1623)丈山は、「母が天寿を全うすれば、自分は退官する」と言い残して、安芸へ向かった。

京へ

寛永12年(1635)、丈山の母親が亡くなる。丈山はかねてからの希望通り隠居を願い出たが、受け入れられない。浅野家にとって丈山は、本多家とゆかりが深くかつては家康の寵臣でもあった大変得難い重要な人材だったようだ。たびたびの辞去願いにも許しが出なかったため、丈山は「病のため有馬温泉で療養する」と偽り、安芸から京へ戻って来た。京に戻った丈山は、相国寺近くに「睡竹堂」という居を作って陰棲した。それから4年後、丈山は終生の隠遁地を見つける。

凹凸窠(詩仙堂)とは?

丈山が居を構えたのは、京都一乗寺であった。そこは比叡山西麓の地で、当時は市街が一望できる場所だった。丈山は、庵に「凹凸窠(おうとつか)」という名をつける。これはでこぼこした地に建てられた家という意味。凹凸窠が完成したのは、寛永18年(1641)、丈山59歳の時だった。「詩仙堂」の由来

凹凸窠という妙な名前の庵が、なぜ詩仙堂という風雅な名前で呼ばれているのか。それは、凹凸窠の中心的な建物内に由来がある。凹凸窠には2つの部屋がある。1つは至楽の間、もう1つが詩仙の間である。詩仙の間の壁面には、丈山が選抜した中国の詩人36名の肖像画と漢詩が並べられている。肖像画を描いたのは、江戸初期の絵師・狩野探幽、漢詩は丈山自身が隷書体で書いたものだ。

これはいわゆる三十六歌仙に倣ったもの。詩人の選定には、丈山と友人の林羅山が意見をたたかわせながら行ったそうだ。並べ方にも丈山なりの意味があるというが、凡人の私には皆目わからない。とにかく丈山こだわりの36人というわけだ。

もうお分かりだと思うが、この三十六詩仙が並べられた部屋を「詩仙の間」と呼び、ひいては丈山の住居自体を「詩仙堂」と呼ぶようになったのである。「凹凸窠」と「詩仙堂」京都の観光スポットとして人気が出そうなのは、やはり「詩仙堂」だ。

「凹凸窠」という名前のままなら、ここまで人を惹きつけたかどうか、疑わしい…というのは個人的な意見である。かくいう私も若いころから「詩仙堂」という美しい名前だけでどんなに素敵な寺院だろうかとあこがれていた。しかし、実際に詩仙堂を訪れれば、名前などどうでもよいと思うほどの魅力がある。

詩仙堂の魅力

詩仙堂は、叡山電鉄「一乗寺」駅から東へ歩くこと約15分の位置にある。閑静な住宅が並ぶその奥にひっそりとたたずむ庵。その入り口は両側が竹を寄せた塀、小さな苔むした屋根の山門「小有洞(しょうゆうどう)」だ。いかにも閑居といった感じの門をくぐると両脇には竹やぶ、石段を上がった先には中門「老梅関」。その先に詩仙堂の建物がある。

入口からちらっと見える庭園に気もそぞろになりながら室内へ入ってみよう。受付から畳敷きの部屋へ入るとご本尊の「馬郎婦観音像」がお祀りされている。その奥へ進むと詩仙の間、その横が至楽の間である。目の前に広がるのが丈山の手掛けた庭園だ。

庭園には白砂が敷き詰められ、丸く刈り込まれたツツジの植え込みと奥に広がる樹々が美しい。この庭は、山の斜面を利用した上・中・下に分かれていて、堂内からは下の庭まで見通せない。広すぎず、狭すぎず、それでいて散策してみると思いがけない景色に出会う。そう、この庭は散策できるのだ。堂内からじっくり観賞した後は、ぶらぶらと庭内を歩いてみよう。

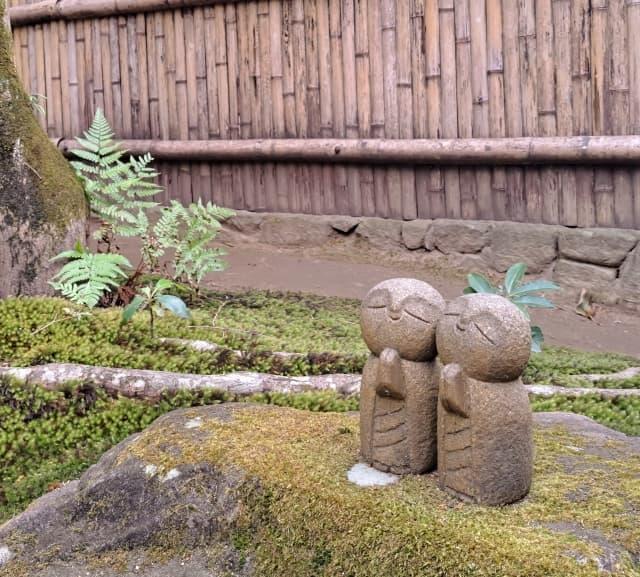

庭の奥には鹿威しがあり、風流な音が響く。最も下の庭には可愛らしいお地蔵様が苔の中にいらっしゃる。このお地蔵様は近年になってから置かれたものだが、すっかり風景に溶け込んでいる。木漏れ日がキラキラと輝いて心が洗われるようだ。

渉成園や修学院離宮などの設計も行ったという丈山は、作庭家としても素晴らしい才能を持っていた。

風雅な余生を過ごした丈山

自らがこだわりぬいた静かな庵で、丈山はどのような余生を過ごしていたのだろうか。林羅山や狩野探幽ら文人や教養人と交流し、学問を究め、読書三昧の日々を送る、まさに悠々自適の生活。詩仙堂に丈山の暮らしが垣間見えるある展示物がある。「六忽銘」と名付けられたそれは、日々の暮らしにおける6つの決まりごとのようなものだ。現代文にするとおよそこのような意味の言葉である。

- 火を粗末に取り扱うな(火の用心)

- 盗賊を防ぐことを忘れるな(戸締り用心)

- 早起きをいやがるな

- 粗食をいやがるな

- 倹約と勤勉を変えるな

- 掃除を怠るな

清貧を常とした「稀代の隠士」丈山の姿がここにある。丈山は、ここ詩仙堂で長い余生を過ごし、寛文12年(1672)5月23日、90歳の人生を全うした。

丈山はスパイだった?

石川丈山には、徳川幕府のスパイだったのではないかという説がある。家康の寵臣から突然の隠居。また隠遁地である詩仙堂近くには、後水尾天皇の修学院離宮があり、詩仙堂の楼閣「嘯月楼(しょうげつろう)」からは京都御所をはじめとして京の都全体が見渡せた。その上京都所司代・板倉勝重とも交流がある。そんなところから文化人・丈山というのは表の顔で実は朝廷を見張るスパイだったというのだ。しかし、これはあくまで私見だが、丈山は戦や政治の駆け引きにうんざりしていたのではないだろうか。学問や詩歌にのめり込めばのめり込むほど、世俗のあれこれに嫌気がさした。清貧に、ただ風雅を楽しみ、損得などを抜きにして文人墨客と親しみたい…。それが丈山の本意だったのではないか。

もちろん数百年も昔の話だから、なにが正しいかはわからない。だってスパイはバレないことが大前提。丈山がスパイだったならそれは決して明らかになってはいけない。

その真偽やいかに…。ああ、だから歴史は面白い。

あとがき

詩仙堂は、私の好きな寺院の1つだ。インバウンドでどこへ行っても人だらけの京都にあり、まだまだ人が少ない大切な場所。まさに隠遁地である。丈山ではないが、こんな素敵な場所で余生を過ごせればどんなにいいだろう。詩仙堂を訪れるたびに、丈山がうらやましくなる。三河生まれで生粋の武士だったはずの丈山が、きっぱりとその身分を捨てて、文人として生きたという潔さと、それを可能にした彼の才能がうらやましい。

額に汗して働いたその先に、ほんの少しでも悠々自適の日々を送れるという確たる保証があれば…、今の日本がもっと明るくなるんじゃないかな。小市民のひとりごと。

コメント欄