江戸時代の子供は何して遊んだ? 双六・草双紙・かるた……ユニークなおもちゃの数々をご紹介

- 2025/02/19

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は江戸の子供たちが慣れ親しんだ、面白い玩具の数々をご紹介いたします。

江戸時代にもあった知育玩具「智恵の板」

智恵板の起源は古く、中国の七巧図に原型が求められます。これは木組みのシルエットパズルで、正方形の板を7片に区切り、それぞれを並べ替えて色々な形にする玩具でした。タングラムと言った方が現代人には通りがいいでしょうか?

ブームの先駆けになったのは寛保2年(1742)に京都で刊行された『清少納言 智恵の板』。実のところ、清少納言と智恵板を関連付ける記録は残っておらず、宣伝効果を見込んだ版元が、『枕草子』で有名な才女の名前を勝手に借りた説が有力です。

この本が江戸に下り、智恵板ブームが到来します。手本には八角鏡・きせる・苫舟・三番叟・花生ほか42種にも及ぶ完成図が収録され、巻末の一覧表で答え合わせができました。

いろはにほへと47字も表せた為、仮名文字を覚える教材としても優秀。頭の体操を好んだ江戸っ子たちは、この手の謎かけに目がありませんでした。

智恵板は別名「智恵筏」とも称され、四角形以外に三角形や円形のものが存在しました。江戸中期に活躍した浮世絵師・喜多川歌麿も、『角玉屋内 誰袖 きくの しめの』と題し、智恵筏に興じる女性の絵を描いています。

樋口一葉の小説『たけくらべ』では、暇を持て余した美登利が伯母に智恵板をねだっていました。自由に外に出れない武家の妻女や大奥の人々、遊女の余興としても定着していたのでしょうね。

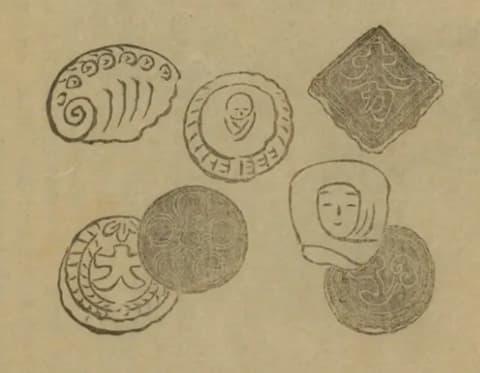

「ベーゴマ」のルーツは貝独楽だった

智恵板を筆頭にした室内遊びがインドア派の人気を博す一方で、アウトドア派の子供たちは外を駆け回るのを好みました。ベーゴマの発祥は平安時代の京都。バイ貝の殻に砂や粘土を詰め、紐で回したのが始まりと言われています。ベーゴマは江戸訛りで、もとはバイゴマと呼ばれていました。

余談ですがバイ貝は食べても美味しく、特に甘辛煮は絶品。子供たちが余った殻をおもちゃにしていることからも、食用として広まっていたのは想像に容易いです。動物性たんぱく質が限られていた時代、貴重な栄養源とご馳走を兼ねていたのでしょうね。

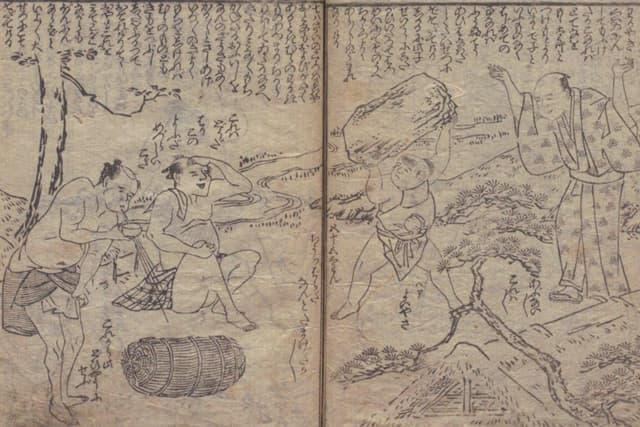

享保15年(1730年)に出版された『絵本御伽品鏡』にも、盥の上に茣蓙を敷いた土俵でバイゴマを戦わせる、元気一杯な子供たちの様子が描かれていました。そばにはバイゴマを削る職人も控えていました。正徳2年(1712年)刊行の百科事典『和漢三才図会』にはバイ貝・バイ回しの項目ができています。

バイゴマの第一次ブームは天保年間。この頃流行したのは鉄胴独楽で、木製の胴に厚い鉄輪を嵌め、鉄の心棒を入れた頑丈なコマを互いに打ち当て、土俵外に弾き飛ばした方を勝者とするルールでした。早い話が喧嘩独楽です。当時はバイゴマ以上に流行していたようで、子供たちの過熱ぶりを案じた幕府が、何度も禁止令を出しています。

関西では溶かした鉛や粘土を貝殻に詰め、切り口を色蝋で封じた派手なバイゴマが流行りましたが、江戸っ子はもっぱらシンプルな物を用いました。

最高級品ともなると断面に鯛や桜花などの縁起物を描き入れたらしく、乱暴に扱うのが些か躊躇われます。しかるにコマは使えば使うほどすり減る宿命な為、現存している物は大変少ないそうです。

享保年間に登場した泥面子(どろめんこ)も腕白坊主の心をがっちり掴みました。これは直径1~3センチ、厚さ1センチほどの素焼きの塊で、地面に引いた線ないし掘った穴の中に投げ入れ、その位置や飛距離で勝ち負けを決めたと言います。

最もオーソドックスな真円型は面打(めんだ)と呼ばれ、他に人形焼きに似せた芥子面(けしめん)、面摸(めんかた)が存在しました。

十二支・七福神・妖怪・歳時・火消しの纏などモチーフは多岐に渡り、その数実に二千種以上。コレクター魂が刺激されませんか?

『桃太郎』が人気沸騰! 冒険活劇が楽しめる赤本は漫画の原型

草双紙(くさぞうし)は江戸中期から後期に掛けて流行した娯楽本。色鮮やかな挿絵の余白に仮名書きの本文を入れた構成は、現代の漫画に近い性格を帯びています。草双紙は表紙の色によって黒本・青本・赤本・黄表紙と呼び分けられました。青本は青年向け、黒本は成人向け。赤本は子供向けの絵本に当たり、表紙を目立たせる意図で赤くしたのが由来です。

実のところ、江戸っ子の識字率は高く、町人の子も寺子屋に通っていた為、一定の読み書きができました。彼等が赤本に親しむのは自然な習いで、年初めに売られる福袋の中にまざっていたのです。親や親戚がお年玉として贈呈することもありました。

特に子供たちが熱中したのは『ぶんぶく茶釜』『桃太郎』『さるかに合戦』『枯木に花咲せ親父』『ねずみの嫁入り』『舌切雀』『源平盛衰記』など。『枯木に花咲せ親父』は『花咲かじいさん』のルーツです。ラインナップを見るに、勧善懲悪の冒険活劇や因果応報の昔話が好まれたようですね。人気作は幾通りものスピンオフが書かれ、『桃太郎宝蔵入』と題した別バージョンが伝わっています。

まさしく時間泥棒!めくるめく手遊び絵の世界

最後に紹介するのは手遊び絵。別名「玩具絵(おもちゃえ)」とも呼ばれ、図鑑・双六・歌留多・面子などに応用されています。子供向けだからと侮れないことに、嘗てはあの歌川広重や葛飾北斎も量産していました。着せ替え絵は美人画の着物や役者への髪型をすり替えて遊ぶもの。立版古とも呼ばれた組上絵は風景や芝居、建物をかたどった工作用の立体パズル。目付絵は升内の役者絵の一個に目を描き入れ、何列何番目か当てさせる遊びを指します。

とりわけ女の子が好んだのが姉様絵(あねさまえ)で、一枚の図版に描かれた老若男女の立姿を切り抜き、人形遊びに耽りました。

動物の擬人化も人気の題材。歌川広重は『浮世画譜』に愛くるしい猫の絵を多数収録しました。着物姿で歩く猫が『桃太郎』『忠臣蔵』の登場人物を演じたり、ドタバタ正月の支度に追われる手遊び絵は、大人から子供まで大ウケだったそうです。

イロモノを挙げるなら歌川国芳の寄せ絵。寄せ絵とは人や動物を寄せ集めて何かを形作るトリックアートの一種で、国芳は『みかけハこハゐがとんだいゝ人だ』と題した作品にて、素っ裸の坊主15体を各部位に当てはめ、1人の男を作り上げています。

おわりに

以上、江戸の子供たちを夢中にさせたおもちゃのコラムでした。こうして見ると実に個性的なアイテムが揃っており、目移りしてしまいました。バイゴマ改めベーゴマのカスタマイズはマニア心をくすぐりますね。あなたはどのおもちゃが気に入りましたか?ぜひ教えてください。【主な参考文献】

- 中田幸平『江戸の子供遊び事典』(八坂書房、2009年)

- アン・ヘリング『おもちゃ絵づくし』(玉川大学出版部、2019年)

コメント欄