江戸時代の化粧…うっきり美肌の秘訣は化粧水!江戸小町が愛したオーガニックコスメを徹底追求

- 2025/07/09

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は江戸時代の女性たちが目の色変えて群がった、効果抜群のオーガニックコスメの数々をご紹介していきます。

「色の白いは七難隠す」の真意とは?

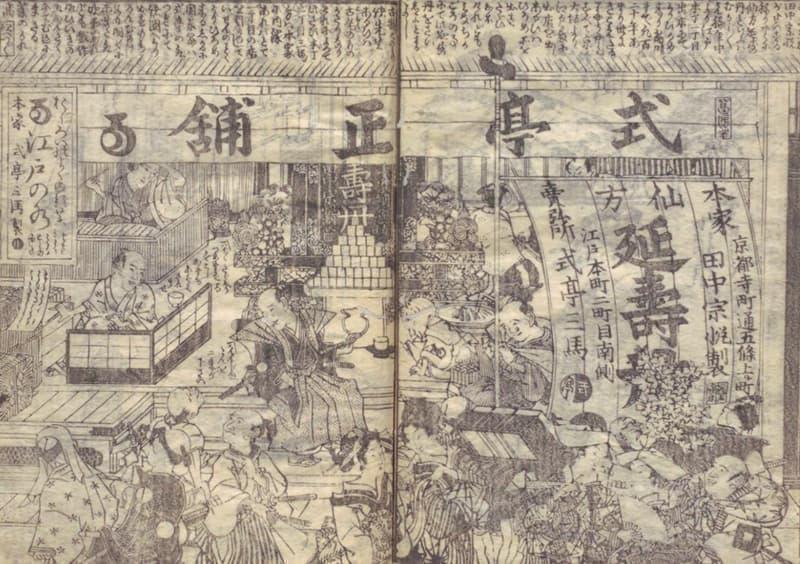

「色の白いは七難隠す」上記は江戸時代にできた諺(ことわざ)で、出典は当時売れていた滑稽本、式亭三馬の『浮世風呂』からです。

意味は「色が白ければ少し位の欠点は隠せる」というもので、文献によっては「色の白いは十難隠す」とも言い換えられ、黒髪・色白・瓜実顔が美人の条件だった事実が透けて見えます。付け加えるなら、唇に紅をひと挿しすれば完璧だったとか。

文化10年(1813)刊行の佐山半七丸『都風俗化粧伝』にも「色の白きは七難かくすと諺にいえり」と記載されていました。『都風俗化粧伝』は現在のファッション誌の先駆けで、伝統的な化粧の方法やお勧めの化粧品が特集されていたそうです。

江戸時代の庶民女性は日に焼けているのが当たり前でした。色が白いのは武家や大名の奥方など、奥座敷から滅多に出ない上流階級の婦人の特権です。昔は日焼け止めオイルやクリームが存在しなかった為、外で働いているとどうしても肌が日に焼け、ホクロやそばかすができてしまいました。

そこで彼女たちが頼ったのが白粉(おしろい)です。顔のみならず、襟足や首にも塗りたくる徹底ぶりで、いかにこの諺が世相を表していたかわかります。大奥の乳児死亡率が高かったのは、授乳に携わる乳母が胸元まで塗っていた白粉に、人体に有害な鉛や水銀が含まれていたからというのは有名な話ですね。

ちなみに七難とは『法華経』『薬師経』『仁王般若経』に記された、人類に降りかかる代表的な災難の総称。

『法華経』では火難・水難・羅刹難(悪鬼の横暴)・刀杖難(刃傷沙汰)・鬼難(死霊の祟り)・枷鎖難(投獄)・怨賊難(悪党が加える危害)の七種が挙げられており、信心深い仏教徒を脅かしました。冒頭の諺は誇張にすぎず、仏教と直接の関わりがないことを念頭に置いてください。

黒髪に艶を出す「鬢(びん)付け油」が大人気

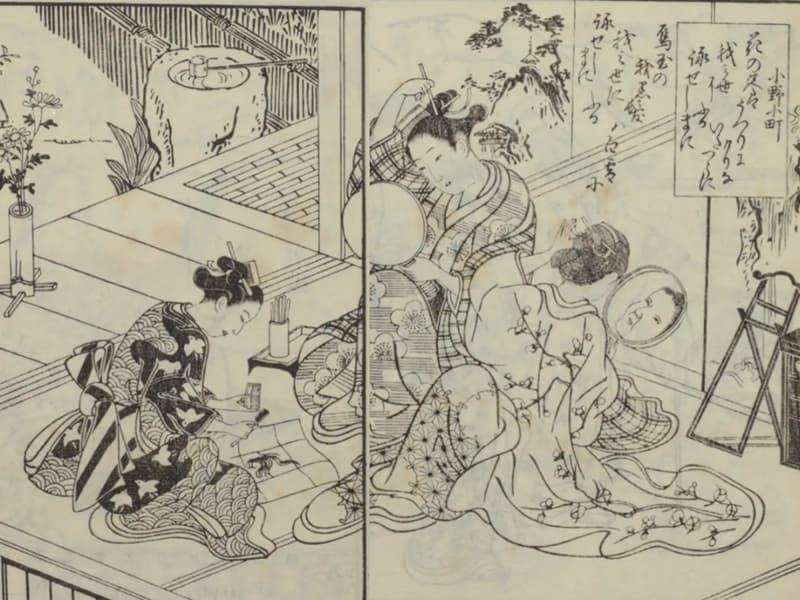

女性が整髪用の油を用い始めたのは奈良時代です。鎌倉時代には丁子油(ちょうじゆ)が流行。以降は江戸中期まで植物性の油と動物性の油が使われてきました。同じく江戸中期まで愛用されていた「びなんかずら」は、さねかずらの蔓を水に浸して抽出した粘液(鬢水)のこと。びなんは美軟の字を当てます。これを塗ると髪に艶と纏まりが出るとして好まれました。

鬢付け油の起源は、蝋燭から溶け出した蝋(ろう)に松脂を練り合わせたもので、これをもとに京都で伽羅油が開発され、結髪に手間を掛ける明暦の遊女たちの間で大ヒット。丁寧に磨き上げられた蛤貝に入った、瀟洒な見た目も女心もくすぐりました。庶民向けには油壺と呼ばれる、手の平サイズの古伊万里の容器が売られていたそうです。

永貞徳が明暦2年(1656年)に刊行した『玉海集』にも「薫れるは 伽羅の油か 花の露」と遊女の支度風景が詠まれていました。

髪油の種類は色々ありますが、庶民は主に胡麻油や菜種油、貴人は胡桃油を使ったと記録されています。胡麻油や菜種油は調理以外にも行燈の燃料に使われたので、比較的手に入りやすかったそうです。

江戸時代の人々が髪油を使用していた背景には、艶出しや纏め髪以外にも汚れ落としの目的がありました。当時の人々は貧しく水を節約する必要があったため、洗髪できるのは月1・2回程度でした。熱い湯にふのりを浸し、そこにうどん粉を加えたものを地肌に揉みこみ、熱い湯で流したのち、水ですすぐのが一般的なやり方でした。ここまでしないと髪油と汚れは落ちなかったのです。

面白いのは薔薇水に膏薬を混ぜた整髪油「花の露」が、のちに化粧水として人気を呼んだこと。髪を綺麗にする油がお肌にも良いのは自然の摂理でしょうか。

化粧水は驚きの自家製!ヘチマの水からできた美人水

江戸時代中期には既に化粧水が存在し、市井の庶民からやんごとない姫君まで日常的に使っていました。前段で紹介した「花の露」は万能化粧水の評判をとり、顔の吹き出物にも効くと宣伝されます。これはノイバラの蒸留水がベースになっており、甘く芳しい香りでもってお客を虜にしました。なんともロマンチックな商品名ですよね。開発者は医者の林喜左衛門、お医者様が考案した化粧水なので安心感があります。

天和2年(1682年)刊行の井原西鶴『好色一代男』にも「花の露」が登場し、ブームの一端が垣間見えました。

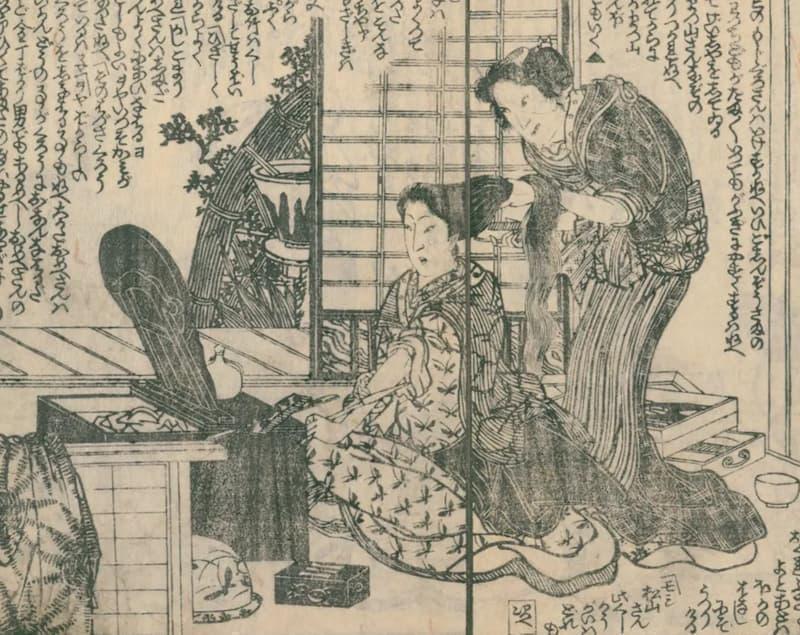

より入手しやすいのが糸瓜水(へちますい)。精製方法は簡単で、糸瓜の蔓を切断したのちその切り口を下にして瓶にさし、滴り落ちた水分を肌に塗りこめます。糸瓜水は美人水の異名を持ち、糸瓜が中国から伝来した室町時代には、既に広く使われていたと言います。同様にきゅうり水も人気を博しました。

江戸時代に最も売れた化粧水といえば「江戸の水」。ブームの仕掛け人は『浮世床』『浮世風呂』で有名な戯作者・式亭三馬で、副業の生薬屋で美しいガラス瓶に入れた化粧水を売り出したところ、見栄えの良さがウケて異例の大ヒット。自著に商品を登場させるセルフプロモーションやチラシに刷ったキャッチコピー「おしろいのよくのるおかほのくすり」も大当たりでした。

江戸中期に流行った化粧水の共通項は白粉の上から塗ることで、現代人のような保湿ケアは重視せず、化粧のノリと映えを良くするのが目的でした。『都風俗化粧伝』曰く、江戸美人が理想とする潤い肌は「うっきり」と称され、女性たちは張りと艶を兼ね備えたうっきり肌の追求に情熱を注いだそうです。

銭湯のお供!スキンケアは糠袋で

江戸時代の庶民の家には風呂がないため、人々は湯屋に通って汗を流しました。その時に活躍したのが「糠袋」(ぬかぶくろ)です。原料はぬか漬けの漬け床に用いられる米ぬかで、皮膚の老廃物を分解する酵素と油脂が含まれている為、晒木綿や紅木綿の袋に詰めて擦ると、毛穴汚れが取れたのでした。上記の木綿が好まれたのは繊維質の生地が毛穴にフィットしたからで、貴人は絹を用いる場合もありました。

糠袋はお手製の物と湯屋の商品に大別できます。現代の銭湯でバスタオルやシャンプーが売られているのと同じ方式で、何だか親近感が湧きませんか?レンタルにも対応していたらしくまさに至れり尽くせりですね。

余談ながら糠袋は別名「紅葉袋」とも呼ばれ、赤い木綿で縫った袋であること、垢を揉みだすことにちなんでいます。洗い場の隅には使用済みの米ぬかを捨てる桶が設けられていました。

おわりに

以上、江戸の女性たちが殺到した天然由来の化粧品をご紹介しました。今も昔もオーガニックコスメの信頼度の高さは揺るぎませんね。副業で生薬屋を営む傍ら、自分の本でちゃっかり商品を宣伝する式亭三馬の抜かりなさには頭が下がりました。

【主な参考文献】

- 村田孝子『江戸300年の女性美 化粧と髪型』(青幻舎、2007年)

- 『粧いの文化史: 江戸の女たちの流行通信』(ポーラ文化研究所 、1992年)

- 藤田誠(著) 髙木まどか(監修)『浮世絵が語る 江戸の女たちの暮らし』(グラフィック社、2022年)

コメント欄