謎の浮世絵師・東洲斎写楽の正体として最有力? 「斎藤十郎兵衛」説を徹底検証!

- 2025/05/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は、写楽の正体として有力な斎藤十郎兵衛説を主張している写楽研究家・中嶋修氏の著書を参考に徹底検証する。また、写楽の絵は今なお海外でも人気を集めている。アメリカのボストン美術館が所蔵する浮世絵をいくつかを紹介し、写楽の魅力や絵の特徴などを考えてみたい。

東洲斎写楽の正体とは…

弘化元年(1844)、斎藤月岑(げっかん)が加筆した『浮世絵類考』の写楽の欄に、写楽の素性に関する次の記述がある。「俗称斎藤十郎兵衛、阿波侯の能役者也」

しかし、他に有力な史料がないため、写楽の正体が斎藤十郎兵衛であることは不十分である。そこで斎藤十郎兵衛説を唱える中嶋修氏の考証を参考にみていく。

中野三敏(江戸文学の学者/1935~2019)が以下の新しい史料を発表している。

- ① 八丁堀地蔵橋(現在の東京都中央区日本橋茅場町二丁目周辺)に「写楽斎」という浮世絵師が住んでいたと記された文政元年(1818)頃の資料

- ② 八丁堀地蔵橋の村田治兵衛の隣に「斎藤与右衛門」と書かれた嘉永年間(1848~1854)絵図がある

- ➂ 村田治兵衛宅の隣家に「阿州侯の能楽師」が住んでいたという明治期の文献

上記の①~➂をそれぞれ考証していこう。

①では、写楽に関する記載箇所に加筆は認められない。また、写楽斎の号については、天保十三年版『廣益諸家人名録』(こうえきしょかじんめいろく)の歌川国直に「号写楽斎」の記載があるが、国直が八丁掘に住んだ記録は一切ないため違う。他に写楽・写楽斎を名乗った浮世絵師はいないため、資料としては有力である。

②では、村田治兵衛は国学者・村田春海をさし、豪商村田家の当主が代々名乗った通称名である。また、八丁堀地蔵橋に住んでいた。

➂明治期の資料とは、関根正直(国文学者/1860~1932)「江戸の文人村田春海」をさす。村田春海の養女多勢子が「隣家の阿州侯の能楽師某の男児を」養子に迎えたという話を村田春海の子孫の門人から直接聞いた話を書いている。

以上から①~➂を通じて、写楽の素性に関する情報がつながったゆえに信憑性があると思う。

また、国立公文書館『無名叢書』には、次の記載があり、斎藤十兵衛説を裏付ける資料も『浮世絵類考』以外にも発見された。

「写楽は阿州侯の士にて、俗称を斎藤十郎平といふよし 栄松斎長喜老人の話なり」

中嶋氏の考察をみていくと、写楽の正体は斎藤十郎兵衛説が濃厚といえるだろう。しかし、決定的な証拠がない以上、正体は謎のままである。今後の研究に期待したい。

渡米した写楽の浮世絵

アメリカのボストン美術館に所蔵されている写楽の浮世絵を紹介しよう。作品は、形式から大きく4つの時期に分けることができ、第1期〜第3期を扱う。作品からそれぞれの時期の特徴を比較してみる。『松本米三のけはい坂の少将、実はしのぶ』

桐座の興行「敵討乗合噺」(かたちうちのりあいばなし)を題材としている作品。父親を殺された姉妹の敵討ちの話で、姉の宮城野と吉原で遊女となったけはい坂の少将となった妹のしのぶが再会して、父の仇をとる。しのぶは、懐より手を出して煙管をとる姿には、遊女らしい美しさが表現されている。

しのぶの髪型は、「燈籠鬢・勝山髷」(とうろびん・かつやままげ)と思われる。この髪型は、既婚女性に結われ、大きな髷には、燈籠鬢のように横に目立つ鬢がよく似合う。燈籠鬢は、写楽が活躍した天明から寛政(1781~1801)にかけて一世を風靡した。

この作品は、第1期であり、寛政6年(1794)5月の興行を題材としている。役者や役柄の特徴を大胆に捉えた上半身のみ大首を浮かび上がらせる。写楽の中でも最も評価が高い時期。

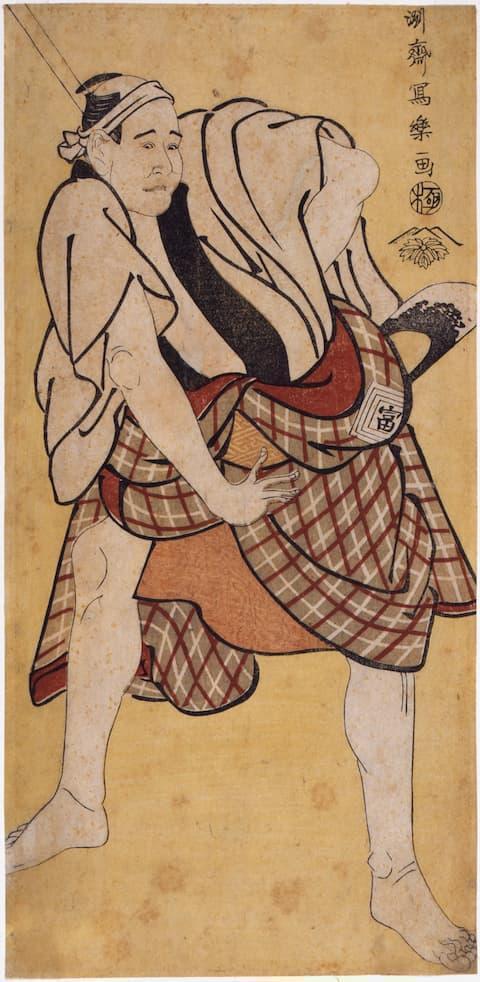

『市川富右衛門の猪の熊門兵衛』

寛政6年(1794)7月都座の「けいせい三本傘(さんぼんからかさ)」を取材した作品である。これらは、浄瑠璃や歌舞伎で対に扱われる不破伴左衛門と名護屋山三の2人をお家騒動に巻き込んだ話。猪の熊門兵衛は悪役で、鍬を後ろに構えた姿で表わされる。

第2期に分類され、第1期的な革新的な要素はない。当時の役者絵の通例に沿って全身像で描かれている。また、判型も役者が1人の場合は、伝統的な細判を使用して、背景を黄色で潰す。インパクトのある絵から一転して、写楽が当時の全身の作風に沿ったのは、喜多川歌麿など名を誇っていた浮世絵師に勝負にでたのでは?ないかと感じる。

『市川鰕蔵の廻国修行者良山、実は安部貞任』

寛政6年(1794)11月、桐座上演の「男山御江戸盤石」(おとこやまえどのいしずえ)に取材した第3期と位置付けられる作品。四立目のだんまりの稲瀬川の場の続きで、秘宝万竜の行方を負う玄海坊と松浦左衛門実は安部宗任がからみあっているところへ、笈(おい)を傍に置き仕込杖を抜きかけた良山が顔を出す場面を描く。

第3期は、細判の全身像の他に相撲や役者や絵師の訃報を知らせる追善絵など役者絵以外にも幅が拡大している。この時期の細判全身像には、背景も描かれる作品が多い。残念なのは、絵の質が下がっていることだ。

さて、第1期から第3期をみてきて、一気に人気となるも衰えていくことがわかる。海外でも人気なのは、活動期間の短さや作風が大きく変化するなど一目でわかるところだと考える。欧米と日本では、美意識感覚が全く違うため、洗練された細かい変化や簡素さの良さはなかなか伝わりにくいと思う。

多くの日本の文化財が海外へ流出しているが、国外の研究成果も合わせて期待できるゆえメリットもあると感じた。

おわりに

浮世絵といえば、「葛飾北斎」「歌川広重」のイメージが大きかったが、写楽を調べてみてプロデューサーの蔦屋重三郎の存在が大きかったとわかった。いつの時代もクリエイティブの世界には、才能をもつクリエイターとそれを支えるプロデューサーの支えがかかせないのだろう。【主な参考文献】

- ポーラ文化研究所『伝統化粧の完成期 江戸時代12 日本髪の髪型&トレンド <燈籠鬢(とうろうびん)の流行と、そして再び髷(まげ)に>』

- 中嶋修『〈東洲斎写楽〉考証』(彩流社、2012年)

- セーラ・トンプソン、永田生慈/監修『ボストン美術館浮世絵名品展 錦絵の黄金時代 清長、歌麿、写楽』

コメント欄