江戸時代のYouTube!? 見世物小屋が庶民を虜にしたワケ

- 2025/09/10

今回はケレンミたっぷりの仕掛けで江戸っ子を熱狂させてきた見世物小屋の歴史を、ブームの変遷と合わせて紐解いていきたいと思います。

起源は古代中国の「散楽」から?見世物小屋は驚異の部屋だった

中国伝来の散楽(さんがく)を起源に室町時代に興った見世物小屋は、徳川幕府の治世が安定した江戸時代に隆盛を極めました。ちなみに散楽とは以下。

1、古代中国で、軽業・曲芸・奇術・幻術・こっけい物まねに類する西域起源の大衆的雑芸。公的な正楽・雅楽に対する俗楽。百戯。雑戯。

2、1が奈良時代に日本に伝来し、中世まで行われた軽業・曲芸・奇術・こっけい物まねなどの演芸。

江戸時代当時の庶民の娯楽といえば、芝居と見世物小屋の二強。初期の見世物小屋は「日小屋(ひごや)」……数日の内に取り壊される仮小屋が転じ、「卑姑射」と呼ばれていたそうです。人気の催し物は籠細工の展示や動物の曲芸などで、珍しい色や形の木や石、魚や昆虫が展示されていました。

見世物小屋が建った場所は寺社の境内や盛り場、江戸では浅草奥山や両国橋の河岸に集中しています。前者の場合は浅草寺、後者の場合は回向院の催事に合わせ、小屋が掛けられます。京都は四条河原、大坂は難波新地がメッカでした。

木戸銭は1回32文、現代の日本円に換算すると640円。気軽に見世物が楽しめるのがウリで、エレキテルを発明した平賀源内が、放屁で鶏の鳴きまねをする芸人を冷やかしに行ったと書き記しています。ただ見防止の為入口付近の通路はわざと狭く造り、薄暗くして奥行きを持たせていました。高さは大きな物で4・5階建てのビル相当なので、安心して動物を繋いでおけました。

見世物小屋では巨人症・小人症・多指症など、様々な畸形の人々が働いていました。地方の農村は貧しさ故子供を育てられず、一座に売り飛ばすこともよくあったそうです。

当時の障がい者は前世の業を背負った存在と見なされ、その身を衆生に曝すことで罪が浄められ、見物人も功徳が積めると信じられていました。

落語『一眼国』では両国橋袂で見世物小屋を営む香具師が、旅の六十六部の話を真に受け、江戸外れの原っぱに出る一ツ目の娘を捕らえに行きます。ところが逆に囚われ、世にも奇っ怪な二ツ目の化け物として見世物にされてしまうのでした。因果応報というべきでしょうか、なんとも皮肉な結末ですね。

安政3年(1856年)には「肥後の大女三姉妹」と銘打たれ、江戸深川永代寺境内にて、肥満体の三姉妹が見世物にされています。長女お松は138キロ、次女お竹は108キロ、三女お梅は81キロ……太った女性が珍しい江戸時代に、この体型はさぞ目立ったことでしょうね。

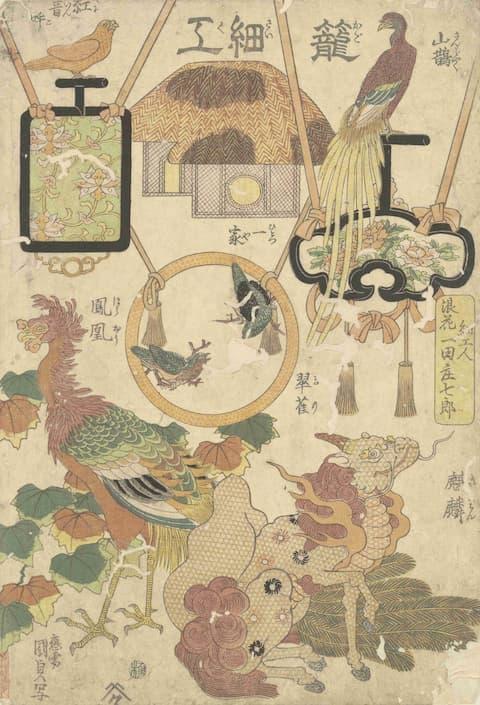

江戸後期に人気を博したのは浪花の籠職人、一田庄七郎が手掛けた籠細工。竹を複雑に編み上げて作った中国の瑞獣・麒麟はことさら見事な出来栄えで、物見高い江戸っ子たちを唸らせました。『三国志』の英雄・関羽の籠細工は全長2丈6尺、約8メートルに達する力作。興行師の達者な話芸が相俟って、こちらも大評判をとりました。

幕末の浅草奥山では松本喜三郎製作の生人形が大流行。これはまるで生きているかのように精巧な人形で、顔料や胡粉を塗り、リアルな質感の再現に成功しました。

見世物小屋とは東洋版ヴンダー・カンマー……幕府に移動を制限された人々が地方の風物に触れられる、貴重な場でもあったのです。

アザラシや虎まで!多彩な動物見世物に大興奮

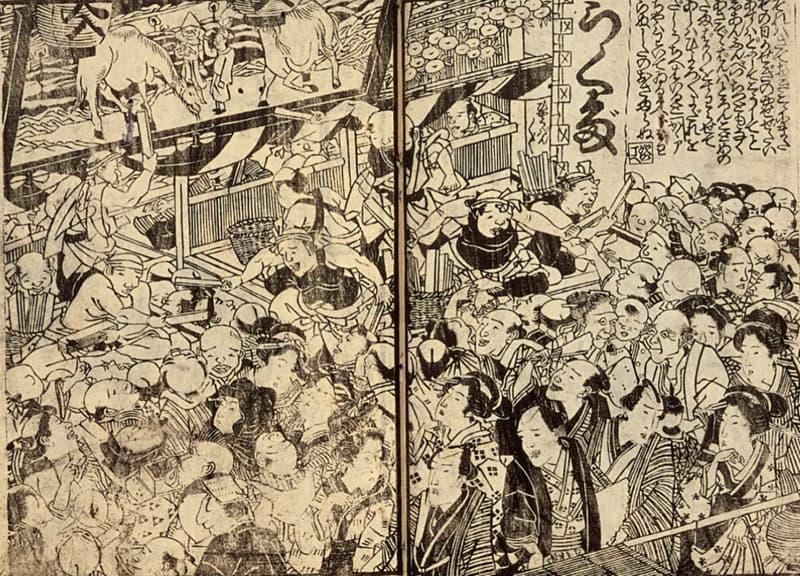

動物の見世物は大きく分けて二種類。犬・猫・猿・鼠・蛇など身近な動物に芸を仕込んで披露するものと、駱駝・象・虎・アザラシなど、異国の珍獣を見せるものとに分かれていました。動物見世物で意外な人気を集めたのが駱駝。文政4年(1821年)、11代将軍徳川家斉に献上する目的で持ち込まれたアラビア産ヒトコブラクダの番いは、紆余曲折を経て見世物一座に払い下げられ、日本全国30か所以上を回りました。

十方庵『遊歴雑記』曰く、両国広小路の小屋には朝から晩まで客足が絶えず、一日の入場者数は5000人に上ったそうな。餌の薩摩芋を直接与えることも可能だったそうで、駱駝の人気ぶりを囃す「駱駝節」と呼ばれる戯れ唄が流行し、半年に及ぶロングラン興行を達成します。

江戸っ子たちが駱駝を有難がったのは、駱駝の尿で作った薬が万病を治すと信じられていたから。

駱駝の絵を貼ると麻疹や疱瘡にかからない、雷避けになるとも言われ、ブームに便乗して売り出された駱駝グッズに老若男女が群がります。夫婦円満の象徴としても知られ、痴話喧嘩の際は「駱駝を見習え」と諭されたのも面白いですね。

珍しいところではオオサンショウウオ、巨大ムカデ、ヒクイドリ、アシカ、アザラシなども連れてこられました。相模湾で網に掛かったアザラシはツルツル丸っこい見た目や愛くるしい仕草から、「海怪(うみおばけ)」の呼び名で親しまれたと伝わっています。

享保19年(1734年)には下総国行徳の砂浜に鯨の死体が漂着、切り離された頭と尾の展示が話題に。享保13年(1728年)に8代将軍徳川吉宗がベトナムから招いたオスの象は、港に到着してすぐ伴侶に先立たれたのち、たっぷり一年を費やして江戸まで旅しました。

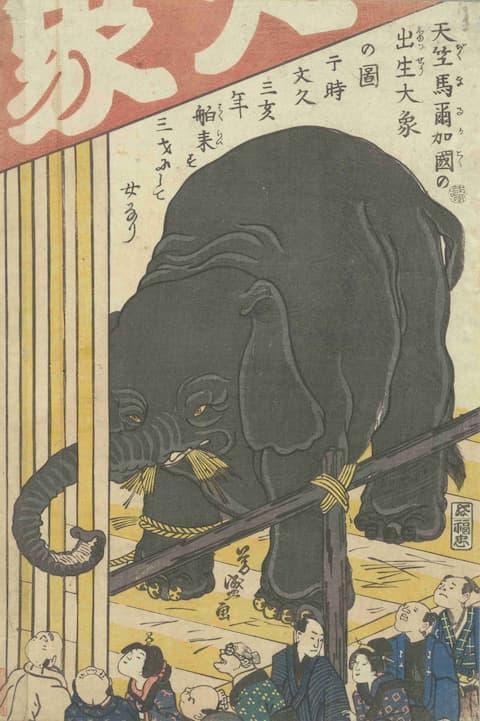

文久3年(1863年)に来日した3歳のインド象は、両国橋西詰で大々的なパレードを行い、記念の錦絵や瓦版が売れに売れます。

駱駝と同じく象も触るとご利益があると噂が立ち、糞は漢方薬の材料に使われました。はるばる海を越えてきた駱駝が「天竺舶来の霊獣」と持て囃されたように、日本人が見たことも聞いたこともない外国の動物は霊験あらたかな神性を帯びているとして、福にあやかりたい人々に拝まれたのでした。

嘉永4年(1851年)には虎の子と間違われ、ツシマヤマネコが展示されるハプニングが発生。人魚のミイラの触れ込みで展示されていたのは、猿の上半身に魚の尾を縫い付けた剥製でした。

江戸後期に流行した細工見世物の粋

幕末に入ると細工見世物が一大ブームとなります。きっかけは前述した一田庄七郎で、彼が精魂込めて編み上げた籠細工の芸術美は、他の追随を許しませんでした。細工見世物の素材は多種多様。細工師たちは美しいギヤマンや綺麗な貝殻、細かく砕いた瀬戸物の剥片を竹の籠目に継ぎ接ぎし、伝説上の神仏や英雄、麒麟や鳳凰を筆頭にした幻獣の像を制作します。

おめでたい菊で全身を飾り立て、見栄えを良くする演出も忘れません。複雑に組まれた竹は鮮やかに彩色され、万華鏡の隧道を歩いてるかのような、夢見心地の気分に人々を誘いました。木戸銭は18文、話のタネに通わぬ手はありません。

生人形の第一人者・松本喜三郎の出世作となったのは明治4年(1871年)、浅草にて興行に掛けられた『西国三十三所観音霊験記』。

彼が10年の歳月を費やし完成させた150体の生人形は、巡礼に身を窶した観音様の化身から妙齢の乙女、果ては青い瞳の西洋人に至るまで揃い踏みし、江戸の娘たちが人形のポーズや着物を真似る現象が起きたそうです。

おわりに

以上、江戸時代から連綿と続く見世物小屋の歴史を解説しました。明治以降衰退したものの、見世物小屋が庶民に娯楽を提供してきた事実と、香具師の矜持を持ち、そこで生計を立てていた人々の存在を忘れてはいけません。

現代に生きる我々は文献や浮世絵でしか当時の様子を窺い知れませんが、叶うことなら幕末にタイムスリップし、松本喜三郎が心血注いだ生人形を見てみたいですね。

【主な参考文献】

- 川添裕『江戸の見世物』(岩波書店、2000年)

- 鵜飼正樹『見世物小屋の文化誌』(新宿書房、1999年)

- 川添裕『見世物はおもしろい』(平凡社、2003年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄