江戸っ子が熱狂したエンタメ聖地「両国」…明暦の大火によって一大レジャーランドへ変貌!

- 2025/09/05

今回は、江戸時代の熱狂的な盛り場「両国」を詳しくご紹介します。

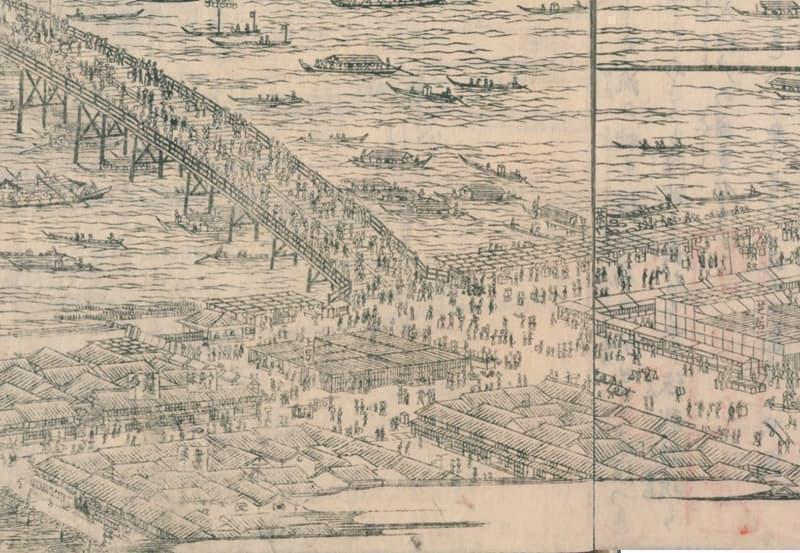

浅草と並ぶ賑わいだった!?「両国広小路」

両国にある「両国広小路」は、当時の江戸で最も勢いのある繁華街の一つとして知られていましたが、その始まりは意外にも、両国橋の「火除け地」でした。きっかけは、明暦3年(1657)に発生した明暦の大火、別名「振袖火事」です。この大火で江戸の大半が焼失し、死傷者は10万人にも及んだと言われています。

これほどの被害が出た要因の一つが、当時、隅田川にかかる橋が千住大橋しかなかったこと。火災発生時、多くの江戸市民が逃げ場を失い、中には隅田川に飛び込み、溺死するケースもありました。

この悲劇を受け、当時の老中・酒井忠勝らは防火・防災を目的として新たな橋の造営を決定しました。それが両国橋です。そして、木造の橋を飛び火から守るため、橋のたもとに造られたのが広大な火除け地(広小路)です。

やがて、その広いスペースが平時には簡易的な小屋が建てられ、見世物小屋や屋台がずらりと並ぶようになります。こうして両国広小路は、浅草と並ぶ江戸の一大繁華街へと発展し、多くの人々を惹きつけるようになったのです。

ちなみに、将軍が鷹狩りをする際には、一時的にこれらの見世物小屋をすべて撤去させ、本来の火除け地としての役割に戻していたそうです。また、両国の近くには、旅人宿が軒を連ねる馬喰町(ばくろちょう)があり、地方から江戸を訪れた観光客の多くが、ここに宿泊し、両国へ足をのばしていました。

両国で楽しめたレジャーとは?

両国が江戸の一大繁華街を表す言葉として「両国三千両」という言葉があります。これは、両国が1日に三千両のお金が消費されるスポットだったことを表しています。さて、これほどまでに活況を呈した両国では、一体どんなレジャーが楽しめたのでしょうか?

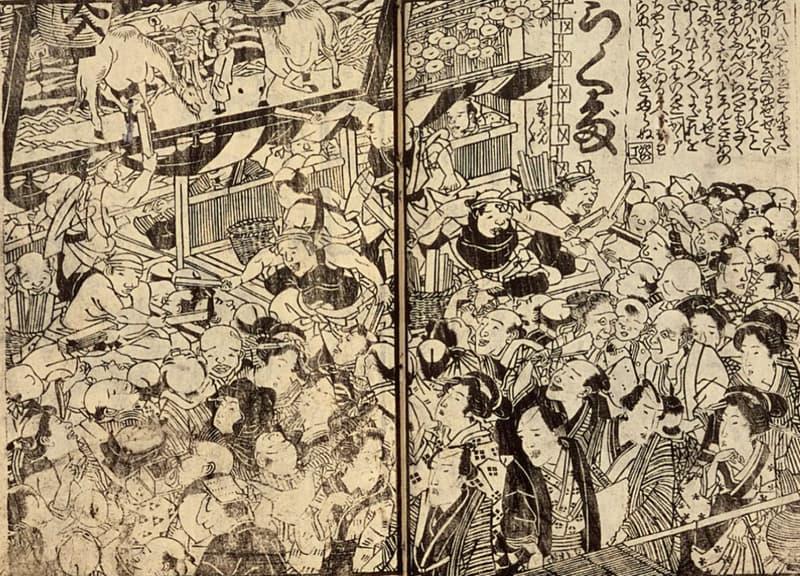

見世物興行

まず、両国の人気を支えていたのは見世物興行です。多種多様な興行が行われ、全盛期の天保期(1831~45年)には30軒以上もの見世物小屋が軒を連ねていたと言われています。見世物小屋には大きく分けて4つあります。1つ目は芝居。おででこ芝居(幕府から正式に求められた歌舞伎劇場以外で行う小芝居)、人形浄瑠璃など、さまざまな演目があり、庶民でも気軽に楽しめる芝居として繁盛していました。

2つ目は、軽業や曲芸。軽業では、綱渡りや青竹登り、乱杭渡りなどの演目が人気で、アクロバティックな出し物が人気でした。曲芸では独楽を回す曲芸である曲独楽などが人気だったそうです。いわば、現在のサーカスと言ったところ。ちなみに男性だけではなく、女性の軽業師も活躍していたようです。

3つ目は珍獣見世物。これは珍しいものや、変わった動物を披露する見世物で、特にこのジャンルで人気だったのは、異国の動物シリーズでした。

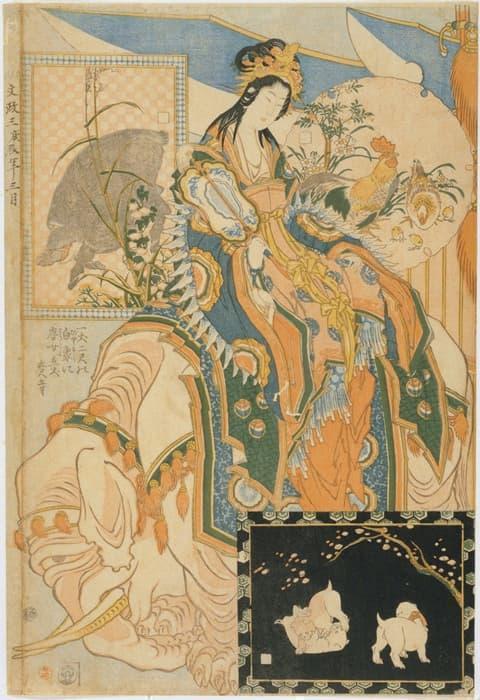

例えば、文政7年(1824)に両国で披露されたヒトコブラクダは空前の大ブーム。というのも、当時は瓦版や浮世絵などで、「珍しい動物を見るとご利益がある」と盛んに宣伝されていました。

その宣伝効果は絶大で、人々はラクダ見たさに見世物小屋へ詰めかけました。ピーク時には、なんと1日におよそ5千人もの人が押し寄せていたと言われています。その他には、インド象なども人気で、その姿は浮世絵にも多く描かれるほどでした。

4つ目は細工物です。細工物とは、竹、貝、花などの素材を使い、伝説的な人物や物語の場面を再現したものです。この細工物は、江戸後期から幕末にかけて大ブームになった見世物で、興行件数も当時は一番多かったようです。菊細工や籠細工、ギヤマン細工など、様々な種類の細工物があって、精巧な細工は老若男女問わず人気で江戸の人達の関心を集めていました。

江戸の夕涼み 花火と納涼船

江戸の夏と言えば、花火と納涼船。いつの季節も賑わっている両国ですが、川開きが行われる夏の季節はまた格別です。人々は涼を求めて両国に集い、夏は見世物小屋や屋台も夜間営業を行い、夜も大変な賑わいだったそうです。夏の風物詩として人気だったのが、花火と納涼船です。屋形船や納涼船を隅田川に浮かべ、お酒と食事を楽しみながら、打ちあがる花火を船上で鑑賞しました。また、屋形船の乗船者をターゲットに、飲み物や食べ物を販売するウロ船(ウロウロ船)という小船も出現するなど、川の上でも活発に商売が行われていたことがわかります。

他にも、体験型の遊びとして土弓場(どきゅうば)がありました。これは客が弓を引いて的に当てる遊びで、矢場娘と呼ばれる女性が、客が的に当てるたびに太鼓を「どんっ!」と打ち、場を盛り上げていたそうです。

遊びだけじゃない!?屋台グルメについて

両国でのお楽しみはレジャーだけではありません。ずらりと軒を連ねる絶品の屋台グルメも外せません。当時には一体どんな屋台グルメがあったのでしょうか?

定番は、寿司・天ぷら・そばの三大グルメ。その他にも、焼きとうもろこし、鰻の蒲焼など、現在のお祭りでも親しまれているメニューが並んでいました。

スイーツも充実しており、しるこ・飴・だんご・水菓子・冷や水などが人気でした。「水菓子」とは果物のことで、スイカ、まくわ瓜、桃などが売られていたそうです。

特に夏の人気スイーツは冷や水。これはお椀に冷たい水と白玉を入れ、さらに砂糖をかけて食べるもので、これを売る商人は白玉水売りとも呼ばれ、「ひァこイ、ひァこイ」という売り声で販売していたとか。

これらのグルメは比較的安価なものが多く、江戸の人々は多種多様な見世物や花火を楽しみつつ、屋台グルメに舌鼓をうって余暇を満喫していたのです。

おわりに

江戸の両国広小路は、元は明暦の大火をきっかけに生まれた火除け地でした。しかし、その広いスペースは、やがて庶民が気軽に楽しめるレジャースポットとして活用され、当時の江戸で最も賑わう場所へと変貌しました。見る人を飽きさせない多種多様な見世物小屋、そして舌を唸らせる屋台グルメ。江戸っ子たちは、この両国で、現在の私たちと変わらない熱量で余暇を楽しんでいたのですね。

【参考文献】

- 竹内 誠『江戸の盛り場・考 -浅草・両国の聖と俗-』(教育出版、2000年)

- 安藤優一郎『娯楽都市・江戸の誘惑』(PHP研究所、2009年)

- 青木 宏一郎『江戸庶民の楽しみ』(中央公論新社、2006年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄