江戸のお産は命がけ! 貧乏人の子沢山の裏に隠された避妊と出産事情

- 2025/07/02

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

女性にとって命がけの大仕事、出産。医療が発達した現代でこそ命を落とす人は減りましたが、後進国ではまだまだ危険が付き物で、安全な環境が整っているとは言えません。江戸時代もそれは同じで、新しい命をこの世に送り出す為に尽力した人々がいました。

今回は江戸時代のお産や産婆の事情を紐解いて、当時のお産の大変さを紹介していきたいと思います。

今回は江戸時代のお産や産婆の事情を紐解いて、当時のお産の大変さを紹介していきたいと思います。

大名行列を遮ってもお咎めなし!医者と産婆は特別扱い

産婆は江戸時代に登場した職業でした。それ以前もお産を助ける人々はいましたが、「産婆」の名称では呼ばれていません。女性が医療に携わることは長い間タブーとされていたのです。この風潮には封建制度や男尊女卑の考え方が強く関係しており、女性の医者は異端とされていました。もとより仏教は出産を穢れ(けがれ)と見なし、妊婦を家から遠ざけていました。平安時代の女性はわざわざ川や森、浜辺に出向いて出産を行いました。高貴な身分の女性でも特別扱いはされません。陣痛に苦しむ妊婦の周囲では、白装束の祈祷師が安全祈願したそうです。

さらに時代が下ると納屋や小屋、厠に籠もるようになります。出産を控えた妊婦が移る小屋は産屋(うぶや)と呼ばれ、赤不浄の概念が根付いた室町時代以降増えていきました。

厠神(トイレの神様)が妊婦の信仰を集めたのは出産を司る側面があったからで、厠を綺麗に掃除すると、美しい子供が生まれると信じられてきました。特に烏枢沙摩明王が有名ですね。いずれも男子禁制が徹底され、お産を手伝うのは女性とされてきました。助っ人として集まるのは実母に姑、既に子供を産んだ近所の主婦です。

ちなみに大奥の側室は妊娠5か月目に「北之間」(七宝之間)に、将軍の正室・御台所は「御休息の間」に移動しました。幕府も出産を危急の用と見なしており、産婆が大名行列を横切ってもお咎めなしだったとか…。

「大名を 胴切りにする 子安婆」

上記の川柳からは、脇目もふらず妊婦のもとに駆け付ける気迫が伝わってきますね。

効果は薄かった避妊方法

江戸時代の避妊方法は概してお粗末なものでした。貧乏人の子沢山と言いますが、江戸時代の女性の平均出産数は6~7人。少子化が叫ばれる現代に比べ、沢山子供を産んでいたのがわかりますね。美人画で人気を博した浮世絵師・渓斎英泉は、元祖避妊具・茎袋を絵に残しています。材料は動物の皮で、根元の縛り紐で陰茎に括り付けて使用しました。他、兜形(かぶとがた)と呼ばれる水牛の角製の避妊具も存在しました。

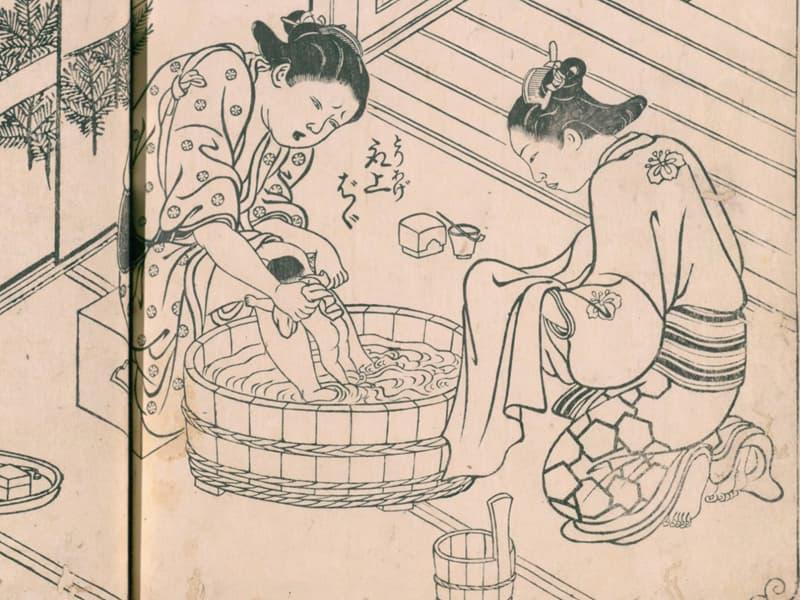

女性の避妊法としては陰部に紙を詰める「詰め紙」、事後に局部をすすぐ「洗滌」(せんでき)が一般的。自由丸・天女丸・朔日丸・月水早流など、月初めに服用すれば妊娠を防げる避妊薬も発売されていました。もちろんこれは誇大広告で、効果は乏しかったと言われています。さらには月経を誘発する効能も兼ねていたそうで、まさしく「病は気から」を体現する薬ですね。

享保18年(1733年)刊行の『名物かのこ』(作者不明)には、駕籠に載った女性が「中條流婦人療治」と書かれた看板の横を通過する挿絵が載っていました。仔細に観察した所「月水早流し 験なくハ礼を請けず 覚悟して 来ておそろしき水の月」と続いており、堕胎薬の効果が謳われているのに気付きます。お値段は現代の通貨単位で7千円ほど、高い安いは人それぞれでしょうか。

特に妊娠を恐れていたのが花街で働く遊女たち。吉原の廓主は「中条流」と呼ばれる、堕胎の専門医と懇意にしていたのでした。ごく少数の例外として高級花魁には出産が許されましたが、産まれたのが女児なら10歳時点で禿に、男児なら遊郭の下働きの牛太郎に召し上げられました。

孕んだ場合は鬼灯の煎じ薬を飲んで堕胎するか、直接根を突っ込んで掻き出したというから想像するだに恐ろしいです。

安産祈願の帯祝い 魔法の言葉「いんのこ」

安定期に入った妊婦の腹に帯を巻く「腹帯」。その起源は平安時代の宮廷行事に遡りますが、戌の日に定着したのは江戸時代から。別名「帯祝い」とも呼ばれ、戌の日とは暦の日付に十二支を当てはめた際、12日に1度巡ってくる吉日をさしました。昔からお産が軽く、子沢山な犬は安産の守り神とされ、妊婦は帯祝いを行っている神社や寺に初穂料を納め、安産を祈願してもらいます。帯祝いに用いられるさらし布は岩田帯といい、嫁の実家から贈られるのが伝統的。分厚い帯には冷えや腰痛、転倒の衝撃から母体を守る効果もあり、大奥では北之間に引っ越す際に巻かれました。

当時の妊婦たちは腹帯を巻いた腹を撫で、「いんのこいんのこ」とおまじないを唱えたと伝わっています。いんのこは犬の子が訛ったものなので、「犬の子のように元気に出ておいで」と呼びかけているんでしょうね。母の愛情を感じます。

江戸時代は座産が主流 声を出すのは恥だった

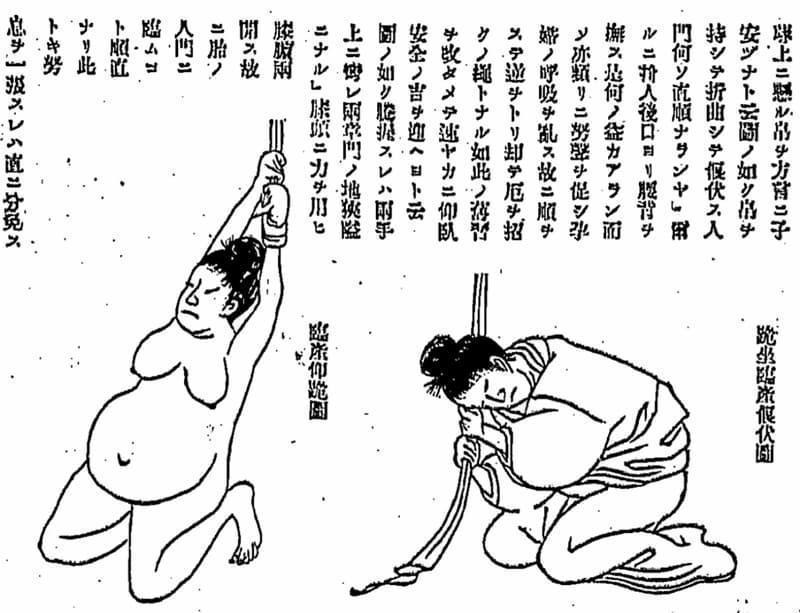

江戸時代は座産、即ち座って産むのが慣習でした。仰向けに寝転がるのはもっての他で、妊婦は土間に積んだ布団に凭れ、天井に吊られた産綱(力綱)を掴んで息みます。

注目してほしいのは、出産時に声を出すのは恥とされていたこと。故に妊婦たちは歯を食い縛り、夫に聞こえないように陣痛と戦っていたのでした。

大変な苦労の末に出産してもまだ受難は続きます。伴源平『貴女至宝大全活用姫鏡』曰く、「産後は七夜床を離れるべからず」……頭に血が上るのを避ける為最低一週間は寝るのを禁じられ、摂取を許されるのは少量のお粥と鰹節。これでは回復が遅れても無理ありません。江戸の男女比の歪さ、全体の15%を死産が占めたデータが説得力を持ちます。

産婆が間に合わなかったり何らかの事情で手を借りられなかった場合は一人で出産する猛者もいました。畑仕事の最中に野外で出産した百姓の嫁もおり、豪胆さに驚きを禁じ得ません。

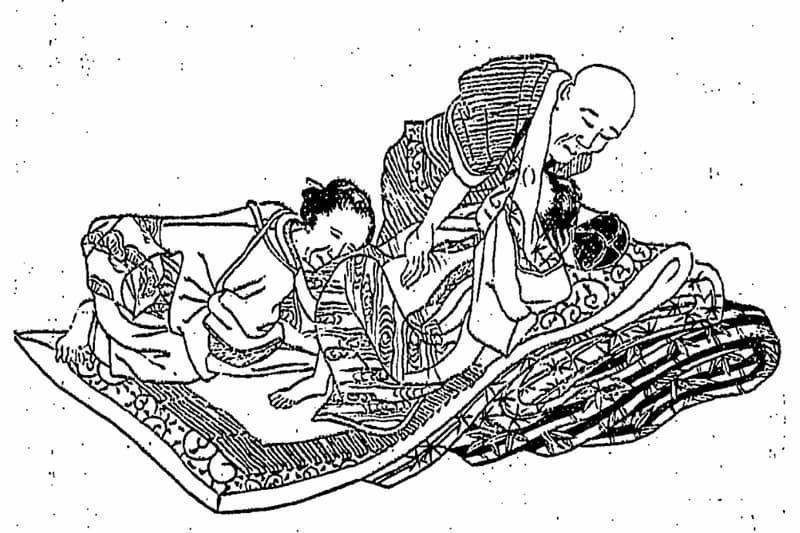

産婆は陣痛に耐える妊婦の腰を支え、背中をさすって励まします。現代の感覚では考えられませんが、当時は産婆の飲酒が認められており、お酒を飲みながら出産に臨みました。一種の気付け薬でしょうか?産後一週間は面会謝絶だった為、屏風を挟んで夫と会話したというのも面白いですね。

おわりに

以上、江戸時代の知られざるお産事情の解説でした。正式な産医の登場は江戸後期元禄の頃、加賀玄悦(かがわ げんえつ)が先駆けとされています。子宮内の胎児が頭に下にしていることを突き止め、産道に詰まった赤子を引っ張り出す「回生術」と分娩用の鉗子を発明するなど、輝かしい功績を数え上げたらきりがありません。

一方で出産に貢献してきた女性たちの存在を忘れず、末永く語り継いでいきたいと思いました。

【主な参考文献】

- 杉立義一『お産の歴史 ―縄文時代から現代まで』(集英社、2002年)

- 白井千晶『産み育てと助産の歴史: 近代化の200年をふり返る』(医学書院、2016年)

- 中江克己『江戸の躾と子育て』(祥伝社、2007年)

コメント欄