吉原の四季(冬) 年中行事を言い立てて客に散財させる手口

- 2025/10/15

神無月:10月

江戸時代、10月の最初の亥の日には、玄猪(げんちょ)といって無病息災を祈り、亥の子餅(いのこもち)と呼ばれる牡丹餅を食べる習慣がありました。吉原でも、訪れた客にこの餅が振る舞われます。旧暦では10月から冬なので、この日には大火鉢も出され、いよいよ本格的な冬支度です。「亥の子から 足袋をはくとは 口惜しい」と詠まれたように、寒くなると庶民は足袋を履き始めますが、吉原の遊女たちは花魁(おいらん)から下っ端女郎まで真冬でも足袋を履くことは許されませんでした。楼主たちは、着物の裾からちらりと見える白く細い足首が男心をくすぐることを百も承知していたからです。

吉原の近くにあった正燈寺(しょうとうじ)は紅葉の名所として知られ、多くの紅葉狩りの人が訪れました。この行楽を口実にして「帰りに吉原へ」と向かう客も多く、行事が少ない10月でも吉原は意外と賑わいます。

20日は恵比寿講(えびすこう)の紋日。七福神の一人、恵比寿様を祀るこの日も、吉原はまた客を呼び寄せる口実に利用し、定紋入りの手拭いを配りました。

霜月:11月

8日は鍛冶屋のお祭りである「ふいご祭り」です。本来は鍛冶屋や鋳物師がふいごを清めるために稲荷神社に参拝するものですが、火事の多かった江戸では火除けの祭りとしました。吉原でも楼主が中庭でミカンを撒き、禿(かむろ)たちが競って拾って火伏せのまじないとしました。なにしろ吉原は火事が非常に多く、江戸時代を通じて28回も焼失し、そのうち21回は全焼でした。そのたびに、吉原は近くの農家や料理屋の座敷を借りて仮営業をしましたが、これがかえって本式の登楼より気楽だと評判になり、普段より儲かることもしばしば。これが「吉原の焼け太り」と言われる所以です。

この季節、吉原が大いに賑わうのは、すぐ裏手の鷲(おおとり)神社の酉の市の日です。11月の酉の日ごとに開かれるこの祭りは、縁起物の熊手を買い求める江戸っ子で境内が大賑わい。彼らは威勢よく手締めを打つ勢いでそのまま吉原に乗り込みます。吉原もこの日だけは特別に、遊里を囲むお歯黒どぶの非常用跳ね橋を降ろし、大門以外からも客を迎え入れました。

師走:12月

さて、1年も終わりに近づいた師走。8日は正月準備のための事始め(ことはじめ)の日です。庶民の家庭でも健康を願って野菜類で作ったおこと汁を食べる風習がありました。花街ではこの日を特に重んじており、現在でも京都祇園では芸妓・舞子が「お事ぅさんどす」と言って、日頃の感謝を込めて挨拶まわりに訪れます。13日は煤払い(すすはらい)で、新年を迎えるための大掃除をします。掃き清めた広間では、花魁(おいらん)もやり手婆(ばば)も禿も下働きも全員が集まって胴上げを行います。日頃憎まれているやり手婆などは、わざと畳の上に落とされることもあったようです。この日の昼食は蕎麦と決まっており、遊女たちは日頃世話になっている奉公人に定紋入りの手拭いを配ります。この日を狙って前日から泊まった客は、内輪の者のような顔をして喜んで花魁の部屋の掃除を手伝う、という酔狂ながらも粋な道楽を見せました。

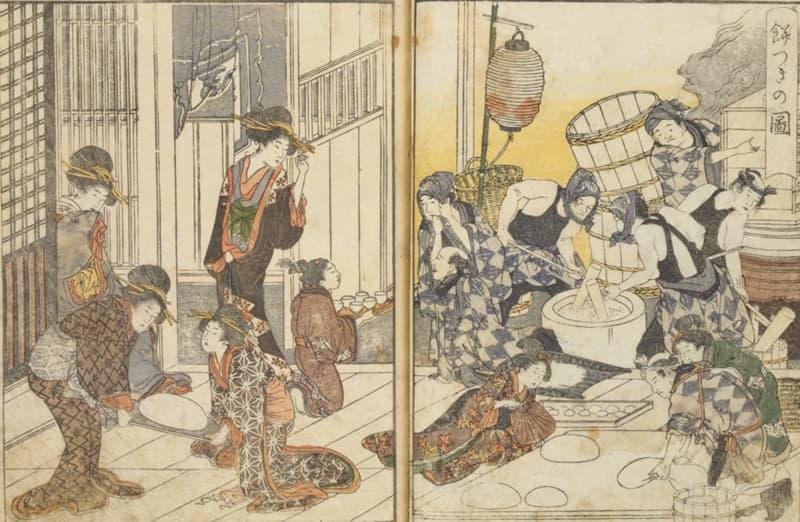

餅つきと豆まき

師走の風物詩といえば餅つきです。20日前後には、出入りの鳶(とび)の頭(かしら)が若い衆を引き連れ、杵と臼を担いで餅つきにやって来ます。

大見世では大量の餅を用意するため、明け六ツ(午前6時ごろ)から始めても引け四ツ(午後10時ごろ)までかかったと言われています。このころになると、遊女たちは正月松の内の期間中、自分たちを買い切りにしてほしいと、馴染み客に文を書くのに大忙しです。

現在の節分の豆まきは新暦2月4日ごろですが、旧暦では立春が正月前後に当たるため、節分は年内の行事でした。節分は大紋日となり、得意客がやってきて遊女に仕舞いを付ける、つまり買い切りにする習慣がありました。

大晦日

1年の締めくくりである大晦日には、獅子舞ならぬ狐舞(きつねまい)が吉原にやって来ます。狐の面をかぶって踊るもので、この狐に抱きつかれた者は近々身籠るという迷信があったため、若い遊女たちは追いかける狐から逃げ回りました。

妓楼(ぎろう)は店の前に高張提灯(たかはりちょうちん)を掲げ、馴染み客からの贈り物の来年用の夜具を積み上げ、店の繁盛ぶりを見せつけます。除夜の鐘が鳴り始めると同時に、細い篠竹(しのだけ)で編んだ新しい鬼簾(おにすだれ)を、ガラガラと景気良く音を響かせながら次々に降ろして行きます。

大晦日から新年へかけては、年越しの鐘を聞きながら、江戸市中から押し掛けた門付け芸人も一緒になり、一晩中大騒ぎしながら年を越すのでした。こうして吉原の1年が幕を閉じます。

おわりに

正月を迎える松飾りにも、吉原独自の飾り方がありました。12月25日から元旦までは、一対の松飾りを3尺(約90センチ)ほどの間を開け、内側、つまり妓楼側へ向けて飾ります。これは自分たちへ福が舞い込むようにとの願いからです。松飾りは御幣(ごへい)・大昆布・伊勢海老・ゆずり葉・だいだい・裏白と豪華に飾り立て、登楼してくる客の目出たい気分をさらに盛り上げました。【参考文献】

- 安藤優一郎『江戸の色町遊女と吉原の歴史』(株式会社カンゼン、2016年)

- 永井義男『吉原の舞台裏のウラ』(朝日新聞出版、2020年)

- 堀江宏樹『三大遊郭 三大遊郭 江戸吉原・京都島原・大坂新町』(幻冬舎、2015年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

コメント欄