吉原の四季(秋) 年中行事を言い立てて客に散財させる手口

- 2025/09/26

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

旧暦では7月ともなれば、それはもう早初秋。吹き始めた秋風に、夏枯れしていた吉原も息を吹き返します。それと同時に、客に特別料金を巻き上げる口実「紋日(もんび)」も復活します。

文月:7月

七夕の華やかさ

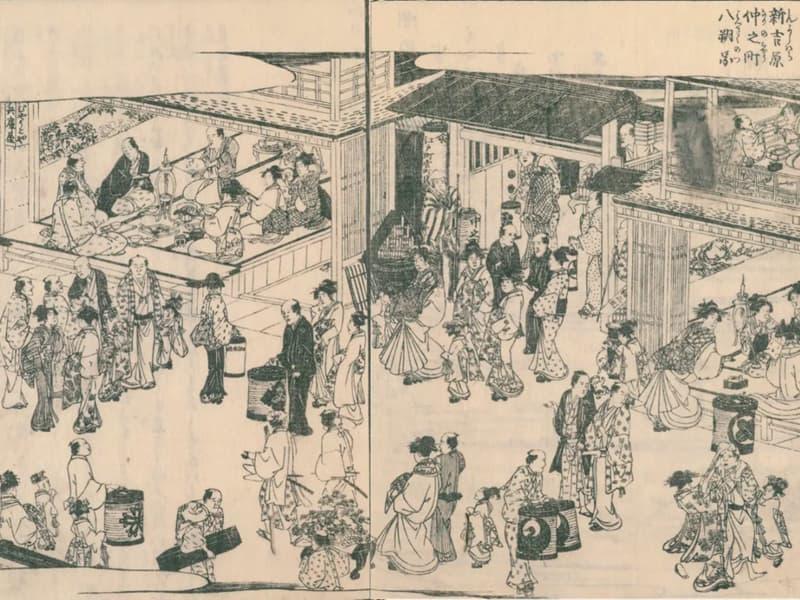

七夕の夕べには、妓楼の前に一般の家のように笹竹を立て、歌を書いた短冊を吊るしました。吉原の遊女たちは歌を詠める教養があったため、一般の江戸っ子たちも訪れ、歌を褒めたりけなしたりして楽しみました。また、吉原は行事のある日には大門を開放し、普段は登楼しない女性や子供なども招き入れました。これは、亭主をたぶらかす悪所という評判を少しでも和らげたいという思惑からです。いつもは入れない吉原の豪華で華やかな飾り付けや、並んだ屋台の軽食や菓子を、人々は楽しんでいました。

盆支度と年に二日の休日

12日は「草市」で、仲の町に盂蘭盆会(うらぼんえ)に備える草花や精霊棚の飾り物を売る盆支度の市が立ちます。一般には16日がお盆ですが、世間が休む時も商売を休めない吉原は、13日をお盆とし、この日は吉原全体が休みました。遊女たちにとって、これは正月元旦と並ぶ年に2日しかない貴重な休日です。三大行事の一つ「玉菊灯篭」

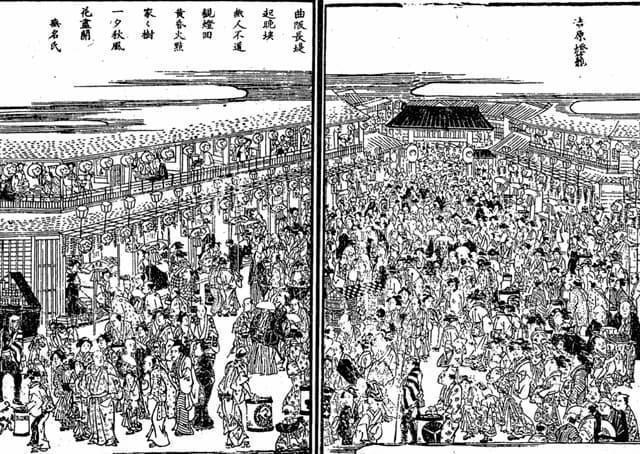

しかし、7月の行事で特筆すべきは、「玉菊灯篭(たまぎくどうろう)」でしょう。これは7月中を通して行われる吉原三大行事の一つで、享保の頃に現れた吉原屈指の名妓“玉菊”を偲ぶ行事です。角町の中万字屋の花魁だった玉菊は、才色兼備で接客も巧み、同僚や妓楼の雇人にも情け深い非の打ち所のない遊女でした。酒豪としても知られ、気風も良かった彼女は、客からの杯を断りませんでしたが、これが仇となって体を壊し、享保11年(1726)3月、25歳の若さで世を去りました。

彼女の面影を忘れられない奉公人や馴染み客が、その年のお盆に妓楼の軒下に流麗な灯篭を吊るして供養したのが始まりです。これが評判となり、以後、吉原の年中行事となりました。当初は玉菊を始めとする亡くなった遊女たちの霊を弔うための灯篭でしたが、年々趣向を凝らしたつくりものと呼ばれる飾り灯篭も吊るされるようになります。

「松魚にて 一つ呑むべし 玉菊忌」

と、酒井抱一の句にも詠まれています。

葉月:8月

爽やかな秋風が吹く仲秋8月は、華やかな行事が目白押しです。八朔の白無垢

8月1日の八朔(はっさく)には、遊女たちは白無垢の小袖を身にまとい、花魁道中も白無垢で行います。この慣習には以下のように諸説あります。- 徳川家康が八朔の日に江戸入りしたことにちなみ、その日に諸大名や旗本が白帷子(しろかたびら)を着て登城したのを真似たという説

- 日本三大遊郭の一つ、大坂新町の名妓・夕霧太夫が、派手な色使いの夏物を着る他の遊女の中で、季節を先取りした白小袖を着用して際立ったため、他の遊女も真似たという説

- 吉原の妓楼・巴屋の名妓・高橋太夫が病で臥せっていた際、馴染み客を迎えるにあたり、顔色の悪いのを目立たせないために白無垢を着て出迎えたところ、病で白く透き通る顔色に熱で薔薇色に染まった頬が映えた凄絶な美しさに、客も廓の人間も感嘆し、以来これを真似たという説

三大行事の一つ「俄(にわか)」

8月は1日から30日間、午後7時から11時頃まで仲の町通りを中心に「俄」が繰り広げられます。これは、仮装をした吉原芸者や幇間(ほうかん)、さらには普段は出入り禁止の江戸市中の芸人が、笛や鉦(かね)・お囃子を連れて、手踊りや芝居の有名な一場面を演じながら練り歩くものです。吉原の大見世は踊り屋台を繰り出し、明々と灯された行燈(あんどん)の下で踊り騒ぐ様子は、大変賑やかな催しだったそうです。

春の夜桜・夏の玉菊灯篭とともに吉原三大行事に数えられ、様々に趣向を変えて行われる芝居は、通行切手を持って見物に訪れる市井の女性や子供たちで大賑わいでした。元々は、芝居好きの茶屋や楼主(ろうしゅ)が集まり、即興の狂言を披露したのが始まりだと言われています。

仲秋の名月と片月見

15日の仲秋の名月は大紋日です。この日に登楼した客は、翌月13日の「後見の月」にも揚がらないと、縁起が悪い片月見(かたつきみ)だと馬鹿にされました。遊女もそんな格好悪いことにはなりたくないと、抹茶を入れた棗(なつめ)を客に贈り、13日の再会をせがみます。これは上級遊女が馴染み客に贈る夏の贈答品で、後には「観月杯」という盃に変わります。15日も13日も大紋日で揚げ代は倍額になるため、客も考えどころでした。長月:9月

9日の重陽の節句には、部屋持ち遊女は菊の花を飾り客を歓待し、花びらを浮かべた菊酒で粋なもてなしをします。この日は衣替えで、単衣(ひとえ)から袷(あわせ)へと変わり、この日以降遊女は冬衣装になります。重陽の節句は宮中では大切な節会で、清少納言も『枕草子』に記していますが、咲き始めた菊の花に真綿を被せて夜露を吸い取らせ、その綿で体を拭って長寿を願いました。この真綿を「菊の被綿(きせわた)」と言います。このような風流な行事は、早速吉原に取り入れられ、真似事をすることで客に大宮人気分を味わわせました。

おわりに

季節を先取りして客を楽しませるのが吉原の流儀です。客にしても、大枚をはたいて座敷に上がっても、遊女たちが一年中同じ着物で部屋のしつらえも同じでは興ざめしてしまうでしょう。春夏秋冬、季節を先へ先へと取り入れ、掛け軸に生け花、禿(かむろ)や新造(しんぞう)の着物にまで気を配るのが吉原大夫の務めでした。そして、これらにかかる費用はすべて太夫の持ち出しであったため、いくら稼いでも借金は増える一方だったのです。【参考文献】

- 安藤優一郎『江戸の色町遊女と吉原の歴史』(株式会社カンゼン、2016年)

- 永井義男『吉原の舞台裏のウラ』(朝日新聞出版、2020年)

- 堀江宏樹『三大遊郭 三大遊郭 江戸吉原・京都島原・大坂新町』(幻冬舎、2015年)

コメント欄