豪華絢爛な吉原の知られざる裏側…寿司屋から肥汲みまで、江戸の商売人列伝

- 2025/08/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

吉原はその中で完結した1つの街でした。遊女たちは吉原の外へ出るのは固く禁じられていましたから、彼女たちの日々の暮らしを支える体制が吉原内で整えられていました。郭内で用意できないものは吉原出入りの職人や商人、吉原御用達とも言うべき人々が支えていました。

寿司屋・蕎麦屋・卵売り・菓子屋

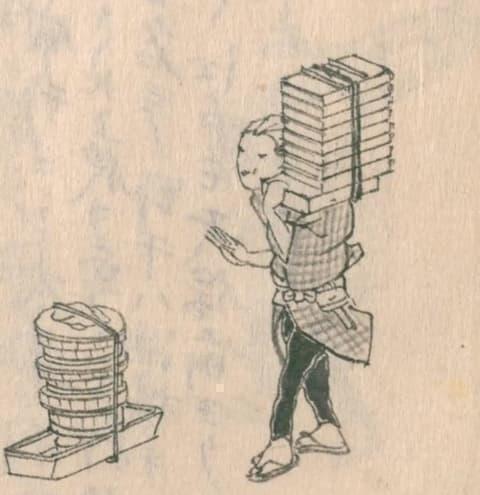

狭い場所に大勢の人間が住み、金遣いの荒い者もいて、おまけに遊女の前で見栄を張りたい客もいる吉原。まさに行商人の良い稼ぎ場です。吉原には様々な行商人が車を引き、屋台を担いでやって来ました。大門を出られない遊女には、小間物や化粧道具をあれこれ品定めするのも大きな楽しみでした。客への文を書くための巻紙も遊女たちが用意しなければなりません。食べ物売りも頻繁にやって来ます。

当時、鶏の卵は高価なものでしたが、「精が付く」として吉原ではよく売れました。「たまぁご、たまごぅ」と売り歩く卵売りを禿(かむろ)が「向こうの人、向こうの人」と呼び止めます。これは吉原独特の呼び方です。

夜鷹蕎麦(よたかそば)も場所柄、夜明けまで商売しており、「鯵のすぅ、こはだのすぅ」と寿司も人気でした。女性が多い場所がら、菓子売りも岡持ちを下げて来ます。

呉服屋・小間物屋

現代でも服や小物のウィンドウショッピングは楽しいもの。まして籠の鳥の遊女にとって、商人が並べる美しい品物をあれこれ見定めするのは大きな楽しみでした。呉服屋にとって江戸城大奥や大名屋敷の奥向きと共に、吉原は最大の得意先です。遊女としての格が上がれば、それに相応しい着物をあつらえねばなりません。持ち込まれた反物を見比べますが、年に何度か楼主があつらえてくれる着物以外、すべて遊女が自前で買う決まり。お気に入りの反物を選びながらも客にねだる祝儀を計算します。

紅や白粉・髪飾りも同様に自前です。小間物屋が並べるお洒落アイテムも遊女の持ち出し、小間物屋は折れた櫛(くし)や簪(かんざし)の修理も引き受けました。

貸本屋・文使い

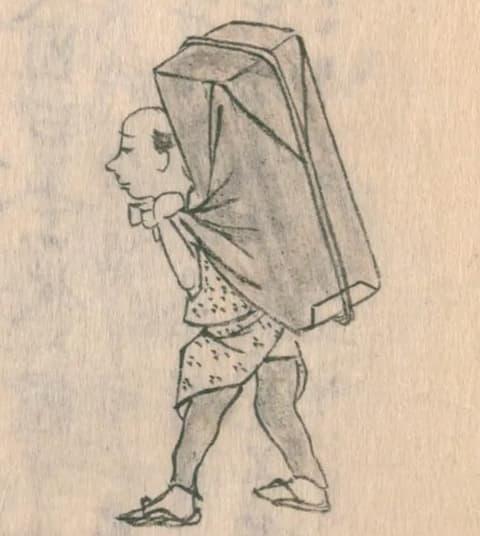

吉原の遊女は客に「会いに来て」の文を送らねばなりませんから、読み書きを仕込まれました。なのでたいていの遊女は本も読めば俳句の一つも作ります。自由に物見遊山や芝居見物のできない遊女たちにとって、本を読むのは大きな娯楽でした。元禄のころになると、江戸の街でも貸本屋が大盛況となり、吉原も良い得意先でした。貸本屋も稼ぎになると、細長い櫃(ひつ)を大風呂敷に包み、自分の頭より高く背負ってせっせと妓楼(ぎろう)をまわります。

遊女と客の文のやり取りは、船宿や引手茶屋も行いましたが、専門に頼まれたのが文使いです。遊女から預かった文を客に、客から預かった文を遊女に届けます。風呂敷包みを担いで「文使い、松葉屋よろしゅう、大黒屋よろしゅう」などと声をかけながら文を託されるのを待ちます。

この商売の肝心なところは、客の家族に気付かれないように文を受け渡しすることです。本人に直接手渡さなければなりませんが、モノを尋ねるふりをして見つからぬよう、そっと手渡しました。

火の番・喜助・付馬

火の番は吉原の町内で雇いました。江戸は火事の多い街でしたが吉原も何度も火事を出しています。記録に残っているだけでも23回の火事を起こし、そのうち13回は遊女による放火でした。この苦界から抜け出るのが無理ならいっそみんな燃やしてしまえ、と思ったのでしょうか。それはともかく、火の番は印半纏(しるしばんてん)に紺の腹掛け・股引・三尺帯の出で立ちで、片手に提灯(ちょうちん)もう片手で金棒の先に付いた輪をじゃらじゃら鳴らしながら「火の用心さっしゃいましょー、二階をまわらっしゃいましょー」と呼ばわりながら深夜の吉原をまわります。

喜助(きすけ)は遊女が客の相手をする妓楼2階専門の下働きです。深夜の廊下で時間を告げる拍子木を打ってまわったり、客との揉め事の仲裁や、遊女と客が1つ蒲団で睦言(むつごと)を囁いている枕元の行燈(あんどん)に油を注いで回るなど、雑用を一手に引き受けました。面倒な客の相手もせねばならず、度胸がすわってないと務まらない仕事と言われます。

付馬(つけうま)は客の持ち合わせがない時、遊んだ金を受け取りに客の家まで付いて行きます。少額なら妓楼の若い者が出向きますが、値が張る時や客のタチが悪く「こいつゴネそうだな…」と思われる時に外部の付馬が引き受けます。付馬は客が払うまで付いて回り、金を受け取ると何割かを自分の取り分として差し引き、残りを妓楼に渡します。彼らは郭内に住まずに浅草田町辺りに住んでいました。

物乞い・易者・按摩

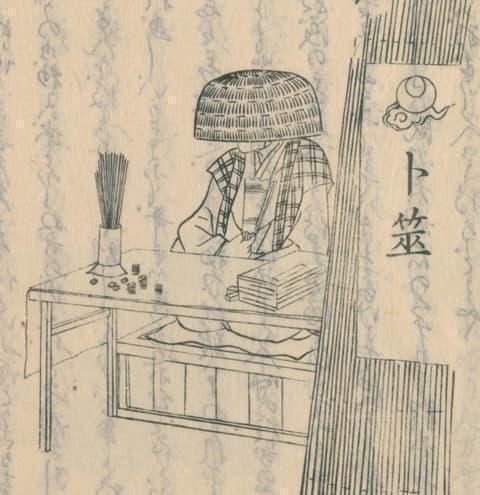

妓楼には虚無僧や托鉢僧(たくはつそう)・願人坊主など、さまざまな物乞いもやって来ました。遊びに来るぐらいだから客の懐は豊かだと思ったのでしょう。入口の暖簾(のれん)の処にたたずみ、喜捨(きしゃ)を求めます。楼主も人前で無下に追い返すのも具合が悪いと「あの子や、そこへしんぜろ」と一文銭を投げたりします。“あの子”とは禿を呼ぶ言い方で、禿に銭を渡して喜捨させます。遊女は自分ではどうにもならない身の上だったので、自分の運命を占ってもらうのが好きでした。八卦(はっけ)や手相見・人相見などがありましたが、ひっくるめて“占屋(うらや)さん”と呼ばれます。吉原の通りを歩きながら遊女の声がかかるのを待ち、張り見世の格子の間から手相や人相を見ました。

按摩(あんま)には目の見える者も見えない者もいましたが、これも通りを歩きながら「あぁんま、はぁーり」「あんま、はりの治療」と声を張り上げ、お呼びのかかるのを待ちます。楼主や遊女の治療を行い、客に呼ばれて座敷にも上がり、揉み治療や鍼治療を施しました。

おわりに

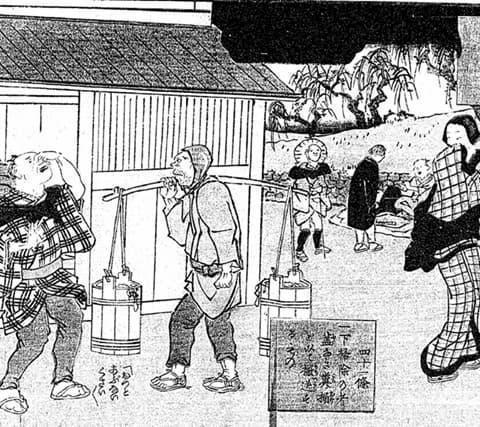

当時、下水道などはなく、排せつ物の処理は外部からの肥汲みに頼っていました。幸い“吉原田圃”というぐらい田畑に囲まれた立地なので、近在の農民が夜の明けるのを待ちかねて天秤棒で肥桶を担いでやって来ます。

江戸時代の下肥は田畑の大切な肥料として、結構な値段で取引される立派な商品です。時には農民の間で奪い合いまで起きたぐらいです。吉原の大見世ともなれば遊女や奉公人など100人近くが一つ建物に暮らしており、多くの客もやって来ますから毎日汲み取らねばたちまち溢れてしまいます。農民から見れば効率よく肥料が手に入る上得意でした。

【主な参考文献】

- 安藤優一郎『江戸の色町遊女と吉原の歴史』(株式会社カンゼン、2016年)

- 永井義男『吉原の舞台裏のウラ』(朝日新聞出版、2020年)

- 永井義男『図説吉原入門』(学研プラス、2008年)

コメント欄