織田信長はなぜ比叡山を焼き討ちに?無宗教者、無神論者説を覆す信長の真意とは

- 2025/09/29

渡邊大門

:歴史学者

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

信長は無宗教者、無神論者だったのか

織田信長が比叡山延暦寺を焼き討ちにした理由は、無宗教者、無神論者だったからで、宗教弾圧の一環であると考えられてきた。後述するとおり、信長は比叡山を焼き討ちした際、僧侶や女子供を皆殺しにしたのだから無理からぬところである。しかし、最近の研究によると、信長は無宗教者でも無神論者でもなく、ましてや比叡山の焼き討ちを宗教弾圧とは考えていない。信長の真意はどこにあったのだろうか。最初に、信長が無宗教者、無神論者だったという説について考えてみよう。

フロイスの『日本史』には、

「彼(信長)は良き理性と明晰な判断力を有し、神および仏のいっさいの礼拝、尊崇、ならびにあらゆる異教的占卜や迷信的慣習の軽蔑者であった」と書かれている。この記述は、信長が無神論者とされる根拠である。

『日本史』の別の箇所には、

「(信長は)霊魂の不滅、来世の賞罰などはないと見なした」と書かれており、信長の無神論者を裏付ける根拠とされている。信長を無神論者とするのは『日本史』だけで、日本側の史料には書かれていない。

実は、『日本史』には、

「当初名目上(信長)は法華宗に属しているように見せていたが、顕位(高い位。この場合は右大臣)に就いて後は自惚れ、自分を総ての偶像より上位に置き、若干の点で禅宗の考えに同意して(後略)」という一節がある。

この記述によると、信長は法華宗を信仰しているように見せかけていたが、実は禅宗を信仰していたようである。フロイスはあたかも信長が無神論者のように書いているが、実際は仏教を信仰していたのだから、明らかに矛盾しているといわざるをえない。

天正4年(1576)、信長は安土城(滋賀県近江八幡市)を築くと、城下に臨済宗妙心寺派の寺院の摠見寺を移築し、織田家の菩提寺とした。信長が無神論者だったならば、菩提寺を移築しなかったはずである。信長は当時の普通の人々と同様に、仏教を信仰していたことが明白なのである。

比叡山の焼き討ちの経過

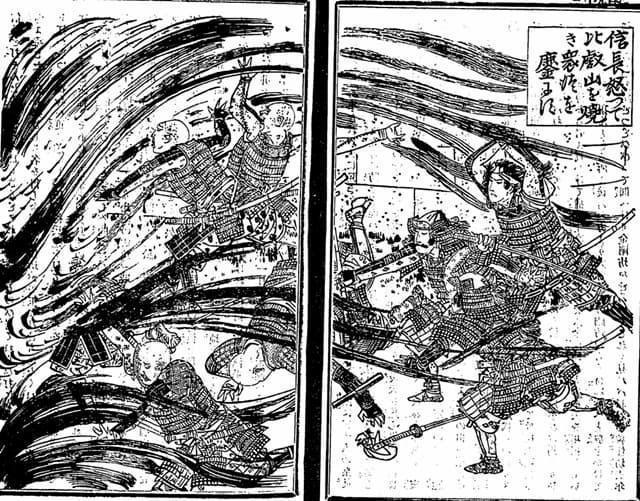

元亀2年(1571)9月、信長は比叡山焼き討ちを行った。信長勢が坂本・堅田(滋賀県大津市)付近に火を放つと、比叡山に攻め込んだのである。その様子は、『信長公記』に次のように書かれている。九月十二日、叡山を取詰め、根本中堂、山王二十一社を初め奉り、零仏、零社、僧坊、経巻一宇も残さず、一時に雲霞のごとく焼き払い、灰燼の地と為社哀れなれ、山下の男女老若、右往、左往に廃忘を致し、取物も取敢へず、悉くかちはだしにして八王子山に逃上り、社内ほ逃籠、諸卒四方より鬨声を上げて攻め上る、僧俗、児童、智者、上人一々に首をきり、信長公の御目に懸け、是は山頭において其隠れなき高僧、貴僧、有智の僧と申し、其他美女、小童其員を知れず召捕り(以下略)

この記述から放火だけでなく、人々を大量虐殺したことが判明する。死者の数は、フロイスの書簡には約1500人、『信長公記』には数千人、『言継卿記』には3000~4000書かれており、必ずしも一致しない。いずれにしても、相当な数の人間が亡くなったのは間違いない。坂本周辺に住んでいた僧侶や住民たちは、日吉大社の奥宮の八王子山に逃げ込んだが、信長の軍勢によって虐殺されたのである。

信長による比叡山焼き討ちは、これまでどう理解されてきたのか。まず、当時の人々が信長による焼き討ちをどう考えていたのか確認しよう。『言継卿記』(山科言継の日記)には、

「仏法破滅」と焼き討ちを非難した。仏法とは仏教であり、王法とは政治、世俗の法、慣行のことである。

「王法いかがあるべきことか」

中世をとおして、天台宗の比叡山延暦寺は宗教的権威として恐れられ、公家、武家を問わず誰も手出しをできなかった。しかし、信長はその権威を否定するため、あえて焼き討ちを敢行したと評価された。それは、信長の革新性や無神論者を裏付けるものであると、長らく評価されてきたが、今では疑わしいとされている。

信長はどう考えていたのか

信長自身は、比叡山焼き討ちをどう考えていたのか。『信長公記』には、当時の比叡山延暦寺の状況について、次のように記している。山本山下の僧衆、王城の鎮守たりといえども、行躰、行法、出家の作法にもかかわらず、天下の嘲弄をも恥じず、天道のおそれをも顧みず、淫乱、魚鳥を食し、金銀まいないにふけり、浅井・朝倉をひきい、ほしいままに相働く。

この記事によると、延暦寺の僧侶らは宗教者としての本分を全うしておらず、放蕩三昧の生活を送っていたようだ。延暦寺の僧侶らの生活が乱れていたことは、『多聞院日記』にも似たようなことが書かれている。そのうえで、比叡山は信長に敵対する朝倉氏、浅井氏に味方したのである。信長は僧侶らが放蕩三昧の生活を送り、あろうことか信長の敵対勢力に与同したので、比叡山を焼き討ちにしたと考えられる。

前年の元亀元年(1570)、朝倉氏・浅井氏と交戦していた信長は、比叡山延暦寺に次のように通告していた(『信長公記』)。

(1)信長に味方をすれば、山門(比叡山)領を返還すること。

(2)一方に加担せずに、中立を保つこと。

(3)(1)(2)を聞き入れないなら、根本中堂を焼き払うこと。

結局、比叡山の衆徒は信長に答えることなく、朝倉氏、浅井氏に与同した。信長は比叡山が要求を飲まなかったので、比叡山の焼き討ちを決意したのである。

まとめ

間違えてはいけないのは、信長が仏教を否定したのではないことである。仏教者たる比叡山延暦寺の僧侶は、その本分を忘れて修学に励まず、放蕩生活を送っていたことに加え、信長に敵対する勢力に加担したから、焼き討ちにされたのである。永享7年(1435)、6代将軍足利義教は比叡山衆徒の行動に制裁を加えた。義教は比叡山の宗教的権威を否定するため、あるいは仏教を否定するために比叡山に制裁を加えたのではなかった。

信長による比叡山焼き討ちは、比叡山の宗教的権威の否定、仏教の否定と考えられ、信長が無神論者であること、その革新性を裏付ける行動と評価された。しかし現在、信長にはそういう意図がなかったと指摘されているのは、ここまで説明したとおりである。

コメント欄