なぜ織田信長は足利義昭を推戴して上洛し、室町幕府を再興したのか?

- 2025/07/09

渡邊大門

:歴史学者

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

織田信長と足利義昭の上洛

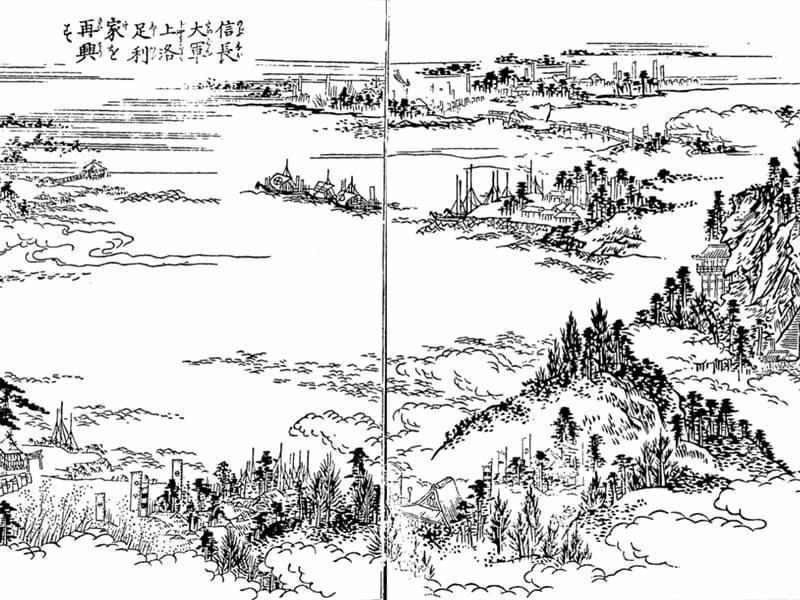

織田信長は父の信秀から家督を継承すると、瞬く間に尾張統一を成し遂げた。さらに、今川氏、斎藤氏ら名立たる大名との戦いに勝利すると、尾張から美濃へと居城を移したのである。それは、まさしく上洛を見据えたものだった。当時、足利義昭は越前の朝倉氏のもとに身を寄せ、一刻も早い上洛と室町幕府の再興を望んでいたが、朝倉義景の腰はなかなか重たかった。そこで、義昭は義景に見切りをつけると、信長に上洛を支援してほしいと依頼したのである。

永禄11年(1568)7月、義昭は越前を出発すると、信長が待つ美濃国立政寺(岐阜市)を訪れた(『信長公記』)。同年9月、信長は義昭を奉じて上洛するため、近江国の六角承禎(義賢)に協力を求めた。

ところが、承禎は好条件を示されたにもかかわらず、三好三人衆との関係を重視して、信長からの申し出を拒否したのである。信長は観音寺城の戦で承禎を打ち破ると、そのまま京都を目指した。

同年10月、上洛した信長は、敵対する畿内近辺の三好三人衆らの諸勢力を攻略することに成功した。当初、敵だった池田勝正や松永久秀は、信長の威勢を恐れて従うことになった。畿内周辺は信長により平定されたので、義昭は念願の入京を果たしたのである。

室町幕府の再興

かつて、信長が義昭を奉じて入京した理由は、最初から義昭を傀儡とし、用済みになったら放逐する計画があったからだという説があった。つまり、信長の天下取りは、計画的なものだったということである。しかし、信長が最初から天下取りを考えていたならば、入京した時点で義昭を追放すれば済む話である。信長の軍事行動は、室町幕府再興を目指す義昭のためであり、その事実が信長の軍事行動の正当性を担保したのだろう。以上の点は、後述することにしよう。

同年10月18日、義昭は正式に将軍宣下を受け、念願だった室町幕府の再興を果たした。ところが、すでに指摘されているように、将軍宣下の前から義昭が「室町殿(=将軍)」と称されていたことに注意すべきだろう。

こうした例は、六代将軍・足利義教のときにも見られる。前将軍の義持の没後、義教が籤によって後継者に選ばれたが、義教は法体(剃髪したお坊さんの姿)だったため、朝廷から将軍宣下を受けることを拒絶された。したがって、義教は新将軍とみなされつつも、ある程度髪が生え揃うまで、将軍宣下はお預けとなったのだ。

要するに、周囲の人々が義昭を将軍であるとみなすことが重要であり、義昭は流浪の段階から将軍と認識されていた。入京した義昭は将軍宣下を受けたので、その時点で正式にその地位を認められたことになろう。

上洛は信長の天下取りの作戦だったのか

永禄11年に信長は義昭を奉じて入京し、義昭を将軍の座につけ室町幕府を再興した。ところが、先述のとおり、それは自身が天下を取るための布石だったと主張する論者も存在した。つまり、義昭は傀儡に過ぎなかったというのであるが、現在では否定的な論者も少なくない。戦国期以降、室町幕府は衰退の一途をたどるが、将軍は各地の戦国大名に官職の授与の斡旋を行い、また大名間の紛争調停を行うなどしていたので、決して存在感がなかったわけではない。現在では、将軍を無力とする見解に対して、研究者から数多くの疑義が提起されている。将軍はさまざまな行為を通して、強い存在感を示したのだ。

結論を先取りすると、信長が義昭を奉じて上洛したのは、「天下(=畿内)」の静謐であり、それは朝廷への奉仕にも貢献するものだった。信長は畿内の平和と秩序の維持を考え、かつての管領のような立場で義昭を支えようとしたのだ。

ところが、信長の考えとは裏腹に、義昭は十分に朝廷への奉仕することなく、あろうことか最後は信長に挙兵するありさまだった。当時、上に立つ者には「器量(=能力、手腕)」が求められていたが、義昭にはそれがなかったので、信長から天正元年(1573)に追放されたのである。

信長が義昭の代わりに「天下(=畿内)」の静謐を代行したというのが、ことの顛末の真相であろう。それは決して、信長の計画的なものではなかった。以下、その流れを追うことにしよう。

自覚がなかった義昭

入洛時の信長は、義昭と協力して天下(=畿内)の安泰を図ろうとした。単独で天下を掌握しようとしていたとは考えられない。しかし、義昭は室町幕府の再興を果たして安心したせいか、大いにはしゃいでいた節がある。将軍宣下を受けた直後の同年10月22日、義昭は十三番の能楽の興行を命じたが、信長はまだ隣国の平定が終わっていないという理由で、十三番から五番に短縮させた。(『信長公記』)。信長の目的は室町幕府の再興だけでなく畿内平定にもあったので、義昭の呆れた行為に釘を刺したと考えられる。

その後、義昭は信長に感謝の意を伝えるため、信長に副将軍か管領職を与えようとしたが、信長は辞退した(『信長公記』)。永禄12年(1569)3月、正親町天皇は信長を副将軍に任じるため、勅旨を下したが、最終的に信長からの回答はなかった(『言継卿記』)。回答がないというのは、断わったということになろう。

信長が副将軍の職を断った理由は不明であるが、少なくとも信長が義昭の配下になることを嫌ったのはたしかに違いない。信長は義昭に対して、あくまで対等という立場で接して行こうと考えていたのではないだろうか。

ただ、副将軍を受けない旨を回答すると、正親町の心証を悪くする、そこで、明確に答えないことによって、暗に「受けない」という気持ちをあらわしたのではないだろうか。

まとめ

義昭は室町幕府を再興した達成感もあったのか、いささかはしゃぎすぎの印象がある。一方、信長は次の目標に目を向け、副将軍や管領の任命さえも断り、至って冷静であった様子がうかがえる。2人の目線は、別の方向を向いていた。こうした2人の志向性の相違は、のちのちに確執を生む要因となり、天正元年(1573)にその関係は決裂した。その結果、義昭は京都から放逐され、室町幕府は滅亡した。とはいえ、義昭は決して幕府再興を諦めていなかったのである。

コメント欄