最期は釜茹で 安土桃山時代の大泥棒・石川五右衛門の正体とは?

- 2025/01/29

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

幼い息子もろとも釜茹でにされた最期が衝撃を与え、浄瑠璃や歌舞伎の題材としても取り上げられ、大衆の人気を集めてきた五右衛門。その素性は謎に包まれています。今回は日本を代表する大泥棒、石川五右衛門の生涯や逸話を深堀りしていきたいと思います。

謎に包まれた安土桃山時代の義賊

石川五右衛門が活躍した安土桃山時代(1568~1600)には、天下統一を果たした織田信長や、その後を継いで太閤になった豊臣秀吉が政治の実権を握っていました。石川五右衛門の生誕は弘治4年(1558)、織田信長が天下人になる約10年前に遡ります。詳細な出自はわかっておらず、前身は忍者だった、盗賊の一家を率いる大親分だった、など諸説あります。

石川五右衛門の行状に言及しているのは安土桃山時代に来日したスペイン人貿易商、ベルナルディーノ・デ・アビラ・ヒロン。彼が書いた『日本王国記』には、五右衛門の処刑の模様が事細かに綴られていました。

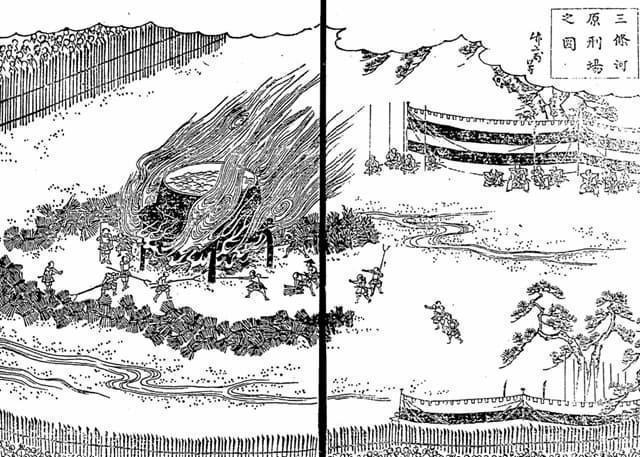

ベルナルディーノは1594年の夏に京都三条河原にて、盗賊の頭目15人が、油で満たした「釜茹で(かまゆで)」で殺される様子を目撃したのです。その中には盗賊の親族に当たる幼子1人も含まれていました。公家の山科言経が綴った『言経卿記』にも、文禄3年(1594)に同所で処刑された盗賊の記述が見られます。

「釜茹で」とは油や湯を滾らせ、罪人を生きたまま煮殺す残酷な刑罰。殷の紂王が伯邑考に下した刑としても有名です。日本では釜煎(かまいり)とも呼ばれ、戦国時代に多く行われました。武将・前田利家は一揆を企てた百姓1000人を釜煎に処し、美濃の蝮の異名で恐れられた信長の舅・斎藤道三は、罪人の親族に釜を炙る火を焚かせたと言われています。

悪魔的な発想に戦慄を禁じ得ません。

話は変わって、豊臣政権下の京都・大阪では、巾着切りの犯罪が横行していました。当時の秀吉は朝鮮出兵の損失を補填する為、地方の百姓から年貢を取り立て、都市部の町人に重税を課していました。結果として民の不平不満は募り、権力者を狙った五右衛門が英雄に祭り上げられたのです。

巾着切りはスリと同義ですが、その実態は徒党を組んで恐喝・強盗・殺人に精を出す凶悪な窃盗団でした。都を荒らし回っていた彼等の下っ端を捕まえて拷問した所、15人の大頭目の存在が浮上。頭目1人あたり30~40人の手下を束ねていたので、常時600人が活動していた計算になります。その総元締めが石川五右衛門でした。

元は忍者!?豊臣秀吉が恐れた男

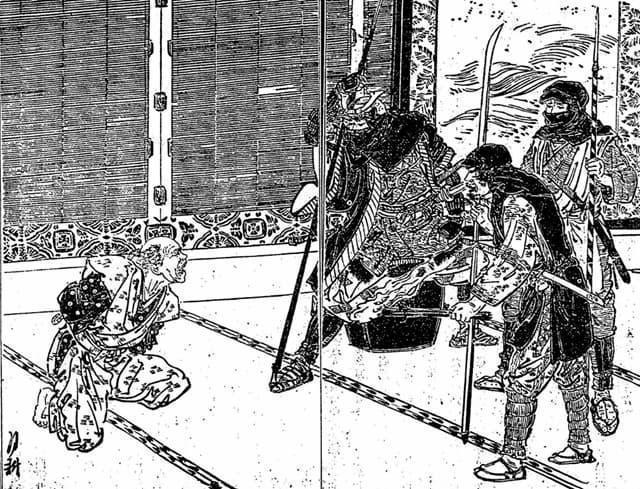

秀吉の逆鱗に触れた石川五右衛門とは一体何者なのでしょうか?最も有力視されているのが伊賀の抜け忍説。戦乱の世の終焉に伴い、仕事を失った忍者の一部が身を持ち崩したと考えるのはさほど不自然ではありません。もとより伊賀忍は傭兵の性質が強く、諜報・暗殺を主とする、戦国の汚れ仕事を担ってきました。その経験値は現場の下見と盗みをこなす、泥棒のスキルに流用可能なもの。

『賊禁秘誠談』で五右衛門の師匠に据えられた百地三太夫のモデルは、天正伊賀の乱で織田信長と戦った伊賀の喰代・百地丹波(ももじ たんば)。弓矢の達人として名高い彼は、天正9年(1581)の伊賀の乱にて柏原城に立て籠もり、信長をさんざん手こずらせました。

……が、創作上の五右衛門は三太夫の女房を寝取って出奔。逃亡時のいざこざがもとで師の愛妾まで殺害しているとあって、恩知らずの誹りは免れません。

三好政権を築いた三好氏の家臣・石川明石の息子説や、丹後国の豪族・石川左衛門尉秀門の次男、石川五良右衛門説も無視できません。後者の説では秀吉に与した細川藤孝の姦計で父を殺された上、拠点の伊久知城を攻め落とされ、命からがら落ち延びたことになっています。これが本当なら秀吉は親の仇に当たる為、世直しの大義名分と共に、私怨を抱いたとしても納得できますね。

一族郎党極刑 力尽きるまで息子を抱え上げた親心

石川五右衛門率いる盗賊一味は文禄3年(1594)、五奉行の1人・前田玄以によってお縄になりました。お上に捕まった五右衛門は市中引き回しに遭い、三条河原の橋の袂に一族郎党ともども晒されます。当日には多くの見物人が詰めかけ、希代の大悪党の最期を目に焼き付けようとしました。

五右衛門は油で煮られながらも、息絶えるまで我が子を持ち上げ続けました。彼の最期には諸説あり、「熱さに耐え切れず子を踏み台にした」「ひと思いに楽にしてやろうと頭を沈めた」と語る者もいます。非業の死を遂げた石川五右衛門は、処刑から180年を経た江戸時代に、歌舞伎の主役として見事返り咲きました。

「絶景かな絶景かな 春の眺めは価(あたい)千金とは小せえ小せえ この五右衛門には価万両」

芝居帰りの江戸っ子たちは、上記の『楼門五三桐』の名台詞をこぞって口ずさみ、巷には仁王立ちの五右衛門が息子を抱え上げる錦絵が出回ります。一連の五右衛門物は、庶民に喝采をもって迎えられました。

鴨川の七条辺が「釜が淵」と名付けられたのは、処刑の翌年の洪水で、鴨川に捨てた釜がそこに流れ着いたから。正確には鴨川と高瀬川の合流地点から約300メートル遡った場所になるので、興味がある方は見学してください。

回収後の釜は、長い間その歴史的価値に気付かれず、奈良監獄の隅に放置されていました。視察時にそれを発見した人物こそ、明治の監獄事務官・小河慈次郎。小河は部下に命じて釜を東京に運び、全国各地の展覧会に貸し出したものの、2度の大戦を挟んで再び行方知れずになってしまいました。

コメント欄