大河ドラマ「べらぼう」 徳川将軍家による日光社参とは何か

- 2025/02/10

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

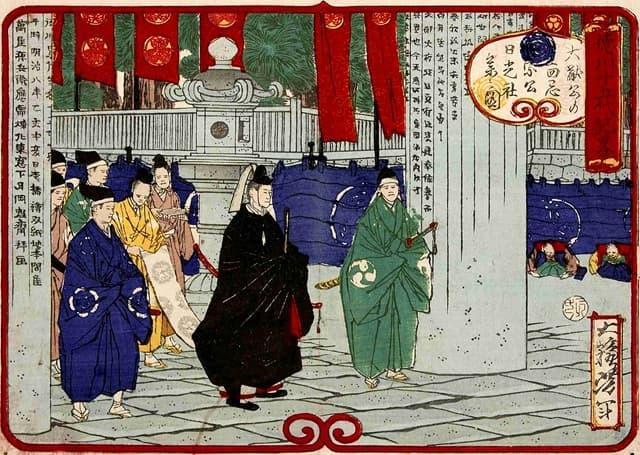

大河ドラマ「べらぼう」第6回は「鱗剥がれた『節用集』」。10代将軍・徳川家治の日光社参(日光社参とは日光東照宮に参詣すること)の件が描かれていました。

安永5年(1776)4月、家治は日光東照宮(祭神は初代将軍・徳川家康)に社参します。江戸時代、徳川将軍家による日光社参は19回行われました。

歴代徳川将軍の中で、最も日光社参を行ったのが、3代将軍の徳川家光です。家光は10回も日光に社参しています。家光は家康の孫であり、家康を尊敬し、家康の霊夢を見たとも言われています。また日光東照宮の増改築も命じていますので、回数が最も多いのは当然と言えば当然かもしれません。次に日光社参が多いのが、2代・徳川秀忠で4回です。秀忠(家光の父)は家康の3男ですが、その後継者となっています。

それはさておき、日光社参は、その大半は秀忠・家光親子の時に行われたのです。家光の長男で4代・徳川家綱は2度、社参していますが、5代・徳川綱吉(家綱弟)は日光社参を行わず。幕府財政に余裕がなかったのです。6代・家宣、7代・家継も日光社参はしていません。

日光社参が復活したのは8代・徳川吉宗の時でした。吉宗の社参は1度ですが、供奉人は13万3000人、人足を含めた総数は22万8306人、馬は32万5900匹という壮大で大規模なもの。徳川家の法要としての意味合いから、将軍の権威を示すための行事に日光社参は変質したのです。また将軍の日光社参は軍事行動と同じとされ、供奉する大名は軍勢を率いていました(領知高に応じた軍勢を率いた)。合戦に行くのと同じ支度で臨んだのです。

10代・家治の日光社参の際には、老中首座の松平武元や老中の田沼意次も供奉していました。安永元年(1772)、意次は老中に就任していますが、老中として軍勢を率いて将軍の日光社参のお供をしたことに誇らしい気持ちを抱いたかもしれません。

コメント欄