大河ドラマ考証家も絶賛!発掘調査で見えてきた愛知の秘城「岩崎城」の見どころは?

- 2025/09/24

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

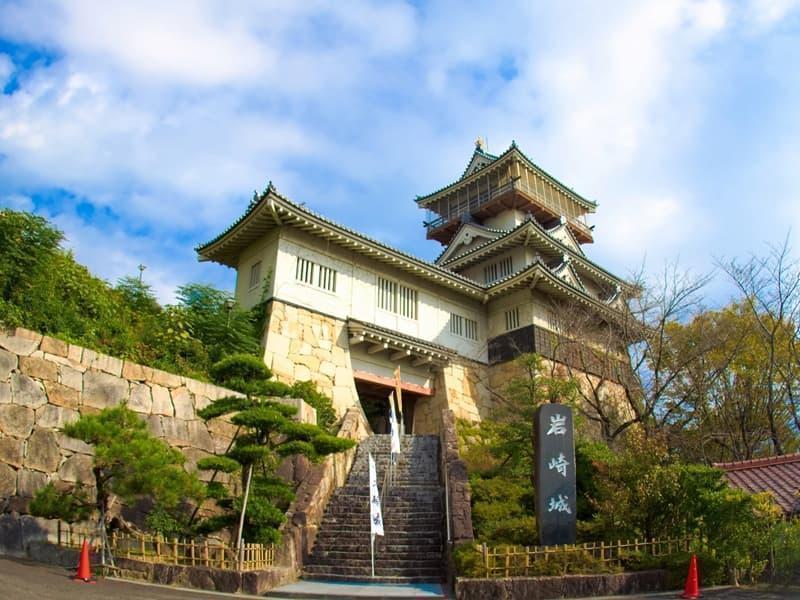

2024年大河ドラマ「光る君へ」の建築考証を担当した三浦正幸氏(広島大学名誉教授)が絶賛する城、それが愛知県日進市にある岩崎城です。戦国時代の城跡を今に伝える重要な地であり、天正12年(1584)の小牧・長久手の戦いでは、激戦の舞台となりました。現在は岩崎城址公園として整備され、日進市のシンボルである展望塔が訪れる人々を出迎えます。

この記事では、日本の歴史を大きく変えたとされる小牧・長久手の戦いを軸に、岩崎城の魅力と歴史的価値を掘り下げていきます。

この記事では、日本の歴史を大きく変えたとされる小牧・長久手の戦いを軸に、岩崎城の魅力と歴史的価値を掘り下げていきます。

岩崎城と城主・丹羽氏

岩崎城は、現在の愛知県日進市にあった城で、その築城年代は定かではありませんが、享禄年間(1528~32)にはすでに存在していたと考えられています。城主の丹羽氏は、清和源氏・足利氏の一族である一色氏の分流とされる説もありますが、もともと尾張国丹羽郡一帯に住んでいた豪族「丹波氏」の子孫と考えられており、発祥地は現在の日進市折戸町寺脇・中屋敷付近といわれています。

天文7年(1538)頃、本郷城(現在の日進市本郷町鴻土)を拠点としていた土豪・丹羽氏清が岩崎城に入城し、以降、丹羽氏の居城となりました。岩崎城は、戦国時代の尾張地域において重要な役割を果たした城であり、その歴史を語るうえで欠かせない存在です。

小牧・長久手の戦いと岩崎城の攻防

天正12年(1584)、織田信雄・徳川家康連合軍と羽柴秀吉軍が激突した「小牧・長久手の戦い」。この戦の中で、岩崎城は重要な局面を迎えます。城主の丹羽氏次(にわ うじつぐ)は、本能寺の変後、信長の次男・信雄(のぶかつ)に従っていました。

岩崎城への池田軍の侵攻

3月17日、氏次は約700名の兵を率いて小牧山へ出陣。弟の氏重を城代とし、その補佐役に長久手城主の加藤景常(かとう かげつね)を据え、約200名の兵に城の防衛を任せました。4月9日午前4時頃、秀吉方の池田恒興(いけだ つねおき)率いる約6〜7千の軍勢が岩崎城近くに到達します。これを見た氏重は、池田軍が三河方面へ進軍すると判断し、迎撃を決断。この岩崎城からの攻撃に池田恒興は激怒し、予定になかった岩崎城攻めを開始しました。

激戦の末、岩崎城は落城

池田軍は岩崎城を包囲し、伊木忠次と片桐俊忠がそれぞれ大手口、搦手口(からめてぐち)から攻撃を仕掛けます。氏重は馬上で指揮を執りながら応戦し、三度敵を押し返しましたが、最終的に池田家家臣の土肥七郎右衛門に討たれます。また、加藤景常も勇敢に戦い、池田元助(いけだ もとすけ)の家臣・大陽寺左平次に討ち取られました。城下の町人や城内の客人までもが戦闘に加わりましたが、兵力差は圧倒的で落城。城兵のほとんどが討ち死にしました。しかし、秀吉方の池田・森軍も400名の戦死者、600名以上の負傷者を出すという大きな被害を被りました。

岩崎城攻防が戦局を変えた

勝利した池田恒興は六坊山で食事をとっていましたが、羽柴秀次軍の敗走を知らされ、急いで長久手へ引き返しました。この岩崎城での戦闘が、戦全体の流れを大きく変えることになります。池田軍が岩崎城の攻略に時間を取られたことで、徳川軍は有利な布陣を整えることができました。結果、長久手の戦いで徳川軍が勝利し、羽柴軍を撤退に追い込むことができたのです。もし、この岩防城の激戦がなければ、戦局は大きく変わっていたかもしれません。

近世城郭の先駆だった岩崎城と発掘調査の見どころ

岩崎城は約450年前に築かれた城で、戦国時代の防御の工夫が随所に見られる城です。発掘調査によって、当時の城の構造や歴史が明らかになっています。ここでは、岩崎城の特徴や見どころをわかりやすくご紹介します。1. 深い堀と土塁の防御システム

本丸と二の丸を仕切る堀は、今より2m以上の深さがありました。二の丸から敵が攻めてくることを想定し、本丸側には土塁を築かず、二の丸側にだけ土塁を配置していました。

2. 二の丸庭園と重臣たちの屋敷

二の丸では庭園の発掘調査が行われましたが、特に庭園の痕跡は発見されませんでした。しかし、戦国時代にはここに重臣たちの屋敷があったと考えられています。当時は、礎石の上に柱を立てる造りでしたが、廃城後に貴重な礎石は持ち去られたため痕跡がほとんど残っていません。屋根は「杮葺き(こけらぶき)」と呼ばれる技法で作られ、木の薄板を何重にも重ねて施工する工法が用いられました。また、3~4軒ほどの屋敷があり、約100人が暮らしていたと推定されています。

3. 古墳の発見と復元

岩崎城の土塁の一部から、6世紀に造られた横穴式石室の円墳が発見されました。状態が良くなかったため、発掘後に復元されています。古代に有力な権力者がいたことを表し、古墳が城の一部として利用されていたことがわかります。

4. 城を一望できる櫓台跡

岩崎城跡で最も高い場所(標高66.28m)にあるのが櫓台(やぐらだい)跡です。ここからは城の周囲を一望でき、当時の城の防御の様子を想像することができます。櫓台は城の入り口を見下ろす位置にあり、敵の侵入を警戒するために作られたと考えられます。発掘調査の結果、人工的に土を盛って築かれたこともわかりました。

5. 忠義を示す表忠義碑

岩崎城には「表忠義碑(ひょうちゅうぎひ)」と呼ばれる石碑があります。これは、地元の人々によって建立されたものです。最後の将軍・徳川慶喜の書である「表忠義」という題字が刻まれ、徳川家康への忠誠を示す意味が込められています。石碑の裏面には、岩崎城の戦いで亡くなった人々の名前が刻まれ、歴史を伝える貴重な史跡となっています。

あとがき

岩崎城は、中世城郭の面影が色濃く残る貴重な城跡です。ちなみに、現在ある展望塔は、遺跡の破壊を防ぐため、わざと本丸の跡地を外して建てられています。遺跡を大切に守ろうとする、その工夫に感銘を受けます。岩崎城を訪れる際は、岩崎城歴史記念館学芸員の内貴健太氏にもぜひ会ってほしいところです。「ミスターこまなが」の愛称で親しまれ、小牧・長久手の戦いを研究するスペシャリストです。講演会で実際にお会いしましたが、とてもわかりやすい説明でファンも多く人気者でした。

母校が近くにある私にとって、懐かしさとともに新たな発見が多い場所でした。にっぽん城まつり2025の愛城ランキングで堂々の1位を獲得した、そんな注目度が高まっている岩崎城。皆さんも一度訪れてみてはいかがでしょうか?

【主な参考文献】

- 武田茂敬『岩崎城の戦』(日進町教育委員会、1981年)

- 内貴健太『家康 VS 秀吉 小牧・長久手の戦いの城跡を歩く』(風媒社、2023年)

- YouTube:歴史探訪レキトビラ「岩崎城に残された200余名の兵たちが日本の歴史を変えた」

- YouTube:歴史探訪レキトビラ「岩崎城のエキスパートが明かす小牧・長久手の戦いの秘密」

- 岩崎城公式HP

- 2025年3月22日講演会 「城歩きはこんなにおもしろい!日進・名東の城跡を探訪する 小城小次郎×内木健太」

コメント欄