森蘭丸は知っていた?「本能寺の変」を予言した妖怪の謎

- 2025/09/04

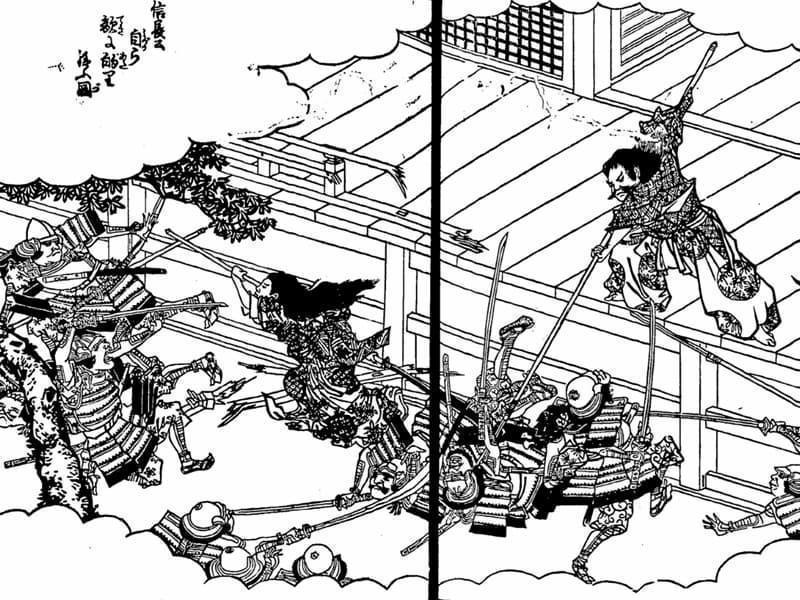

天正10年(1582)6月2日早朝、1万3千といわれる明智光秀の軍勢が、織田信長の寝所である本能寺を襲撃しました。世に言う「本能寺の変」です。この時、信長を守るべく奮戦し、命を落とした武将の中に森成利(もり なりとし)、通称「森蘭丸」がいたことはよく知られています。

実はこの直前、蘭丸が「本能寺の変を予言する妖怪と遭遇した」という奇妙な話が伝わっています。今回は、この不思議なエピソードをご紹介しましょう。

実はこの直前、蘭丸が「本能寺の変を予言する妖怪と遭遇した」という奇妙な話が伝わっています。今回は、この不思議なエピソードをご紹介しましょう。

【目次】

奇妙な妖怪との遭遇

本能寺の変の前日、6月1日の午後遅く。森蘭丸は風呂に入るため、本能寺を後にしました。当時の家臣たちは、寺の風呂を避け、なじみの町家を訪ねて便宜をはかってもらうのが普通でした。当時の風呂は、蒸気で体を蒸すサウナのようなもので、湯船に浸かる現代のスタイルとは異なります。その日、蘭丸が入っていた風呂には、上京石屋図子(かみぎょういしやずし)という賑やかな横丁に面した窓がありました。体の芯まで温まり、水を浴びて風呂を出ようとしたその時、それまで聞こえていた外の喧騒がぴたりと止まります。

蘭丸:「はて?」

不思議に思った蘭丸が風呂の窓から外を覗くと、外にはまったく人の気配がありません。

蘭丸:「これはどうしたことか?」

まるで町全体が神隠しにあったような光景です。しかし、よく見ると何かがゆっくりとこちらに向かってくるのが見えました。

蘭丸:「あっ!」

蘭丸は思わず息をのみました。何故ならそれは人ではなかったからです。頭が馬、体は裸体に下帯をつけただけの妖怪「馬頭(めず)」でした。

その妖怪は、蘭丸が覗く格子窓の前でギロリと睨みつけ、こう言いました。

妖怪:「ああ、愉快、愉快。まことに愉快極まりない。今宵、あの悪逆非道な前右府が日向守に討たれるのだ。き奴の手で命を断たれた数枚の罪なき者たちも、今宵こそ浮かばれるであろう。」

妖怪が姿を消した後、呆然としていた蘭丸は次第に怒りがこみ上げてきました。すぐに風呂場の外に控えていた家臣を呼び集め、事の次第を話しますが、彼らは戸惑いを隠せません。馬の妖怪が信長を罵ったから討ち取れ、という命令はあまりにも突飛だったからです。

しかし、命じられた以上、従うしかありません。家臣たちが刀を抜き、通りに飛び出すと、そこはいつものように通行人で賑わっていました。妖怪の姿はどこにもありません。

報告を受けた蘭丸は急いで本能寺へ戻り、信長に一部始終を報告します。ところが、信長はこう言って笑い飛ばしました。

信長:「梅雨どきになると、人は気鬱になって有りもせぬものを見るという。この季節、御乱(蘭丸の愛称)までが左様なものを見たか。さても、おもしろや」

それでも蘭丸は忠告を続けます。

蘭丸:「確かに化け物が ”前右府が日向守に討たれる” と聞きました。日向守をすぐ討てとは申しませぬ。しかし、御注意あってしかるべし」

信長はこれを聞き、さらに笑いながら言いました。

信長:「御乱よ、読めたぞ。汝は宇佐山の一件、いまだ根に持っているのだな」

「宇佐山の一件」とは、蘭丸の父・森可成が守っていた近江宇佐山城が、可成の死後に息子の蘭丸ではなく明智光秀に与えられたことを指します。

信長に相手にされず、自分の妬みと勘違いされたことに悔し涙を流す蘭丸。自室に戻って愚痴を聞かされた馬丁(馬の世話役)が何度も慰めるのでした。

そしてその翌日の早朝、「本能寺の変」が起こります。

森家の重要な言い伝えに

この話は、忠臣蔵で有名な赤穂義士を祀る赤穂大石神社(兵庫県赤穂市)に伝わる『森家家譜』の異本に記されています。本能寺を攻めた明智光秀は、魔王天信長を討つ正義の戦いであることを示すため、女性や身分の低い者など、戦いに関係のない人々を逃がしました。蘭丸の愚痴を聞いた馬丁もその一人です。

彼は蘭丸の母・妙向尼(みょうこうに)が住む美濃(岐阜県)へ戻り、蘭丸から聞いた不思議な体験を話しました。この話を聞いた妙向尼は、これを森家の大事な言い伝えとして残すことにしたといいます。

ちなみに森家はその後、大名となり、江戸時代には播州赤穂の藩主となりました。

妖怪の正体は?

さて、本当に蘭丸は「本能寺の変」を予言した妖怪に会ったのでしょうか?その真偽について考察してみましょう。1、真:本当に妖怪を見た

まさか本当に妖怪がいたとは考えにくいですが、蘭丸が「馬の妖怪を見た」と証言しているのが事実だとすれば、彼は妖怪(馬頭)の幻覚を見たのではないでしょうか。一般的に、妖怪や幽霊は、自然や物、人への「恐れ」が具現化したものとされます。そして、人は「不安や恐怖」を感じ、極度の疲労や朦朧とした状態になると、脳に記憶された恐ろしい物が目の前に現れる幻覚症状が起きやすくなるといいます。

このことから、蘭丸は薄々、明智光秀の謀反に気づき、不安を感じていたのかもしれません。蒸し暑い時期にサウナのような風呂に入り、意識が朦朧としていたとすれば、心にあった「明智光秀謀反への不安」が、謀反をほのめかす妖怪の幻覚として現れた可能性は十分に考えられます。

蘭丸は話中で、「馬の首を持つあの者はその姿から察するに、地獄の獄卒、死者を苦しめる馬頭というものであろう。」と馬丁に話をする場面があります。つまり、蘭丸は馬頭の存在を知っていたことがわかります。

2. 偽り:後世の作り話

多くの人は「これは後世の作り話だろう」と考えるかもしれません。では、なぜ森蘭丸を主人公に、このような話が生まれたのか?それは、様々な逸話から伝わる「織田信長の寵愛を受けた、非常に賢い小姓」という蘭丸のイメージが大きく影響しているのではないでしょうか。蘭丸だからこそ、明智光秀の謀反を誰よりも早く察知し、信長に注意を促した、という彼の賢さを際立たせるために、妖怪を登場させてドラマチックに演出したのかもしれません。あるいは、子孫が「ご先祖様の優秀さ」を伝えるために脚色し、『森家家譜』に記したということもあり得ます(大抵の逸話はこのパターンですね…)。

おわりに

本能寺の変を予言した妖怪に遭遇した話の真偽は謎ですが、森蘭丸には他にも多くの逸話が残されています。最後に、そのひとつをご紹介しましょう。江戸時代の『拾遺老人伝聞記』には、蘭丸が本能寺の変から200年ほど後まで、「志賀隈翁(しがわいおう)」という名で医者として生きていた、と書かれています。彼は信長に関する昔話を語るのが大好きで、死の間際には本能寺で安田作兵衛につけられた槍傷など、体中の古傷を見せたといいます。

「死んだと思われていた“あの人”が、別人のふりをして生き延びていた…」

これもまた、歴史にまつわる「あるある」の一つですね。

【主な参考文献】

- 東郷 隆『乱世の怪談・奇談 妖しい戦国』(出版芸術社、2020年)

- 樋口晴彦『信長の家臣団「天下布武」を支えた武将34人の記録』(学研プラス、2005年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

はにわといっしょにどこまでも。

週末ゆるゆるロードバイク乗り。静岡県西部を中心に出没。

これまでに神社と城はそれぞれ300箇所、古墳は500箇所以上を巡っています。

漫画、アニメ、ドラマの聖地巡礼も好きです。

コメント欄