織田信長 vs 足利義昭、将軍追放の裏側!天正元年(1573)に何が起きたのか?

- 2025/10/14

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

信長が義昭に突きつけた「異見十七ヵ条」

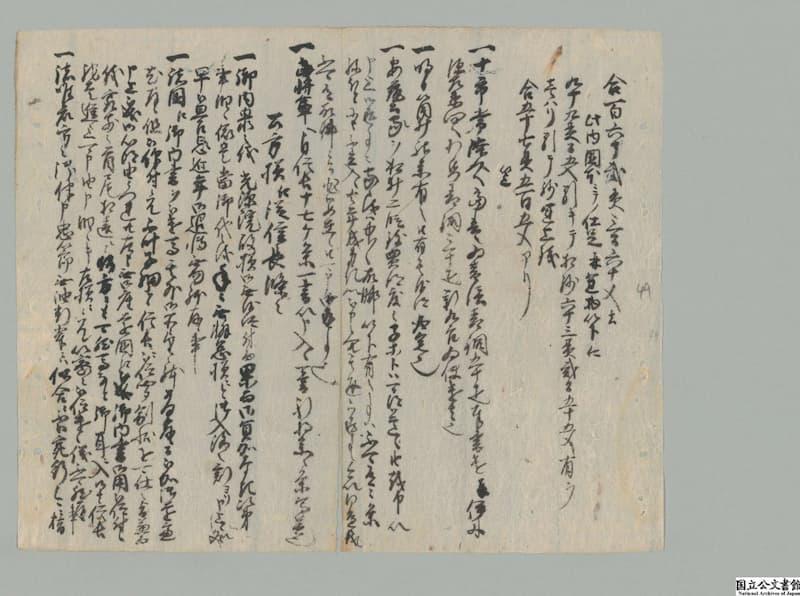

元亀三年(1572)九月、織田信長は将軍足利義昭に対し、「異見十七ヵ条」と呼ばれる文書を突きつけた。これは『尋憲記』などに記されており、信長が義昭の政治姿勢を痛烈に批判したものである。これを契機として、両者の関係は翌年に完全に決裂するに至った。奇妙なことに、この「異見十七ヵ条」の原本は現存せず、後世に伝わるのは写本のみである。

この文書には、信長が義昭に対して抱いていた不満が赤裸々に記されている。以下において、特に重要とされる条文を抜粋し、その内容を検討する。

第一条では、義昭が朝廷への奉仕を怠ったことを信長は厳しく糾弾した。第十条では、兵乱が続いたため「元亀」の年号が不吉であるとし、信長が改元を進言したにもかかわらず、義昭がこれを黙殺したとされる。信長は幕府が朝廷に対して経済的支援を行うべきであると考えており、義昭の怠慢を看過することができなかったのである。

第二条では、義昭が御内書を発して諸国から馬を徴発したことを信長は咎めている。これは、義昭が御内書を発給する際には、信長の副状を添えるという約束を破ったためである。この条文は、信長が義昭を対等の政治的パートナーと見なしていたことの証左である。

第四条では、義昭が什器類を他所へ移すとの風聞が流れ、京都市中が騒然となったことを信長が非難している。信長は義昭のために御所を造営したが、それが無駄になったことに激怒したのである。

第五条および第七条では、信長が推挙した人物に対して義昭が冷淡であったこと、また義昭が信長に仕える者を疎んじていたことが挙げられている。信長の申し入れを無視したことにより、信長は面目を失ったと感じたのである。

第十二条および第十四条では、義昭が城米を売却して金銀に換えたり、諸国から進上された金銀を私的に蓄えていたりしたことが問題視されている。第十六条では、義昭の配下が武具や兵糧を売却して金銀に換えていたこと、さらに彼らが牢人となり義昭とともに京都を離れるとの噂があったことが記されている。

信長は義昭が京都を離れ、反旗を翻す意図を持っていたと見抜いていた可能性がある。元亀二年(1571)、義昭は本願寺顕如、浅井長政、朝倉義景、武田信玄、上杉謙信らに御内書を送り、反信長勢力との連携を図っていた。すでに信長は、これらの動きを把握していたのである。

第十七条では、義昭が私欲に溺れ、土民や百姓までもが「悪しき御所」と噂していると断罪されている。信長は義昭を、かつて赤松満祐に嘉吉の乱で討たれた足利義教と同列に位置づけ、「将軍の器に非ず」と通告したのである。

信長と義昭の関係決裂とその後

「異見十七ヵ条」は、信長が義昭に発した金言だった。しかし、義昭はこれを「御耳に逆らう」として拒絶した(『信長公記』)。この文書の提示により、両者の関係は完全に破綻したのである。信長は義昭を奉じて上洛し、畿内の平定と朝廷への奉仕を目指していた。だが、義昭が室町幕府の再興という悲願を達成すると、次第に私利私欲に走るようになった。その結果、信長は義昭との協力関係に嫌気が差し、ついに関係を断絶したのである。これは、信長による「将軍失格」の烙印であった。

もし、義昭が朝廷への支援を惜しまず、幕政に尽力していたならば、信長との良好な関係が続いていた可能性は高い。ところが、義昭は信長への対抗心を露わにし、その指示を無視し続けたのである。

天正元年(1573)二月、義昭は満を持して二条城にて挙兵した。『信長公記』には「公方様(義昭)御謀反」と記されている。義昭は挙兵したものの、すぐに窮地に陥った。頼みの綱であった武田信玄は重病に伏しており、同年四月十二日に病没した。信長は二条城を包囲し、戦局を有利に進めたのである。

敗北を喫した義昭

義昭は信玄の死を知らずに挙兵したとされる。信玄の上洛を待つべきだったが、情報不足により判断を誤った可能性がある。義昭は窮地に陥ったが、正親町天皇が和睦の仲介に乗り出した。正親町天皇は関白の二条晴良と武家伝奏二名を遣わし、信長と義昭の和睦を成立させた。同年一月、信長は子を人質として差し出し、和睦を申し入れたが、義昭はこれを拒否していた。もはや両者間の直接交渉は困難であり、天皇の仲介が功を奏したのである。

一方、義昭は楽観的な見通しを持っていたようで、自ら挙兵すれば諸大名が味方すると考えていた節がある。信長との戦いに敗れたにもかかわらず、義昭は懲りることなく、同年七月に再び槙島城に籠もって挙兵した。

しかし、義昭の「打倒信長」の希望は脆くも崩れ去った。同年七月十七日、信長は槙島城を攻撃し、翌日には勝利を収めた。義昭は降伏し、ここに室町幕府は滅亡したのである(滅亡していないという研究者もいる)。

まとめ

戦後、信長は「天命恐ろしき」として義昭を殺すことはなかった(『信長公記』)。過去に将軍を討った者は、いずれも悲惨な末路をたどっていた。赤松満祐は義教を討ったが、幕府軍に滅ぼされた。信長は、その前例を重く見たのである。代わりに信長は、義昭の子・義尋を人質として預かった。その理由は、将軍という存在にまだ利用価値があると判断したためである。その後、義昭は本願寺顕如の斡旋により、三好義継の居城・若江城に移った。

しかし義昭は、室町幕府再興の夢を捨てなかった。上杉謙信、毛利輝元、本願寺らと連携し、「打倒信長」「幕府再興」を掲げて戦いを続けた。三年後、義昭は毛利氏を頼り、備後国鞆(広島県福山市)に向かったのである。

この抗争は、信長にとっても長期にわたる「反信長勢力」との戦いとなった。荒木村重、波多野秀治、別所長治らも、立て続けに信長に兵を挙げた。天正十年(1582)、本能寺の変で信長は明智光秀の急襲を受け、非業の死を遂げたのである。

コメント欄