【新説】信長 VS 本願寺の10年戦争、本当のきっかけは本願寺による「宣戦布告」だった

- 2025/08/28

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

本願寺とは

本願寺とは、鎌倉時代に親鸞が開いた一向宗(浄土真宗)の一本山である。もともと本願寺は一向宗の中でも弱小勢力だったが、蓮如が応仁・文明の乱を境にして、教団を拡張することで強い影響力を持ったのである。室町時代になると、本願寺は加賀国守護の富樫氏を打倒したので、加賀は「百姓が持ちたる国」と称され、やがて大名から恐れられるような存在になった。かの徳川家康も、三河一向一揆に苦しめられた。元亀元年(1570)以降、織田信長は約10年にわたり、本願寺と戦った。

では、信長と本願寺との長きにわたる戦いは、どう理解したらいいのだろうか。従来の説によると、本願寺は門徒だけではなく、土豪や民衆勢力を結集し、当時の武家権力の代表だった信長に戦いを挑んだと解釈されてきた。

先述のとおり、加賀一向一揆は守護の富樫氏を打倒することに成功し、三河一向一揆は家康に戦いを挑んだ。それは、一向一揆と民衆による武家権力への挑戦と捉えられたのである。一方の信長は、一向一揆の殲滅を最終目標にしており、本願寺との戦いは最終局面を迎えていたという。

しかし、最近の研究では、このような考え方が疑問視されている。以下、最近の研究に基づき、改めて信長と本願寺の戦いについて考えてみよう。

そもそも本願寺は室町幕府に属しており、幕府には本願寺を担当する奉行人が存在した。奉行人は幕府と本願寺の間を取り次ぐ、重要な役割を担っていた。加賀国守護の富樫氏を滅ぼした本願寺は、幕府からは大名とみなされていたほどである。

幕府は諸国の大名に内裏の修理料負担などを依頼したが、加賀では本願寺にその徴収を依頼しており、それは諸国が負担する税なども同じである。幕府から見れば、実質的に本願寺は加賀の一大名の扱いであり、極めて重要な存在だったのである。

一向一揆と言えば、反体制つまり大名と対立していたと思われていたが、それは必ずしも正しくないと指摘されている。毛利氏が信長と戦った際、毛利氏に加勢したのが安芸門徒である。一向宗は自らの利益になるならば、大名であっても味方したのである。もちろん、それには理由があった。

各地の大名領国には、本願寺門徒が大勢いたので、対立するよりも友好関係を希望した。本願寺は各地の門徒に危害が加わらないよう、大名と積極的かつ友好的に交流し、門徒の保護を依頼していたのである。

各地に百姓身分の門徒を抱えていた本願寺は、門徒が安心して信仰を行っていくうえで、大名と対立するわけにはいかなかった。ゆえに本願寺は諸国の大名と連絡を取り合い、良好な関係を築く必要があったのである。以上の点から、信長と本願寺との戦いについて、改めて考えることにしよう。

先に信長に手を出した本願寺

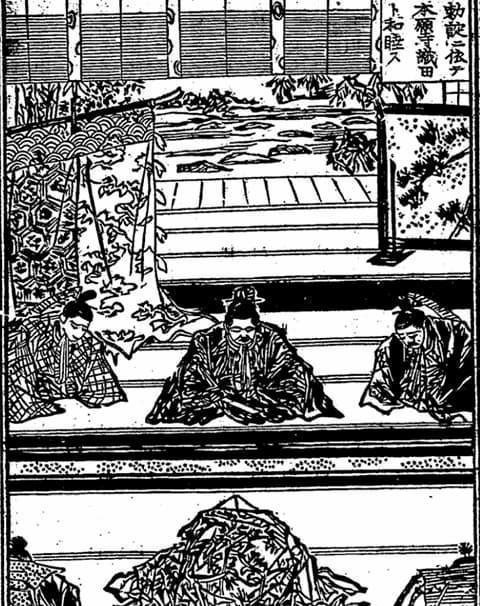

元亀元年(1570)9月、本願寺は足利義昭・織田信長に戦いを挑んだ。これより以前、すでに信長は越前朝倉氏、近江浅井氏と戦っていた。この動きに呼応するがごとく、信長に敵対していた三好三人衆(三好長逸、岩成友通、三好政康)が摂津の野田・福島付近(大阪市福島区)に陣を敷いた。そこで、信長らは同地に出陣したのである。

三好三人衆はかつて足利義輝を殺害し、支配権を確立したが、義昭を擁した信長に敗れて阿波へ敗走した。しかし、三好三人衆に味方する朝倉氏、浅井氏、六角氏などは、信長が支える新将軍の義昭に兵を挙げたのである。

もともと本願寺は、三好三人衆と良好な関係にあったので、彼らを無下にできなかった。そのような事情もあり、本願寺は信長に戦いを挑んだのである。

従来の説によると、本願寺は信長から無理難題を吹っ掛けられたとか、寺を破却すると脅されたという。そこで、顕如は信長への挙兵を決意したというが、それは誤りであると指摘されている。

実際には、顕如が諸国の門徒に対して、近江浅井氏との同盟を確認したうえで、信長への挙兵を要請する檄文を送ったという。一方で、驚いた義昭は朝廷を通して、一揆の蜂起を止めさせるよう本願寺に依頼したのである。

本願寺が信長への攻撃を開始すると、信長は予想していなかったので大いに驚いた(『細川両家記』)。信長に抵抗するため、本願寺が兵を挙げたのではなく、先に戦いを仕掛けたというのが正しいのである。元亀3年(1572)、本願寺は信長と敵対していた武田信玄と結び、信長包囲網を形成した。

一変した本願寺との関係

天正元年(1573)、義昭が信長と決裂して京都から追放されると、本願寺は義昭を支援して信長に対抗した。形勢がすっかり変わったのである。上杉謙信は、本願寺や一向一揆の力が背後の義昭や朝倉義景にあると認識していた(『歴代古案』)。本願寺は諸大名との関係を重視したが、同年に本願寺が頼みとする朝倉氏、浅井氏は信長によって滅ぼされた。後ろ盾を失った本願寺は、信長と一度目の和睦をした。

天正2年(1574)1月、越前一向一揆が兵を挙げると、本願寺は和睦を破棄して、再び信長に戦いを挑んだ。同時に、義昭も側近に対して信長への挙兵を要請した(『手鑑』)。本願寺は武田勝頼にも書状を送り、強固な関係を築こうとした。

同年、信長は伊勢長島(三重県桑名市)の一向一揆を攻撃し、完膚なきまでに叩き潰した。天正4年(1576)には、越前一向一揆も信長によって鎮圧された。窮地に陥った本願寺は、信長と二度目の和睦を締結したのである。

まとめ

天正4年(1576)、毛利氏が義昭を推戴して信長に挙兵すると、再び本願寺は和睦を破棄して信長に兵を挙げた。しかし、本願寺ら反信長勢力は戦いを有利に進めることができなかった。天正8年(1580)、ついに本願寺は信長に屈したのである。

その後、本願寺は大坂本願寺(大阪市中央区)をあとにした。ただし、信長が本願寺の解体を実行しなかったのは、非常に重要である。本願寺の降伏後も、信長は教団の存続を許したのである。

本願寺は将軍や諸大名との関係を重視し、信長に兵を挙げたが、決して信長は本願寺を滅ぼそうとはしなかった。信長は本願寺が戦いを仕掛けてきたので応戦しただけであり、無神論者だったからとか、宗教弾圧のためだったわけではない。本願寺は降参後、信長と良好な関係にあったのである。

コメント欄