悲運の新選組隊士・河合耆三郎 切腹の謎と介錯人が負った「横向きの呪い」

- 2025/10/22

新選組が京都で結成され、鳥羽・伏見の戦いの前に伏見へ移るまで約5年。その間に敵と戦って亡くなった隊士は7名である。対して、局中法度に反したとして切腹・斬首・斬殺された者は16名にも及ぶという。その数の多さに驚くとともに、隊規の厳しさを改めて感じる。そんな彼らの中の1人が今回紹介する河合耆三郎(かわいきさぶろう)だ。

河合耆三郎切腹という出来事は、新選組を描いたドラマや映画でも取り上げられることが多く、その理不尽さが見ている者の涙を誘う。しかし耆三郎が処罰された本当の理由ははっきりわかっていない。なぜ彼は切腹したのだろうか。調べてみた。

河合耆三郎切腹という出来事は、新選組を描いたドラマや映画でも取り上げられることが多く、その理不尽さが見ている者の涙を誘う。しかし耆三郎が処罰された本当の理由ははっきりわかっていない。なぜ彼は切腹したのだろうか。調べてみた。

勘定方・河合耆三郎

河合耆三郎は、播磨国高砂の米問屋・河合儀平の長男として生まれた。実家は裕福な商家で耆三郎自身も商才に長けた人物だったらしい。ところが耆三郎は25歳の時、壬生浪士組(新選組の前身となった集団)に入隊した。商家の息子から新選組隊士へ

商家の長男に生まれた耆三郎は、何事もなければ家を継ぐ立場にある。商才もあるなら未来に何の憂いもないはずだった。しかし彼はわざわざ上洛して壬生浪士組に入った。当時の豪商の子弟には学問はもちろん、希望すれば剣術を習うこともできる環境があった。黒船来航以後、世は攘夷か開国かと方々で議論される中にあり、耆三郎も彼なりに世を憂いていたのかもしれない。そして自らの志を全うすべく行動を起こしたのではないだろうか。とはいえ、秀でた剣術の腕があるわけもなかった耆三郎。無事入隊を果たした後は勘定方、隊の会計を預かる役目となる。それは文久3年(1863)6月頃のことと伝わる。

河合耆三郎の働き

同年8月18日。会津藩・薩摩藩主導による長州藩追放のクーデター(八・一八の政変)において壬生浪士組は京都御所南門の警護に当たるが、耆三郎もその中にいた。その後、壬生浪士組は会津藩より「新選組」という名を賜る。翌元治元年(1864)6月5日の池田屋事件にも耆三郎は出動し、報奨金として金五十両・別段五両を受け取っている。7月、長州勢が京に攻め寄せた(禁門の変)ときにも新選組隊士として出動している。長州勢が敗走した後はその残務処理をしたり、山崎大二郎(山崎烝か?)とともに敗走した長州藩兵が今の兵庫県伊丹市辺りに捨てていった武器を大坂まで移送したりもしている。

8月に入っても摂津国島上郡高浜村(今の大阪府三島郡)に出張し、長州藩と村との関わりを詮議するなどの隊務を行っている。商家に育った耆三郎は、経理に明るいだけでなく、農家や役人などとの交渉にも慣れていたのだろう。こうして勘定方として隊内外のさまざまな仕事に携わり、翌元治2年(1865)2月の編成では、原田左之助の小荷駄雑具方に属した。

河合耆三郎切腹の謎

剣術の腕はなくとも、隊の中で出来る仕事を確実にこなし、幹部の信頼も築いていたはずの耆三郎だったが、突然その日常が崩れる。慶応2年(1866)2月、耆三郎は経理不正の責めを負い、切腹させられた。

河合儀三郎(耆三郎)義輝ハ元播州高砂ノ産ナリ。先頃ヨリ隊中ノ会計ヲ司サドリタルガ、不算ノ譴責(けんせき)ヲ被ムリ、二月十九日、切腹セシム。年二十七

なお『新撰組始末記』では27歳とあるが、正確には29歳である。

五十両紛失の謎

どのような経理不正があったかについては、よく知られているところでは「五十両の隊費が紛失し、その原因がわからないままであった」ためとされている。『新選組物語』(子母澤寛)で描かれた耆三郎切腹までの様子を簡単に紹介しておこう。豪商の実家を持つ耆三郎にとって、五十両を補填することはそれほど問題ではない。耆三郎は紛失がわかった時点で実家へ五十両送金の依頼をする。ところがいつまでたってもお金が送金されてこない。そうこうするうちに土方あたりから隊費の確認(もしくは隊費の出金)を命じられたことで、五十両紛失が明らかとなる。

この時点で勘定方としての隊務不行き届きで隊規違反だ。しかし土方は耆三郎をすぐに処罰しなかった。実家から送られてくるはずの五十両を待つことにしたのである。そこには土方の耆三郎への信頼があったのか、もしくは耆三郎の経理の才を惜しんだのか。

しかし、五十両はいつまでたっても送金されず、最期まで待ち続けた耆三郎は強制的に切腹させられることになる。実家からの送金は、耆三郎切腹の翌日に届いた。運悪く実家の父が商用で他出していたため、送金が遅れたのである。

なぜ五十両が紛失したのか、そもそもなぜ五十両なのか。そして土方はなぜ猶予を与えたのか。なぜ五十両紛失がバレたのか。疑問は数々残る。それもそのはず、これはあくまで子母澤寛氏の、聞き書きや史実をもとにした創作であるから。しかし子母澤寛氏の新選組三部作が史実であると誤解されたため、この話が史実として一人歩きをしてしまった。

河合耆三郎はなぜ処罰された?

ではなぜ耆三郎は切腹したのだろうか。実は最近発見された新選組監察方・山崎烝の日記によると、慶応元年隊士名簿では耆三郎が八番隊平隊士となっている。小荷駄方でもなく勘定方でもなく平隊士。これは何を意味するのか。耆三郎は何かミスをして降格させられたのか、もしくは隊に不都合な人物と考えられたための降格か。そうすると、慶応2年2月の時点で勘定方であったという可能性は非常に低くなる。つまり耆三郎は経理不正で処罰されたのではなく、例えば脱走・情報漏えい、もしくは隊に対する裏切り行為か何かをとがめられたための切腹(斬首か?)だったのではないか。このあたりが真実だったように思う。

介錯・沼尻小文吾

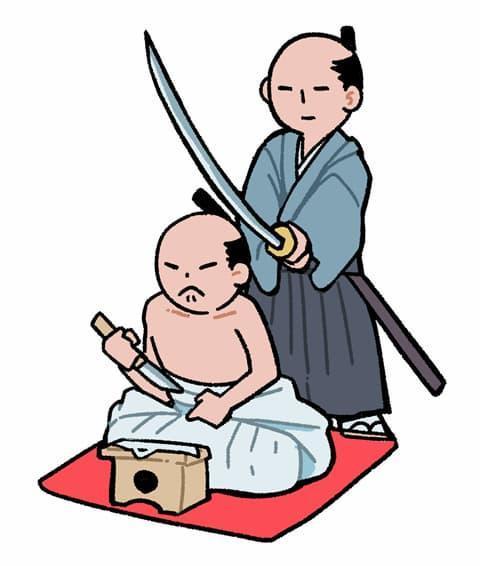

河合耆三郎処罰事件に際して耆三郎以外にもう1人、運命を狂わされた隊士がいる。それが沼尻小文吾(ぬまじりこぶんご)である。小文吾は元治元年(1864)10月に行われた江戸での隊士募集に応じて入隊し、五番隊に配属された人物だ。河合耆三郎切腹にあたり、この小文吾が介錯した。切腹の時

介錯の役目は、刀を腹に突き刺した者の苦痛をできるだけ早く和らげるために速やかに首を斬り落とすことにある。ただ一閃で首を斬り落とすには、相当熟練された腕が必要。もちろん小文吾にはその腕があったはずだ。ところが耆三郎切腹の時、小文吾は一度で首を落とせず、切っ先は肩をかすめた。冷静さを失った小文吾は三度目でようやく首を落としたという。耆三郎の苦痛を想像するのも恐ろしいほどの悲惨な切腹となった。介錯の後、小文吾は「人間、あれほど悲しい声が出るとは思わなかった」と言ったそうだ。

横向き小文吾

耆三郎の死後、その遺体は壬生光縁寺に埋葬されるが、耆三郎の縁者が壬生寺に立派な墓碑を建てて埋葬し直している。これは大事な息子・家族を死に追いやった新選組への河合家の抗議の意味があったと考えられている。河合家の恨みは耆三郎に不要な苦痛を与えた小文吾にも向けられたようだ。耆三郎処罰のしばらくのち、小文吾は何者かに襲われて首を負傷した。かろうじて命はとりとめたものの、首は曲がったままになり、隊士たちからは「横向き小文吾」というあだ名をつけられたという。彼を襲ったのは、河合家に依頼された刺客だろうと考えられる。小文吾は、慶応4年(1868)に新選組が江戸へ引き上げた後に隊を脱走、明治35年(1902)まで生き延びたとも言われている。首はずっと横を向いたままだったらしい。

あとがき

新選組隊士は多い時には200名近くの大所帯だった。その中で不運にも命を落とした若者たちにはそれぞれ家族があり、さまざまな思いを持って死んでいったことだろう。敵に立ち向かって死んだならまだしも、隊規に背いた、それも死に値するほどではないだろう理由で切腹・斬首された彼らの無念はいかほどのものだったのか。無駄死にほど志を持っていた若者にとってつらいことはなかっただろう。もちろん家族の立場とすればどのようなことがあっても生きていてほしい。

新選組をはじめ、幕末に生きた若者たちの志を貫く強い心。それ自体は素晴らしいことだが、なぜだろうその後ろには多くの涙や悲しみがあったろうことのほうがより胸に迫る。年を重ねたせいかも知れない…。

【参考文献】

- 前田政記『新選組全隊士徹底ガイド』(河出書房新社、2004年)

- 歴史群像シリーズ『新選組隊士伝 蒼き群狼、その生と死の断章』(学研プラス、2004年)

- 子母澤寛『新選組物語』(中央公論社、1997年)

- 新人物往来社編『新選組大事典』(新人物往来社、1999年)

- 伊東成郎『新選組は京都で何をしていたか』(KTC中央出版、2003年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

日本史全般に興味がありますが、40数年前に新選組を知ってからは、特に幕末好きです。毎年の大河ドラマを楽しみに、さまざまな本を読みつつ、日本史の知識をアップデートしています。

コメント欄