戦場の空から舞い降りた戦時宣伝ビラ…兵士の心を揺さぶった「紙の爆弾」の真実

- 2025/08/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

戦時に用いられる宣伝ビラですが、味方のビラは中国語由来の「伝単」と呼び、敵のビラは『謀略ビラ』と呼びました。英語だとプロパガンダ・リーフレット(Propaganda leaflet)です。

ビラが有効な非常時

街を歩けば飲食店などの宣伝ビラやチラシをよく手渡されます。選挙ともなれば各陣営の運動員が競うようにビラを配りますし、新聞にはスーパーや建売住宅のビラが挟み込まれます。現在、ビラは新聞・テレビ・Webなどの主流メディアではなく、傍流メディアです。しかし紙さえあれば事が足りるビラの手軽さは時として大きな武器になります。テレビや映画や携帯電話のような電気や機械設備は必要なく、新聞のような定期配布ルートも確保しなくても良いのです。というより、そのような正規ルートが遮断された非常時にこそ、力を発揮するのが手軽な情報伝達手段であるビラなのです。

人類の一番の非常時…それは「戦争」です。

第一次世界大戦(1914~18)で新兵器として登場した飛行機は、実戦でも強力な兵器でしたが、相手を惑わす宣伝戦にも大いに役立ちました。イギリスが第一次世界大戦の最後の6ヶ月で飛行機と気球から投下したビラの数は、なんと1830万枚にものぼります。

戦時宣伝ビラの歴史

武将たちが華やかに活躍した時代、降伏を勧めたり内通を誘ったりして敵陣に打ち込む矢文も宣伝ビラの一種と見てよいでしょう。平和が続いた徳川時代でも、一揆が起こると貧民たちが自分たちの要求や放火予告を書いた「火札(ひふだ)」を金持ちの家に貼り付けます。島原の乱(1637~38)でも一揆勢と幕府方で矢文の応酬が繰り広げられました。一揆勢は「オランダ船に応援を頼んだのは卑怯なり」と書き立て、幕府方は内通者による切り崩し工作を行います。

西郷隆盛が盟主に担がれた西南戦争(1877)では、政府軍が「官軍に降参する者は殺さず 明治10年6月 官軍先鋒本営」と書かれた半紙1枚ほどのビラを作り、あちこちの木や壁に貼り付けました。

日露戦争(1904~05)では露軍中の猶太(ユダヤ)兵や波蘭(ポーランド)兵に対し、露文の宣伝書を散布して反乱・投降を勧めたと言います。また日本の捕虜収容所・松山の風光明媚な絵葉書をロシア軍に送ったりもしました。

ヨーロッパではフランスで民衆が蜂起した“パリ・コミューン”で、政府側が気球に乗り込み、上空からまき散らします。

宣伝ビラの作り方

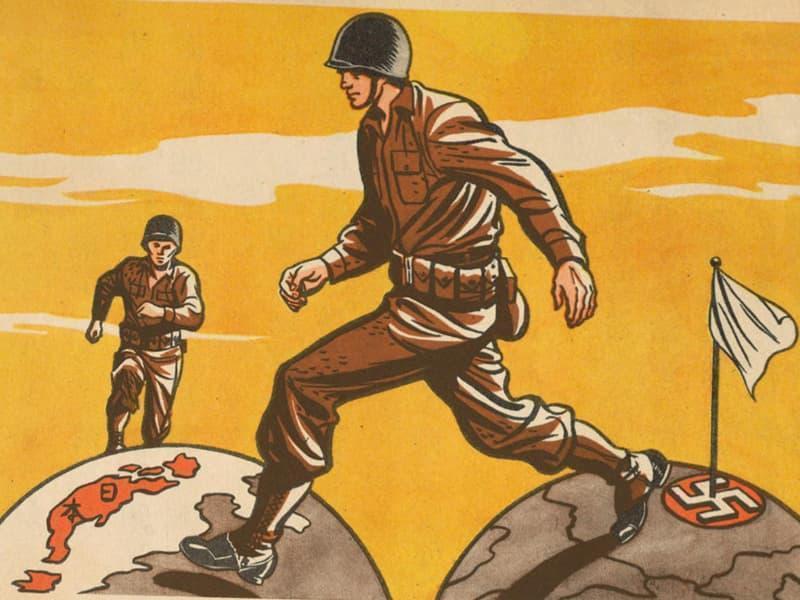

宣伝ビラは実戦で優勢にある側が敵地の住民や兵士に対して撒くものです。戦闘で負けている側は撒きたくても撒けません。太平洋戦争においても、日本軍は連勝を続けていた初期に大量のビラを撒きました。日本軍が宣伝ビラを作り始めたのは満州事変以降の中国大陸においてです。中国人に対する宣撫工作として大量の中国語ビラがばら撒かれました。太平洋戦争が始まると、英米軍やフィリピン・ビルマ・インドなどのアジア民族向けのビラも作成されます。

これらのビラは東京神田淡路町にあった、表向きはデザイン会社を装っていた淡路事務所と名乗る所で、漫画家などを動員して作られました。この事務所は昭和15年(1940)に創設された陸軍参謀本部第八課に属する秘密機関で、ここで一千万枚に上るビラが作られ、南方に送られました。

日本軍のビラはナチス・ドイツのビラなど、欧米のビラを参考に作られ、英米軍に向けられた女性の身体を様々に強調したエロティックなものが有名です。また、フィリピンで米軍向けに撒かれたものには髑髏と十字架の立ち並んだ墓地が描かれ、インド・ビルマ戦線で撒かれたビラにはシンガポール陥落で投降する英国軍の写真を用いています。これら大戦初期の日本軍のビラは彩色も華やかで紙も上質なものが多かったのです。

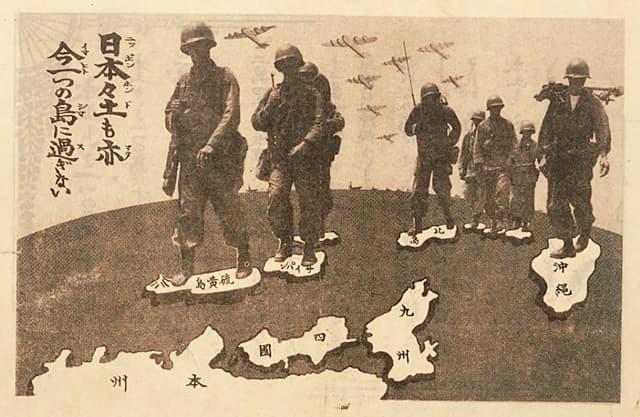

大量にばら撒かれた対日宣伝ビラ

太平洋戦争で戦況が連合国側優勢に転じると、日本軍のビラは見られなくなり、連合国側のビラが大量に撒かれるようになります。

昭和20年(1945)8月末までで日本本土には7187万枚のビラが投下され、中国とインドシナには2850万枚、フィリピンには8284万枚、その他台湾・ビルマ・太平洋諸島などにも撒かれ、合計では2億3231万枚になります。このうち日本語のビラは半数程度で、中国語・ベトナム語など他言語のビラも含まれます。

また、終戦後の9月以降も多数のビラが作成されて撒かれているので、米国が作ったビラだけでも3億枚を超すと思われます。この他に英国・オーストラリアも作成しており、中国の分を除外しても太平洋戦争で連合国側によって作られたビラは4億枚近いと見積もられます。

このように膨大な枚数のビラが撒かれたのですが、そのほとんどが回収され、燃やされて廃棄され、また海の中に消えて行きました。

対日宣伝ビラ、いつごろどのぐらい作られた?

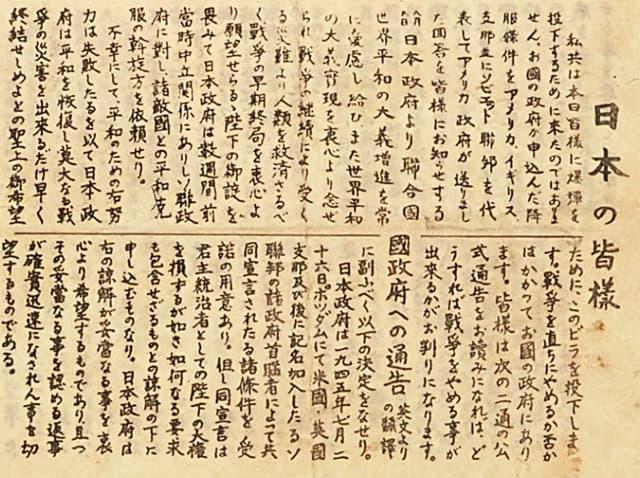

これらの作業は米軍が主導したのだろうと思いがちですが、実際に対日プロパガンダ活動をいち早く始めたのはオーストラリアに本拠を置く極東連絡局FELOと呼ばれる機関です。この機関はオーストラリア軍の指揮下にあった秘密の組織で、対日宣伝ビラは昭和17年(1942)6月ごろから作成されます。

丁度このころ、米国の宣伝情報組織が改編され、戦時情報局OWIと戦略局OSSが誕生します。これ以前に情報調整局COIがあり、OWIとOSSが発足した時にはCOIが作った宣伝ビラの在庫が相当残っていました。宣伝ビラは効果が上がるようにそれぞれの戦地の刻々変わる戦闘状況に合わせて作られるものなので、通常作成枚数は数千から数万枚程度です。しかし昭和18年4月に報告された米軍の在庫リストには『桐一葉』150万、『運賀無蔵』100万、『ルーズベルト大統領の親書』300万、『大東亜虚栄丸』100万など、大量に印刷されたビラの一覧が並んでいます。

これらのビラはサンフランシスコ、ホノルル、アンカレッジなど米国本土だけでなく、ニューデリーや重慶、シドニーなど米軍の駐留する拠点へも配られたので大量に印刷されたようです。しかし戦況が変わって使えなくなってしまったものもあり、廃棄処分品も相当数に上りました。

おわりに

戦時宣伝ビラは「紙の爆弾」と言われるように戦時中だけの必要物です。しかしその背後にはビラをまき散らすために敵国の上空を飛んだ航空機があり、ビラを作成するために敵国人の心情を探って理解し、より良い説得法を考えた人々がいたのです。※以下、宣伝ビラから戦争の記憶をいまに伝える紹介動画(by 熊本県民テレビ KKT公式チャンネル)

【主な参考文献】

- 一ノ瀬俊也『宣伝謀略ビラで読む、日中・太平洋戦争』(柏書房、2008年)

- 土屋礼子『対日宣伝ビラが語る太平洋戦争』(吉川弘文館、2011年)

- 山本武利『ブラック・プロパガンダ』(岩波書店、2002年)

コメント欄