市松人形のモデルはあの歌舞伎役者? 日本人形の流行の変遷を追跡

- 2025/07/04

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は日本人形の誕生と流行の変遷を辿りながら、市松人形の不思議な魅力に迫っていこうと思います。

日本人形は厄除けを兼ねる嫁入り道具だった

日本人形とは和服を着て日本髪を結った人形の総称。特に有名なのが黒いおかっぱ髪に派手な振り袖姿の市松人形で、女児の玩具にとどまらず、一般家庭のインテリアとして愛されてきました。貞享3年(1686)刊行の『雍州府志(ようしゅうふし)』にも京土産の代表として、押し絵や木彫りの衣装人形が挙げられています。江戸時代の武家の子女は嫁入り道具として人形を持ち込みました。桃の節句に飾る雛人形も嫁入り道具の一種。もともと平安貴族の婚礼を模した飾りである為、縁起が良いとされていたのです。

雛人形に付属する調度品は雛具といい、針箱・重箱・鏡台・茶道具・箪笥・長持・鋏箱ほか、実際の嫁入り道具と符合しています。引き出しはきちんと開け閉めできる上、中にはミニチュアの衣装や小物がしまわれた徹底ぶり。これもまた験担ぎです。

嫁いだ先で、着るものに困らずに豊かに暮らしてほしいと祈る、親心を感じますね。当時の人々は雄雛(おびな)を天皇陛下、雌雛(めびな)を皇后陛下に見立て、両陛下の加護のもと我が子も幸せな結婚ができるようにと願ったのです。

室町時代の静岡では公卿のしきたりに倣い、「ひいなはりこ」と呼ばれる雛具一式を婦女子に贈りました。静岡が雛具の特産地になったのは徳川二代将軍・秀忠の久能山東照宮建立と三代将軍・家光の浅間神社造営に際し、全国から腕利き職人を集めた為。彼らは寺社の完成後も駿府に居着き、木漆工芸品の素晴らしさを世に広めました。

公卿の正装を纏った内裏雛が定着するのは江戸時代以降。雛段が豪華になるのに合わせ、三人官女・五人囃子・随身ら、お馴染みの従者が続々と出揃います。

嫁入り道具に持参する人形は古くから厄除けの意味を兼ねていました。平安時代に始まった流し雛は、人の形に紙を切り抜いた形代(かたしろ)で体の悪い部分をなで、ケガレを移したのちに川や海に流す行事です。

『源氏物語 須磨の巻』にも登場し、「知らざりし大海の原に流れきて ひとかたにやはものは悲しき」と詠まれています。

また、天児や這子といった草木の人形を赤子の枕元に置き、無病息災を祈る習わしもありました。「何かあっても大丈夫、この子が身代わりになってくれるからね」と娘に言い聞かせて送り出す母親もいたのでしょうか?想像が膨らみます。

人気舞伎役者・佐野川市松を模して人形が作られる

江戸時代に最も流行った人形といえば市松人形。京阪地方では「いちまさん」の愛称で親しまれ、女の子が多い家には雛人形とセットで飾られていました。これは長女に雛人形を、次女以降には市松人形を買い与えて節約した家庭が多かった為。父方母方の祝い品のバッティングを避けるべく、片方が雛人形を購入した場合、片方は市松人形を贈り差別化したのも関係しています。

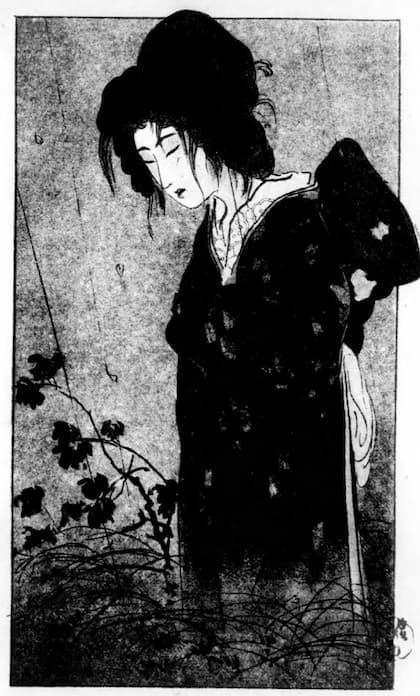

名前の由来は市松模様の衣装を着せて売られていたから、あるいは市松と名付けられた庶民の子供が多かったから、というのは巷間に広まった俗説。片や徳川吉宗の時代に活躍した眉目秀麗な歌舞伎役者・佐野川市松をモデルにしたというのが、幕末に刊行された喜多川守貞『守貞謾稿』の唱える説です。

佐野川市松は京都の武家出身。幼くして出方甚蔵の養子となったのち、芸達者な子役から凛々しい若衆に転じ、江戸中村座で人気を博しました。

寛保元年(1741)には『心中万年草』の美貌の小姓・粂之介役が当たり、舞台で着ていた白と黒の石畳模様が大流行。ファンの女性たちが同じ模様を小袖に取り入れて練り歩いた結果、市松模様は一躍モードと化します。『心中万年草』が社会現象になる前は、石を敷き詰めた形に似ていることから「石畳文」「霰(あられ)」と呼ばれていました。

市松は婀娜っぽい女形役でも注目を浴びたので、彼を市松人形のモデルとする説はリアリティーがありますね。

市松人形の髪が伸びるのは何故? 江戸時代は常識だった、意外なからくりを看破

市松人形の胴体はおがくずを詰めた布製。そこに桐塑(とうそ。粘土の一種)や木で出来た頭と手足を繋げ、肌には胡粉(ごふん。白色の顔料)を塗り込んで質感を出しています。瞳はガラス玉に墨で黒目を入れたもの。体長は最小20センチから最大80センチまで、平均40センチほど。原則裸の状態で売られ、衣装は購入者が自作しました。子供たちは人形とおままごとに興じ、端切れをチクチク縫い合わせ、衣装を着せ替えて遊びます。市松人形は針仕事の練習台にもなったのです。

私たちが市松人形と聞いて連想するのはほぼ女の子ですが、実は男の子もいました。女の子の市松人形が頭に植毛されているのに対し、男の子は筆で髪を描かれているだけ。扱いにやや差を感じます。

愛好者の中にはお金持ちの男性も含まれ、手足の関節を自由に動かせる市松人形・三ツ折れを集め、色々なポーズをとらせて遊んでいたとか。

江戸時代にもフィギュアのコレクターがいたとは驚きです。高いものだと豪邸一軒と同じ値段がしたらしく、正座や自立のポージングも可能なあたり、日本人の変態的こだわりに脱帽しました。うちの子カスタマイズは万人共通の夢ですね。

面白いのは流行り廃りがある点で、当初は細面に切れ長の目を彫り込んだ、御所人形に近い造形が持て囃されました。時代が下ると共にどんどん表情豊かになり、明治初めには笑顔の市松人形が登場します。その頃にはえくぼが愛くるしい赤ん坊の市松人形も作られ、お母さんの真似をしたい女の子の人気を集めました。1851年のロンドン万博に出展された日本製の抱き人形は大反響を呼び、ドイツの玩具メーカーがコピーを売り出すに至ったほどです。

ここでこぼれ話。すっかり怖い話の定番化した「お菊さん」ですが、市松人形の髪が伸びるのは決して珍しいことではありません。これは経年劣化に伴って抜けた髪が途中で引っ掛かり、毛先だけ伸びたように見えるせいです。明治以降に作られた市松人形は麩糊(ふのり)を接着剤に使っている為、頭をなでたり髪を梳いたりして可愛がるほど糊が剥がれ、合繊や絹糸で出来た毛が抜けやすくなります。

さらに古い人形には本物の人毛が植えられていますが、これは周囲の湿気に反応し、勝手に伸びることがよくありました。故に当時の人形師は暫く作業場で様子見し、ぼさぼさに伸びた髪を綺麗に切り揃えてから出荷したのです。

おわりに

以上、日本人形の成り立ちを解説しました。江戸の職人の間では髪が伸びるのは当たり前のことだったんですね、カルチャーショックです。当時の子供たちもいちまさんを抱っこしたり添い寝していたんでしょうか?【主な参考文献】

- 吉村均『日本人なら知っておきたい日本の伝統文化』(筑摩書房、2023年)

- 山田徳兵衛『図説日本の人形史』(東京堂出版、1991年)

- 北川和夫『歴史・文化をビジュアル化する日本人』(青幻舎、2025年)

- 今尾哲也『歌舞伎の歴史』(岩波書店、2000年)

- 堀口茉純『歌舞伎はスゴイ 江戸の名優たちと“芝居国”の歴史』(PHP研究所、2019年)

コメント欄