大河ドラマ「べらぼう」 朋誠堂喜三二の『見徳一炊夢』とはどのような書物だったのか?

- 2025/05/12

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第18回は「歌麿よ、見徳は一炊夢」。蔦屋(重三郎)が朋誠堂喜三二の『見徳一炊夢』を刊行する様が描かれていました。

喜三二は専門の戯作者ではありません。徳川幕府寄合衆の家士である父のもとに享保20年(1735)に江戸で生まれました(本姓は西村氏)。そして少年の頃(14歳)に秋田藩(出羽国久保田藩)の平沢家(江戸詰)に養子に入るのです。彼は平沢常富を名乗ります。藩主の小姓・近習、刀番となった常富は留守居役助役(1778)、留守居役本役(1783)、留守居役筆頭(1784)と順調に出世していきます。

秋田藩江戸屋敷の重役となった常富にはもう1つの顔がありました。それが戯作者としての顔(ペンネームが朋誠堂喜三二)です。吉原にも出入りしていた常富は「宝暦の色男」(宝暦は日本の元号。1751〜1764年)を自称していたこともあり、明和6年(1769)には鱗形屋刊行の吉原細見(吉原の総合情報誌)の執筆にも携わっています。吉原通いが役立ったと言えるでしょう。

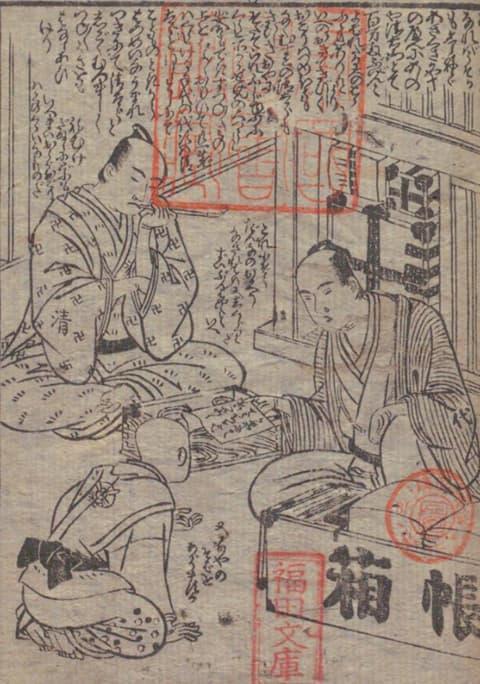

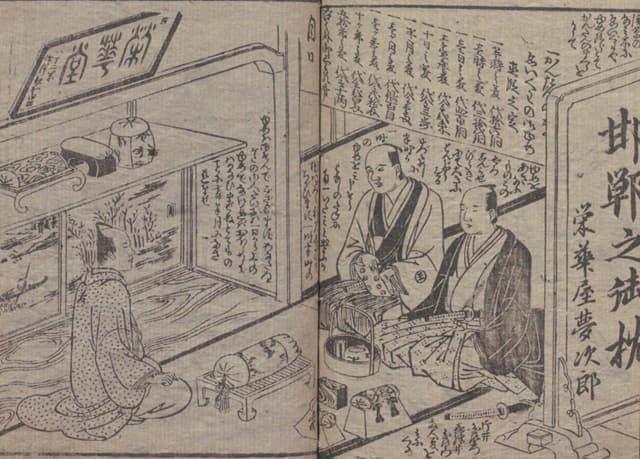

その後、安永10年(1781)に常富が蔦屋から刊行したのが、前述の黄表紙『見徳一炊夢』(画は北尾重政か)でした。「むかしむかし(昔々)の事なれば、うそかも知らねど」という書き出しから始まる同書の主人公は清太郎。彼は浅草の商家・芦野屋清右衛門の息子です(清太郎は金持ちの坊々でした)。手代の代次と帳合に精を出していた清太郎は眠気覚ましとして小僧に蕎麦を注文させます。

当時、浅草では有料で「邯鄲の枕」を貸し、様々な夢を見せる商売が流行っておりました。清太郎は千両も使って50年もの長きに亘る夢を見ようとします。

鎌倉・都(京都)・大坂・長崎、果ては唐(中国)にまで赴く清太郎。やがて日本(江戸)に帰った清太郎は遊廓に通い、遊女を身請けします。

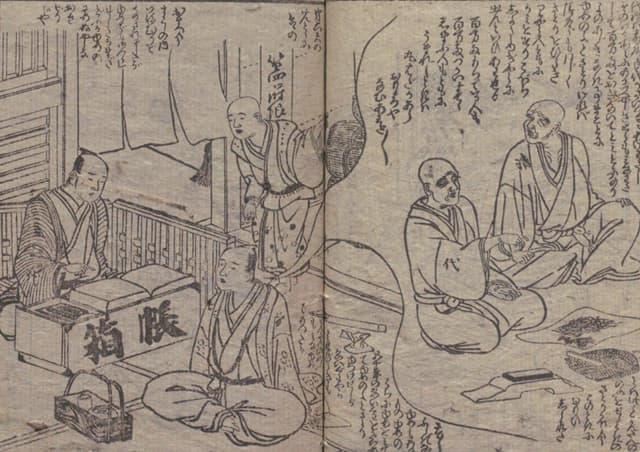

一方で俳諧や歌舞伎芸・能・茶の湯にも精を出す清太郎。既に70歳近くになっていました。さすがに故郷を懐かしく思った清太郎は、実家を訪問しますが、折しも自身の法事の日でした(清太郎は死んだものと思われていたのです)。しかもそこには清太郎の浪費のために借金の催促が殺到。屋敷や大金も消え去ってしまいました。

清太郎は手代の代次と剃髪し、諸国修行に出ようとしますが、それらは全て夢。夢が覚めてみるとそこには注文した蕎麦が来ていたのです。

夢を題材にした黄表紙というと『金々先生栄花夢』(恋川春町の作。1775年刊行)がありますが、それよりも壮大な話と言えるでしょう。

コメント欄