「平沢常富」ただの藩士じゃない? 朋誠堂喜三二、手柄岡持など、流行作家の顔も持ち合わせる “宝暦の色男”

- 2025/03/06

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

2025年大河ドラマ「べらぼう」で、俳優の尾美としのりさんが演じている平沢常富(ひらさわ つねとみ)。ネットでは、いまのところ数秒しかでていないと話題になっている人物です。

久保田藩士であった平沢家に14歳で養子として入り、武士としては久保田藩(秋田藩)の江戸留守居役筆頭という立場で外交官のような役割を担い、江戸藩邸を取り仕切っていました。

当時の吉原は情報交換の場でもあったため、平沢も吉原に出入りしており、「宝暦の色男」を自称するほど、入り浸っていたそうです。これだけなら、ただの吉原好きの一藩士に過ぎなかったのですが、彼には文才があり、歌舞伎の筋書きをもじったパロディーや洒落、滑稽、ナンセンスを盛り込んだ戯作を数多く発表し、当代一の人気作家でもあったのです。

のちに蔦屋重三郎の最大の協力者にもなった平沢常富について、述べてみましょう。

久保田藩士であった平沢家に14歳で養子として入り、武士としては久保田藩(秋田藩)の江戸留守居役筆頭という立場で外交官のような役割を担い、江戸藩邸を取り仕切っていました。

当時の吉原は情報交換の場でもあったため、平沢も吉原に出入りしており、「宝暦の色男」を自称するほど、入り浸っていたそうです。これだけなら、ただの吉原好きの一藩士に過ぎなかったのですが、彼には文才があり、歌舞伎の筋書きをもじったパロディーや洒落、滑稽、ナンセンスを盛り込んだ戯作を数多く発表し、当代一の人気作家でもあったのです。

のちに蔦屋重三郎の最大の協力者にもなった平沢常富について、述べてみましょう。

【目次】

戯作者「朋誠堂 喜三二」

平沢は武士としての業務のかたわら、「朋誠堂 喜三二(ほうせいどう きさんじ)」という筆名で、黄表紙という当時の読本を書いていました。黄表紙は大人向けの読み物で、現実世界を踏まえた写実性を特徴としたフィクションの物語を書いた本です。当時、知識人は一般町民ではなく武士であり、黄表紙の作者も平沢常富も含め、武士が余技として書いたものがほとんどです。黄表紙は政治を風刺するものが多いのが特徴でした。そのため、田沼時代は特に問題はなかったのですが、松平定信の寛政の改革に伴って出版統制が始まり、武士である戯作者が黄表紙を書くことはまずい事態になっていったのです。

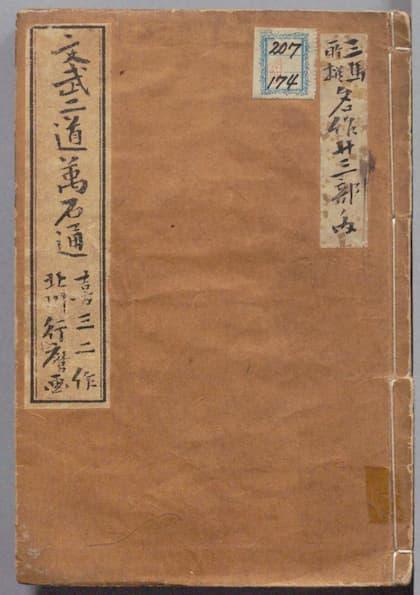

平沢常富も寛政の改革を風刺した黄表紙『文武二道万石通』という本を出版しましたが、これが久保田藩主・佐竹義和に知られるところとなり、きついお叱りを受け、以後は黄表紙を書くのを止めてしまいます。

代わりに山東京伝や芝全交らの町民出身の作家が黄表紙作者となり、主に仇討をテーマにした作品を出版し始めました。その後、黄表紙は伝奇性の強い長大な物語になっていき、滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』などの作品を生み出していきます。

こうして黄表紙は小説のような形に発展していったのですが、表紙や挿絵には浮世絵が使われ、北尾政美、歌川豊国、玉川舟調、喜多川歌麿、鳥文斎栄之、鳥高斎栄昌、葛飾北斎といった絵師としても名高い人達が担当したことでも知られています。

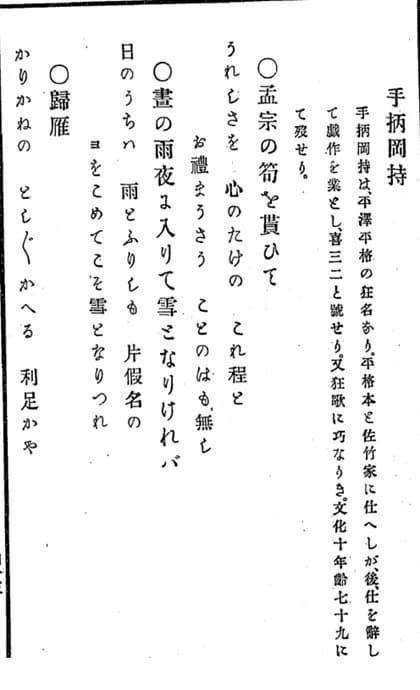

狂歌師「手柄岡持」

黄表紙から手を引いた平沢は、今度は「手柄岡持(てがらのおかもち)」という筆名で狂歌作りに取り組みます。狂歌は五・七・五・七・七の音で構成される和歌ですが、社会風刺や皮肉、滑稽を盛り込み、諧謔的に仕上げたもので、当時の江戸では大流行していました。特に「天明狂歌の時代」と呼ばれるほどに一種の社会現象と言っても良いほどだったのです。

彼は次々に狂歌を発表して大評判を得ました。風刺作家として独特のセンスを持ち合わせていた平沢の作品は大受けしました。こうして平沢常富は蔦屋重三郎にとって最高のビジネスパートナーとなっていったのです。

数々の筆名

平沢は黄表紙では「朋誠堂 喜三二」、狂歌では「手柄岡持」、「楽貧王」、実録物や一代記を内容とする青本では「亀山人」、笑い話本では「道陀楼麻阿(どうだろう まあ)」、俳句は「雨後庵月成」、「朝東亭」と名乗り、実にたくさんの筆名を使い分けてその多才ぶりを発揮しています。平沢常富の作品は風刺性が強くて当時の世相を知らないと理解できない部分が多く、現代語訳はあまりされていません。わずかに『親敵打腹鼓』 (夕陽亭文庫)という童話の「かちかち山」の後日譚という物語、また新潮社から『大江戸曲者列伝』という黄表紙が刊行されており、現代でも読むことができます。

戯作本というと、十返舎一九の『東海道中膝栗毛』が有名ですが、それ以外にも数々の戯作本が刊行されており、それらの中には現代の落語のネタに取り入れられているものもあり、いくつかは現代語訳としても刊行されています。

おわりに

戯作本は、読んだ人の笑いを誘うのが本来の姿ですが、こういった物語が刊行されていたのは日本文化の歴史においても「江戸時代だけ」といっても良く、現代小説では扱われないであろう、黄表紙や戯作本は日本の誇る文芸書であるといっても過言ではありません。当時と現代では世相が違いすぎて、注釈がないと内容が理解できない部分が多いのは難点ですが、それでも井原西鶴をはじめとする江戸時代の作家達の作った文章は非常に面白いもので、現代の読者でも注釈を見ながらであれば内容を理解して楽しむことができます。

岩波文庫ではこうした江戸時代の戯作本や黄表紙の現代語訳が注釈付きで刊行していますので、興味のある方は一度、読んでみることをお勧めします。岩波文庫の場合、黄色の帯が目印です。そこには現代の小説では決して描かれることのない内容が、面白おかしく展開されています。

「かつてはこんな文芸もあったんだ!」と、現代文学よりも日本らしさを感じるかと思います。

【主な参考文献】

- 水野稔『黄表紙・洒落本の世界』(岩波書店、1976年)

- 鈴木敏夫『江戸の本屋 上』(中央公論新社、1980年)

コメント欄