大河ドラマ「べらぼう」 『金々先生』とはどのような内容の書物だったのか?

- 2025/02/25

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

大河ドラマ「べらぼう」第8回は「逆襲の『金々先生』」。

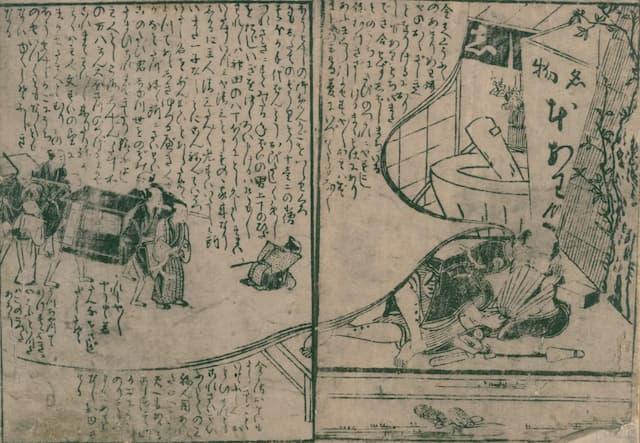

「金々先生」というのは、江戸時代中期の安永4年(1775)に刊行された『金々先生栄花夢』(以下『金々先生』と略記)という黄表紙(大人向けの絵入り小説。表紙が黄色であることから名付けられた)のことです。その作者は戯作者・浮世絵師として有名な恋川春町。彼は駿河国小島藩士、つまり武士でした。

春町は『金々先生』を、蔦屋重三郎とも関係が深かった江戸の地本問屋・鱗形屋(孫兵衛)から刊行したのです。黄表紙は草双紙(絵入りの娯楽本)の1つですが、元々、草双紙というのは子供向けのものでした(例えば、表紙が丹色の赤本、萌葱色の青本など)。しかし『金々先生』はそうした草双紙の歴史を一変させ、大人向けの読み物としたと言われています。そうしたことで、春町は黄表紙の祖と称されています。

では『金々先生』とはどのような書物だったのでしょうか。先ず、主人公は片田舎に住む金村屋金兵衛。彼は浮世の楽しみを極めたいと思っていましたが貧しく思うようにはいきません。そこで江戸に出て立身し、願望を満したいと思うのです。早速、江戸に出てきた金兵衛は、目黒不動尊に参詣し、所願成就を祈ります。その後、空腹になり、名物の粟餅を食おうと店に入り、餅が出来上がるまでそのまま寝てしまいます。するとそこに立派な駕籠を従え、手代や丁稚を率いた裃姿の男性が現れるのです。男性は富商・和泉屋清三の番頭でした。

番頭は主人・清三が隠居することになったこと、清三は金兵衛を跡取りにしたいと願っていることなどを金兵衛に告げるのです。金兵衛は当然、その願いを受け入れ清三の養子となり和泉屋を継ぎます。金村屋金兵衛はその名から「金々先生」と呼ばれることになりますが、吉原などの遊郭で放蕩三昧。相続した金をドンドンと使っていき、ついには隠居した清三から勘当されるのです。金兵衛は泣く泣く屋敷を去りますが、それは金兵衛が見ていた夢だったのでした。人間の栄華は儚いもの、一時の夢のようなものと感じた金兵衛は田舎に帰るのです。

これが『金々先生』の簡単なあらすじとなりますが、我々がそこから学べることもあるでしょう。

コメント欄