幕末期にカメラが初上陸 ”被写体は魂を抜かれる”って本当?カメラと写真が変えた日本人の価値観

- 2025/07/07

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

現代人の撮影手段がスマホに取って代わられた昨今、皆さんは写真を撮られることに抵抗を覚えませんか?今でこそ写真は一般的な趣味になりましたが、カメラの日本上陸から間もない幕末に生きた人々は、被写体の魂が抜かれると本気で信じて怯えていました。

今回はそんな迷信がはびこった時代背景と、日本人と共に歩んできたカメラの歴史を辿っていきたいと思います。

今回はそんな迷信がはびこった時代背景と、日本人と共に歩んできたカメラの歴史を辿っていきたいと思います。

カメラの初上陸は19世紀後半の長崎だった

幕末以前の人々は記録を残すのに絵に頼っていました。代表的な作品は江戸中期に流行した美人画。歌川広重の『名所江戸百景』や葛飾北斎の『富嶽三十六景』も、当時の様子を生き生き描き写しています。しかし絵の制作には平均数時間から数日の時間がかかり、すぐに仕上がるとは限りません。カメラの日本初上陸は嘉永元年(1848)、今を遡ること177年前の長崎。これはダゲレオタイプと呼ばれる初期型で、銀メッキで覆った銅板を感光材料に用いる技法から銀板写真と称されました。

名前の由来はフランス人写真家のルイ・ジャック・マンデ・ダゲール。実はダゲレオタイプが開発されたのは1839年、長崎上陸のたった9年前でした。同年には幕府による蘭学者弾圧事件「蛮社の獄」が起こり、高野長英や渡辺崋山が投獄されています。

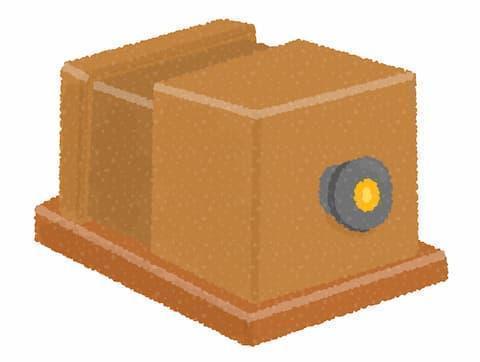

めまぐるしい時代の変化を感じますね。見た目は四角い木箱に似て、現在のカメラとはかけ離れています。

ダゲレオタイプ発明以前の写真は長時間露光が必要であり、人物写真を撮るのに最低8時間、同じポーズを維持することが求められました。それがダゲレオタイプの登場で30分に短縮されたのです。

島津藩の御用商人兼蘭学者の上野俊之丞は長崎に寄港したオランダ人商人からこれを買い取り、新しもの好きな島津藩主・島津斉彬(しまづ なりあきら)に献上しました。現存する日本最古の写真は安政4年(1857)に島津公が家来に命じて撮らせた肖像写真。立派な裃姿に負けない、厳めしい面構えが印象的です。

島津公の元側近・市来四郎は、晩年出版した『斉彬公卿言行録』にて、

「翌十七日 天気晴朗 午前ヨリ御休息所御庭ニオイテ三枚奉写 是ヲ日本ニオイテ撮影技術ノ鏑矢トス」

と興奮を語っています。

以降も薩摩藩は写真技術や機材の研究を進め、日本と条約を結んだ国々に使節団を派遣し、現地で撮影した肖像写真を持ち帰っています。川本幸民『遠西奇器術』ではダゲレオタイプのカメラが「直写影鏡ダゲロウテーピー」として紹介されていました。男の子のロマンが詰まった、大変かっこいい名前です。

のちに島津公は本格的にカメラにハマり、自ら写真撮影に挑んだそうです。文明の利器に対する恐怖心を克服できたならめでたいですね。

外国人写真家が撮った日本の原風景

日本の写真史を語る上で外せないのが嘉永6年(1853)、ペリーと共に黒船で来航したアメリカ人写真家、エリファレット・ブラウン・ジュニア。若くして写真技術を修めた彼は、寄港先の琉球・下田・箱館・横浜で数多くの写真を撮りました。皆さんも日本史の教科書で見たことがあるのではないでしょうか?横浜の名主の手記『亜墨理駕船渡来日記』には、嘉永7年(1854)4月にブラウンが横浜市街で行った、写真撮影の記録が載っています。

「安政元年二月十八日 今日異人寫眞鏡ト申ス持来人ノ姿或ハ山水草木等ヲ写シ取申候 此寫眞鏡ト申スハ蘭制ノ器物二而甚タ希代ノ仕掛也 一尺三四寸四方ノ箱前後二覗キ目鏡有之箱ノ中 半分ヨリ上二合セ鏡ヲ仕掛ケ写サント思ウ 人ヲ三間斗向二立セ置ク其人ノ姿前ノ覗目鏡ヨリ箱ノ中へ入ル」

「寫眞鏡」と題した情景スケッチからは、ブラウンの意気込みと見物人のざわめきが伝わってきました。記録者の目には被写体の魂がレンズを通り、箱の中に吸い込まれたように見えたのでしょうね。

ブラウンが撮影した400点余りの写真は『ペリー提督日本遠征記』の出版を期したアメリカ政府が複数の会社に預けていたものの、1856年にそのうち一社の印刷所で火災が起き、大半が焼失。他社が保管していた写真も紛失の憂き目に遭い、現在はペリー艦隊が函館寄港時に撮影した、松前藩の役人の写真しか残ってないそうです。もったいないですね。

※ 1854年撮影の銀板写真(松前勘解由と従者像)(文化遺産オンライン)

イギリス人写真家フリーチェ・ベアトも日本の原風景に魅せられ、あちこち写真を撮り歩いた一人。彼の代表作『Views of Japan』は手彩色の絵ハガキとして売り出され、大好評を博しました。

日本最初の写真館が出来たのは横浜

日本初の写真館が開業したのは万延元年(1860)の横浜。経営者はアメリカ人写真家オリン・フリーマンで、主に日本の高級官僚や、日本滞在の外国人を相手に商売していました。翌年には鵜飼玉川(うかい ぎょくせん)が江戸で写真館を開き、それに下岡蓮杖(しもおか れんじょう)や上野彦馬が続きました。鵜飼はフリーマンの弟子にあたる日本初の職業写真家で、彼から写真技術や機材の扱い方を学び、のちにスタジオまで買い取ったそうです。当時の写真館は「写場」と呼ばれ、裕福な華族が通っていたと見られます。とはいえ、輸入品のカメラは高価な上に希少で、なかなか日本人の手に入りません。そこで指物師と呼ばれる家具や建具の職人たちが、輸入品のカメラを手本にボディを造り、舶来のレンズを嵌めて間に合わせたと言います。

カメラに撮られると魂を抜かれるというのは、日本人の目にカメラが異様に写ったことと無関係ではありません。撮影終了まで微動だにせず30分耐えねばならず、終わる頃には皆揃ってぐったりしているのも、不吉な噂に拍車を掛けました。

ヴィクトリア朝末期のイギリスで流行した遺体写真(ポストモーテム・フォトグラフィー)の噂も、日本人の誤解を招いてしまったのかもしれません。これは死体を生者に見立てて撮る写真のことで、不幸にして愛する人に先立たれた、遺族の心の慰めになりました。当時の日本人がこの話を知っていたら、カメラが気味悪くなるのも無理からぬことです。

おわりに

以上、カメラの歴史をご紹介しました。一瞬で撮影が終わる現在の写真と違い、何十分も同じ姿勢を保ち続けねばならぬ銀板写真の性質上、撮影後は「魂を抜き取られた」ような疲労に襲われるのは避けられません。無機質な木の箱に姿形を写し取られ、薄気味悪さを覚える心情も理解できます。我々もドッペルゲンガーに会ったら同じ気持ちを抱くのではないでしょうか?【主な参考文献】

- 鳥原学『日本写真史 上- 幕末維新から高度成長期まで』(中央公論新社、2013年)

- 鳥原学『教養としての写真全史』(筑摩書房、2021年)

- 川村邦光『家族写真の歴史民俗学』(ミネルヴァ書房、2024年)

- 川本幸民『遠西奇器術』

- 市来四郎『斉彬公卿言行録』

- 編集)小西四郎、岡秀行『百年前の日本−モースコレクション(写真編) 』(小学館、2005年)

- 西川武臣『亞墨理駕船渡来日記: 横浜貿易新聞から』(神奈川新聞社、2008年)

コメント欄