偉大なる版元・蔦屋重三郎と喜多川歌麿が仕組んだ美人画ヒットの裏側!

- 2024/09/27

- ※本記事は一部にプロモーションを含みます

今回は蔦屋重三郎も深く関わった遊女の浮世絵の変遷と、実在のモデルたちを紹介していきます。

出世の足掛かりは花街カタログ『吉原細見』

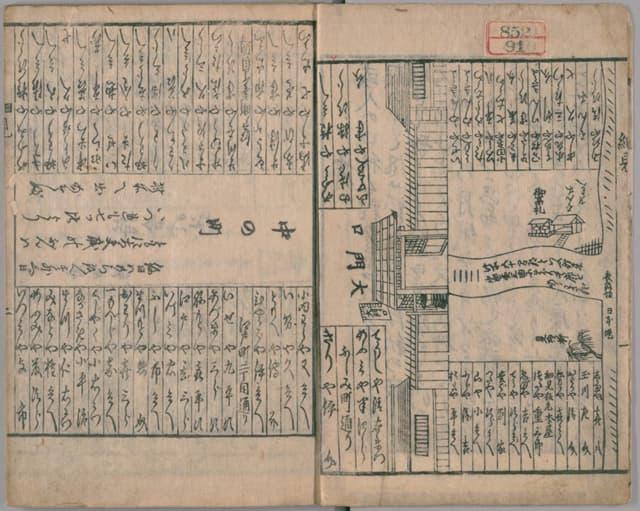

蔦屋重三郎人生初の大仕事といえるのは『吉原細見』。これは吉原遊郭の手引書で、店ごとに看板遊女が載っています。揚げ代の額は言うに及ばず、おすすめの茶屋や船宿まで掲載されたこのカタログは、右も左もわからないお上りさんの心強い味方となりました。

蔦屋が絵師と組んで発行した美人画が、吉原の宣伝の役目を果たした事実は忘れてはいけません。蔦屋が書店「耕書堂」を起ち上げた頃、吉原の栄華は既に衰え始めていました。

その原因は安く女を買える岡場所が各地にできたこと、「夜鷹(よたか)」と呼ばれる私娼が急増したこと。名前の由来は闇に紛れて活動する夜行性のヨタカで、京都では辻君、大阪では惣嫁(そうか)とも呼ばれていました。

夜鷹に身を落とすのは遊女崩れの古媼(ふるおうな)や梅毒を患い、廓を追い出された女性。幕府非公認ゆえに厳しく取り締まられる一方、面倒な段取りを省いて事を済ませられるメリットもあり、客足は途絶えませんでした。吉原の遊女の揚げ代は一晩数万、対する夜鷹はそば一杯分の値段。良くも悪くも吉原は玄人向け、敷居の高さがネックとなって庶民を遠ざけていたのです。

そこで蔦屋は美人画を広告塔にし、落ち目の吉原を再興させる一計を案じます。大量に刷った美人画をリーズナブルな値段でばら撒き、口コミの伝播力に乗っかったのです。この作戦は見事成功し、美人画に描かれた遊女の艶姿を一目拝もうと、物見高い江戸っ子が殺到したのでした。

美人画の名匠・喜多川歌麿

江戸中期に活躍した美人画の名人といえば喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)。『ビードロを吹く娘』や『当時三美人』が有名ですね。

『画図百鬼夜行』などの妖怪画で人気を博した鳥山石燕の弟子に当たる歌麿は、蔦屋の秘蔵っ子として目を掛けられ、店に出入りする戯作者や狂歌師と交流していました。歌麿の雅号の「喜多川」が蔦屋の里親の姓にちなんでいることからも、公私をこえた結び付きの強さがうかがえますね。

浮世絵を訳すと「浮世の絵」。「浮世」とは定めのないこの世、移り変わりの激しい市井の模様を指します。してみると浮世の業を背負った遊女が美人画に多く取り上げられたのは、需要と供給が嚙み合った、必然の結果といえるのではないでしょうか。

歌麿は武家の奥方から町娘、さらには花街の遊女に至るまで、様々な階層の女性をモデルに選んできました。彼の絵の特徴は絵具に溶いた鉱石の粉末、雲母(きら)。細かく光る塗料を混ぜた雲母摺(きらずり)の美人画は、モデルのたたずまいに奥行きを与え、男心をくすぐる妖艶な色香を帯びさせました。

「歌麿の白」と呼ばれる白の使い方にも注目してください。ぬばたまの黒髪と抜けるような白肌の対比が生む透明感は、後進の追随を許さぬ、歌麿独自の魅力として語り継がれています。

蔦屋重三郎は喜多川歌麿の最大のパトロンでした。歌麿が最も得意としたスタイル・美人大首絵は、上半身をアップにして描いた浮世絵……早い話がバストショットです。彼が確立したこの画期的技法は、女性の微妙な表情や仕草の再現を可能にし、蔦屋から美人大首絵の作品集、『婦人相学十躰』や『歌撰恋之部』が売り出されました。

当時の歌麿は「青楼の画家」の異名をとっていました。青楼とは妓楼の別称……即ち、「遊郭の画家」と呼ばれていたのです。

のちに蔦屋から出版された『青楼十二時(せいろうじゅうにとき)』は、遊女を題材にした連作集。江戸時代は一日に十二支の動物をあてはめ、子の刻から亥の刻まで、十二の刻限に区切っていました。『青楼十二時』は起床から就寝まで、廓の生活を赤裸々に描いた浮世絵。遊女の身支度や食事はもとより、姐女郎の傍らでうたた寝する禿の様子も描き留め、見る者の笑顔を誘いました。

美人画のモデルになった実在の女性を紹介

歌麿が特に好んで描いたのが江戸の茶屋で働く娘たち。お気に入りは浅草随身門脇の水茶屋「難波屋」の看板娘の「おきた」、次いで江戸両国薬研堀の煎餅屋「高島」の看板娘の「おひさ」。おきたとおひさは複数の浮世絵に跨って登場し、それぞれ異なる魅力を持った好一対の美人として、お祭り騒ぎが好きな町民たちに愛されました。

片や、吉原玉村屋の芸者・富本豊雛(とみもととよひな)も角隠しを被った大首絵を描かれています。豊雛は三味線浄瑠璃の一派、富本節の名取を務める才色兼備の女性。角隠しは本来花嫁衣装ですが、江戸中期には埃避けを兼ね、婦女子の外出着として用いられていました。

おきた・おひさ・富雛の三名は「寛政の三美人」としてたたえられました。一番人気は愛想が良くて働き者のおきた。団子一本お茶一杯の客を手厚くもてなしたかと思いきや、はなからただ見を決め込む野次馬は打ち水で追い払っており、気丈な性格に好感が持てますね。

なお、茶屋の看板娘には客寄せの役割のみが求められました。店先で愛想を振りまく以外の仕事は与えられず、それゆえ若く可愛い娘が雇われたのです。にもかかわらず自ら率先して動いたおきたは、難波屋の金箱娘として、皆に末永く可愛がられたと言います。

寛政の改革に判じ絵で対抗する心意気

天明7年(1787年)、老中・松平定信は寛政の改革を断行。美人画における遊女以外の記名が禁じられ、寛政12年(1800年)には、歌麿のライフワークである大首絵の制作まで差し止められました。されど反骨精神旺盛な歌麿は諦めず、町娘をモデルにした美人画に本人を示すヒントとなる暗号や小物を描き入れるなど、粋な抵抗に打って出ました。これは「判じ絵」と言われ、お上を手玉にとった歌麿の頓智に、判官贔屓の江戸っ子たちは称賛を贈ります。

歌麿作の判じ絵として有名なのが、「寛政の三美人」に名を連ねた難波屋おきたの美人画。両手を掲げ茶托を持った女性の大首絵をよくよく観察してみると、茶碗の表側に難波屋の家紋である、桐の紋が入っています。したがって、この絵のモデルは難波屋の看板娘・おきたとなるわけですね。

おわりに

以上、江戸中期の美人画のモデルたちを紹介しました。吉原で生まれ育った蔦屋重三郎にしてみれば、花街への思い入れは格別だったでしょうね。寛政三美人の性格を見事に描き分けた、喜多川歌麿の手腕にも脱帽です。【主な参考文献】

- 安藤優一郎『江戸の色町遊女と吉原の歴史』(株式会社カンゼン、2016年)

- 藤田誠(著) 髙木まどか(監修)『浮世絵が語る 江戸の女たちの暮らし』(グラフィック社、2022年)

コメント欄