不倫の果てに…国を傾けた稀代の戦国悪女「小少将」

- 2025/08/28

戦国時代の女性といえば、地位が低くて政略結婚を強いられ…というイメージがありますよね。実際に苛酷な運命に翻弄された女性も少なくありませんでした。しかし今回、ご紹介する小少将(こしょうしょう)は、そのイメージとは大きく異なります。というのも、彼女は美貌をもって男性たちを虜にしたあげく、阿波(現在の徳島県)の女帝にまで上り詰めたというのです。

一体どのような手腕で男たちを操ったのでしょうか。阿波の戦国史に絡めながら、小少将と男たちの間で繰り広げられた愛と憎しみの物語を紐解いていきましょう。

一体どのような手腕で男たちを操ったのでしょうか。阿波の戦国史に絡めながら、小少将と男たちの間で繰り広げられた愛と憎しみの物語を紐解いていきましょう。

阿波守護の愛妾だった小少将

南北朝の内乱期、延元2年(1337)に足利尊氏から四国平定を命じられた細川頼春は、阿波の勝瑞を本拠地としました。その後、子の頼之が阿波だけでなく讃岐・伊予・土佐まで勢力を拡大し、四国一円の守護となります。頼之は2代将軍・足利義詮の命で上洛し、管領として足利幕府の創業を支えました。代わって阿波細川氏を継いだのは、弟の詮春です。この時期、詮春によって勝瑞城は大規模な改修が行われ、「阿波屋形」と呼ばれる威容を整えました。それから約240年もの間、勝瑞城は阿波の政治・経済の中心であり続けました。

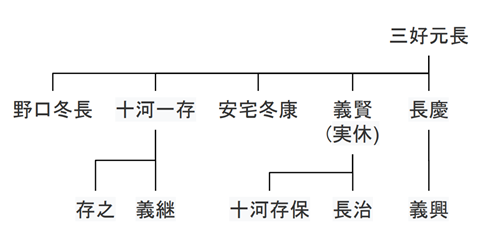

阿波守護代の三好長慶が畿内にその名を轟かせつつあった頃、阿波細川氏の当主は細川氏之(持隆とも)という人物でした。そしてこの氏之の愛妾となったのが、他ならぬ小少将です。

『三好記』によれば、小少将は岡本美作守の娘だったらしく、元々は勝瑞城で上臈として仕えていたとされます。「容顔世に勝り」とあることから、その並外れた美貌によって奥勤めを任されたのかも知れません。程なくして氏之は小少将の色香に魅了され、愛妾として侍らせたといいます。二人の間には真之という男子も生まれています。

不倫の噂と氏之弑逆

当時、長慶に代わって阿波守護代を務めていたのが、その弟・三好義賢です。ある時、氏之は家臣たちを集めて、相談を持ち掛けます。氏之:「阿波に亡命している足利義冬を擁立し、将軍職に就かせたい」

しかし義賢は猛反対し、氏之をなじるほどだったといいます。氏之はこの一件を根に持ち、義賢を恨んで謀殺しようと計画しますが、どうやら内通者がいたようです。逆に義賢は氏之を呼び寄せたうえ、攻め殺してしまいました。天文22年(1553)のことです。

この話は『阿州将裔記』によるものですが、実はこんな噂も立っていたとか。

「義賢と小少将は不倫関係にあり、お腹に宿している子も、実は義賢の子ではないか?」

氏之はすでに老齢に差し掛かっており、若い小少将が満足できるはずもありません。かたや義賢は20代の青年武将です。彼女が義賢に惹かれたとしても不思議ではありません。

とはいえ、氏之に隠れて逢瀬を重ねたことが露見すれば、きっと大変なことになるでしょう。そこで二人は、氏之を排除することが最善策だと考えたのでしょう。「氏之が自分を殺そうとしている」とでっち上げ、主君殺害を正当化した可能性があります。

また同年には、長慶が将軍・足利義輝を近江へ追放していることから、三好兄弟が呼応したうえでの下剋上だったという見方もできるのです。

小少将の淫乱ぶりが、国を傾ける

氏之を亡き者にした義賢にとって、もはや怖いものなどありませんでした。出家して「実休」と号し、誰はばかることなく小少将を継室に迎えます。ただし、傀儡とはいえ名目上の主君は必要でした。そこで亡き氏之の遺児・真之を、阿波細川氏の当主に据えるのです。小少将はただの妾から、今や細川真之の生母として、三好実休の正室として、絶大な権力を手に入れます。さらに「大形殿」という尊称まで受け、勝瑞城の女主人として君臨しました。実休とは夫婦仲も円満だったらしく、二男一女に恵まれたそうです。

しかし、彼女の幸せな日々は長くは続きませんでした。永禄5年(1562)、実休は久米田の戦いで戦死してしまいます。そして本来なら、愛する夫を弔い出家すべきところ、小少将は女盛りを過ぎようというのに、情欲を抑えることができませんでした。彼女は三好家臣の篠原自遁に目をつけ、彼を誘惑するのです。

『三好記』によれば「花ノ下紐解ケ初テ」とあるように、誘惑の仕方も露骨そのもの。二人はあっという間に恋に落ちました。しかし秘め事というのは、すぐに噂になってしまうもの。こんな落首が辻に立つようになります。

「大形の心を空に篠原や みだりに立ちし名こそ惜しけれ」

この状況を憂慮した宿老の篠原長房は、同族のよしみで自遁を諫めるのですが、これを伝え聞いた小少将は、激しく憎悪の炎を燃やしました。「無礼であり、自分を敬う気持ちがない」と、事あるごとに長房を罵倒したのです。結局、彼女の陰湿な憎悪に耐えられず、長房は隠棲して上桜城に引きこもってしまいます。

ところが、母親からあらぬことを吹き込まれたのか、阿波三好氏の当主となっていた長治が激怒し、7千の大軍を差し向けて長房を討ちとってしまうのです。しかし長治のこの行動は結果的に大きな失敗でした。信望を集める長房を殺したことで家臣の猛反発を食らい、程なくして謀反によって自害へ追い込まれています。

阿波守護家の滅亡、そして三好家中の内紛と、小少将の淫乱ぶりが国を傾けたといっても過言ではありません。彼女が「悪女」と呼ばれる所以は、まさしくこの点にあるのでしょう。

その後の小少将

その後も、小少将は自遁と享楽に耽る日々を過ごしたのでしょう。どれだけ「稀代の淫夫」と呼ばれようが、その地位が変わることはありませんでした。なぜなら細川真之も、三好長治も、そしてその後に勝瑞城主となった十河存保も、みんな彼女の息子たちです。その母として、彼女は常に権力の中心に君臨し続けることができたと考えられます。

しかし、彼女の存在が阿波を混乱の渦に巻き込んだことも事実です。阿波三好氏は分裂によって弱体化し、結果として長宗我部氏の侵攻を招いてしまうのです。これ以降、確実な史料はないものの、小少将は世の混乱をよそに、気ままに生きていたのかもしれません。

そして天正10年(1582)、長宗我部元親によって勝瑞城は陥落。息子の存保は讃岐へ、自遁も淡路へ敗走しています。

伝承によれば、小少将はまだ城内に残っていたらしく、長宗我部氏の保護を受けたといいます。小少将は40代の半ばを過ぎた年頃で、まだ妖艶さは失われていなかったのでしょう。その美貌に魅了された元親は、彼女を土佐へと連れ帰り、側室として迎え入れたそうです。

のちに五男の右近大夫を産ませたとされますが、彼女の年齢を考えると、さすがに無理があるかもしれません。それでも彼女は土佐で何不自由なく暮らしたそうです。

おわりに

実は越前国にも、小少将と呼ばれる女性がいました。彼女は朝倉義景の継室となり、やはり国を傾けた悪女という扱いになっています。図らずも二人の小少将が、二つの戦国大名を滅亡に導いたと考えると、不思議な偶然を感じざるを得ません。しかし、阿波の小少将のほうが、戦国乱世らしからぬ自由な生き方をしたのでは?そんなふうに思えます。自分の本能や欲求に逆らわず、やりたいことをやる。そして周囲がどれほど混乱しようがお構いなし。そんな人生を送った女性は、他にどれほどいたでしょうか。

戦国時代を意のままに生きた、傾国の美女。それこそが、小少将だったのです。

【主な参考文献】

- 歴史読本編集部『物語 戦国を生きた女101人』(KADOKAWA、2014年)

- 天野忠幸『論集戦国大名と国衆10 阿波三好氏』(岩田書院、2012年)

- 天野忠幸(編)『戦国武将列伝8 畿内編下』(戎光洋出版、2023年)

- ※この掲載記事に関して、誤字脱字等の修正依頼、ご指摘などがありましたらこちらよりご連絡をお願いいたします。

- ※Amazonのアソシエイトとして、戦国ヒストリーは適格販売により収入を得ています。

この記事を書いた人

幼い頃からお城の絵ばかり描いていたという戦国好き・お城好きな歴史ライター。web記事の他にyoutube歴史動画のシナリオを書いたりなど、幅広く活動中。

愛犬と城郭や史跡を巡ったり、気の合う仲間たちとお城めぐりをしながら、「あーだこーだ」と議論することが好き。

座右の銘は「明日は明日の風が吹く」 ...

コメント欄